读材料,结合有关地理知识回答问题。

据西汉《史记》记载,当时长江中下游平原一带的南方“地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨;江南卑湿,丈夫早夭”农业经济远远落后于黄河中下游地区。到宋朝时北方大量的人口南移,先进农具和灌溉工具的发明(唐时的秧马,宋时的新式水车)提高了生产力,使这一带“乡村四月闲人少,才了蚕桑又插田”,“苏湖熟,天下足”。西汉时,长江中下游平原耕作业发展缓慢,主要自然原因是

①交通落后 ②水系稠密 ③地势低洼 ④土质黏重

| A.①②③ | B.②③④ | C.①③④ | D.①②④ |

“南稻北麦” 是我国农业地域的基本格局,它体现了

①不同区域的自然环境有差异,人类活动也有差异

②人类不断改造并战胜地理环境的结果

③现阶段地理环境对区域发展影响的结果

④地理环境与区域发展亘古不变

⑤气候差异是产生农业地域基本格局的主要因素

| A.①②③ | B.②③④ | C.③④⑤ | D.①③⑤ |

关于南美洲地形的叙述,不正确的有

| A.东部平原和高原南北相间分布 |

| B.巴西高原是世界上面积最大、地势最高的高原 |

| C.亚马逊平原是世界上面积最大的平原 |

| D.安第斯山是科迪勒拉山系向南的延伸 |

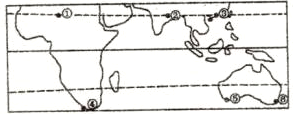

读图,回答小题。

关于①、②、③、④四地的叙述,正确的是

| A.影响四地的大气环流相同 |

| B.④地所受大气环流的形势与②地明显不同 |

| C.四地中气温年较差最大的是①地 |

| D.③地气候形成的主要原因是地表受热不均 |

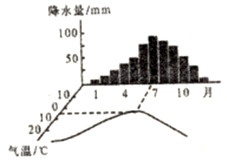

读“某地气温曲线和降水柱状图”,完成小题。

该地最有可能是下列哪个城市

| A.罗马 | B.哈尔滨 | C.悉尼 | D.开普敦 |

读图(a/b/c代表单元格),回答问题。

有关a气候的叙述,正确的是

| A.我国特有 | B.雨热同期 |

| C.盛夏伏旱 | D.冬雨夏干 |

abc三种气候类型分布的纬度从低到高依次为

| A.a—b—c | B.b—c—a | C.c—a—b | D.c—b—a |

图为某平原地区土壤表层解冻起始日期的等值线图。完成问题。

推测P地属于

| A.草原区 | B.森林区 | C.都市区 | D.农耕区 |

图示区域可能位于

| A.巴西 | B.印度 | C.西班牙 | D.俄罗斯 |