某高一学生实验小组,在模拟验证某地理原理时,采用下列做法:在一

个标有尺度的六面都封闭的透明玻璃柜内,分别放置一个电炉(有导线连到柜外)和一大碗冰块在底部两侧。在玻璃柜顶面中部的内壁贴一张下垂的纸片A,在玻璃柜底面中部的内壁贴一张竖立的纸片B(如图)。电炉通电一段时间后,根据纸片A、B的偏动情况,可以验证该原理。回答:

(1)以上实验要验证的是 (地理原理)。

(2)在电炉通电一段时间之后,纸片A向 (填左或右)偏, 纸片B向 (填左或右)偏。

(3)在图中线段上用箭头画出电炉和冰块附近低处(B等高面)和高处(A等高面)之间空气的流动方向。

(4)运用该原理解释其存在对改善城市大气环境的影响.

图以下是某城市略图(该城市有四个工业区,分别是钢铁、机械、轻纺和高新技术产业开发区)及该市2005年各地区人口变动(人口迁移差额率指人口迁入率与人口迁出率之差)、1995~2005年三大产业比重变化示意图。读图回答以下问题:(18分)

(1)根据图上信息推断图示河流流向 (东北/东南/西南)。

(2)如果该城市工业布局比较合理,BCDE四处中, 可能是高新技术产业开发区,判断理由是 。

(3)2005年ABCDE各城区中,人口不断减少的是 ,人口增加最快的是 ,人口总数基本不变的是 。

(4)与1995年相比,该市2005年三大产业比重的变化趋势是( )(双选)

| A.第一、二产业比重呈下降趋势,第三产业比重呈上升趋势 |

| B.第一产业比重呈下降趋势,第二、三产业比重呈上升趋势 |

| C.三大产业比重变动幅度最大的是第一产业 |

| D.三大产业比重变动幅度最大的是第三产业 |

(5)描述该城市扩展过程

。

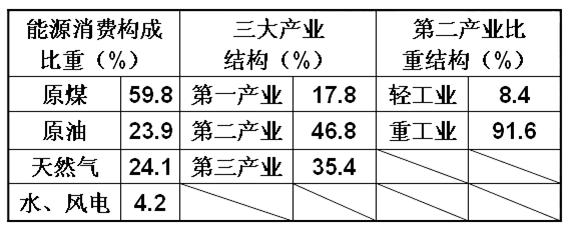

读图和表,完成下列问题。

表 2000年中国跨省人口流动的地区构成

流出 |

省(市) |

贵州 |

四川 |

湖南 |

江西 |

河南 |

安徽 |

其他 |

| 占总量比重(%) |

6.1 |

16.1 |

10.6 |

8.6 |

8.3 |

10.6 |

39.7 |

|

流入 |

省(市) |

福建 |

北京 |

上海 |

江苏 |

浙江 |

广东 |

其他 |

| 占总量比重(%) |

5.6 |

5.6 |

7.2 |

5.6 |

8.9 |

35.5 |

31.6 |

(1)结合图,简述2000年中国农村劳动力产业转移的流向特征。

(2)结合表,说出2000年中国人口跨省流动的空间特征,并分析其原因。

(3)简述农村劳动力转移对迁入区社会经济发展的影响。

建国六十多年来,我国社会经济得到长足发展,已形成从沿海到内陆全面开放的格局。

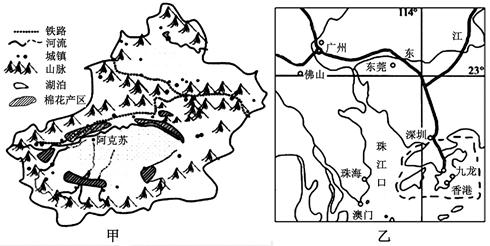

材料一我国甲、乙两地区示意图

材料二甲地区所在省份棉花总产量占到全国总产量的三分之一,占全球总产量的百分之八左右,与长江中下游流域、黄河流域并称中国三大产棉区。该区棉花已连续多年获总产、单产、商品出口率、调出量、人均占有量五个中国第一。

(1)据图分别说明甲、乙两地区城市分布的特点。

(2)据图甲说明该地区棉花种植区的区位优势。

材料三甲地所在省份2010年部分资料统计表

(3)国家“十一五”规划纲要提出到2012年,单位GDP能耗降低20%左右、主要污染物排放总量减少10%。据表中信息说明甲地所在省份要达到上述目标应采取的主要措施。

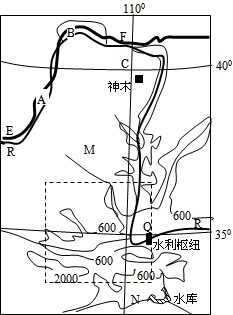

读下图回答下列问题。

(1)水利枢纽Q对R河下游的有利影响有哪些?

(2)说出M地形区的地貌特征及其形成的主要人为因素。

(3)在利用水资源发展农业生产过程中,最容易使图中A、B附近地区的土壤出现_________问题。图示地区在发展农业生产时,对流经该地区的河流可能产生哪些不利的影响?

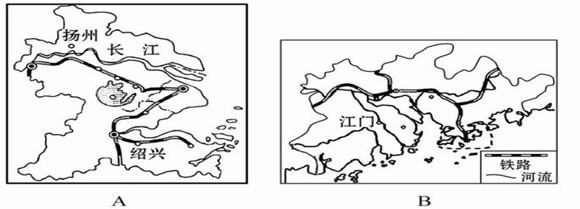

该图分别是我国长江三角洲和珠江三角洲地区示意图,读图回答问题。

(1)长三角城市群和珠三角城市群形成的共同优势区位条件有哪些?(4分,4点即可得满分)

(2)改革开放初期,珠江三角洲地区吸引外资的主要原因有哪些?

(3)与长三角相比,珠三角产业升级面临诸多困难,原因有哪些?