请结合实验报告,完成下列问题。(8分)

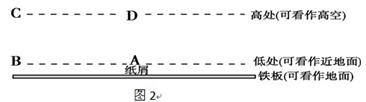

| 实验报告 实验用材:一小堆纸、火柴、铁板。 实验步骤:(1)在室外安全、无风的地方,放置一块铁板,在铁板上放置一小堆纸,并用火柴点燃。(2)注意观察纸片和灰烬显示出的空气流动路线。 实验现象:纸片和灰烬从火堆上升,在空中流向四周,再从四周下沉,然后又进入火堆。 实验结论:通过本实验,可以证明由于地面的冷热不均而形成了空气的环流运动,即热力环流。 |

(1)给图1中线条画上箭头表示该实验中的纸片和灰烬的运动过程,(2分)

由此总结出的热力环流形成过程是热量差异→__________方向运动(垂直、水平)

→ 同一水平面上的气压差 → 大气__________方向运动(垂直、水平)→ 热力环流。

(2)若图2中的虚线表示不同高度上纸屑点燃前的等压面,则用实线表示出纸屑点燃后等压面的变化。(2分)

由此得出气压高低与等压面弯曲之间的关系规律是:低压处等压面向 弯曲(上、下),高压处等压面____________向弯曲(上、下)。

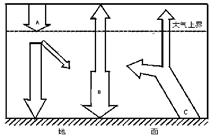

读下图,回答下列问题。

(1)若此图是热力环流侧视图,A、B两处比较________处温度较低,再________处气压较低,引起这个环流形成的原因是

(2)若此图是冬季季风环流侧视图,根据热力环流原因,可能是亚欧大陆的是________(A或B)。东亚的西北风应是________ (用数字代号表示),季风环流形成的最主要原因是________

(3)若此图是城郊环流侧视图,则 A、B中________处是城区,判断理由是________

(4)若此图为三圈环流的中纬度环流侧视图,则A处为________气压带,B处为________气压带。③处为________风带

读“大气对地面的保温作用图”,回答

(1)图中A、B、C各代表哪种辐射?在图中填出来

(2)大气是通过________、________、________三种作用削弱太阳辐射的。

(3)多云的夜晚比晴天气温偏________,原因是________________

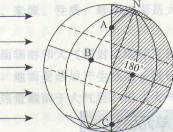

读“太阳光照示意”图,完成下列各题:

(1)此时正值北半球的________(节气),地球公转速度变________(快、慢)。这天之后,广州的白昼变________(长、短),地球上极夜的范围变________(大、小)。

(2)请在图中标注出太阳高度为0°,地方时为20时的一点M。

(3)此时,北京时间为________。

(4)在图中A、B、C三处地面各竖直立一根等长的竹竿,则当地正午时竿影最长的是________最短的是________

下图中AEF弧线是晨昏线,此时为北半球的夏至日,读图完成以下要求:

(1)在图中用平行箭头画出太阳光线,用斜线画出夜半球

(2)A点若位于0°经线,此时北京时间为________时。

(3)A、B都位于________线(晨线或昏线)上;图中太阳高度角大于0°的点是________。

(4)A点的昼长为________小时

(5)此时地球在公转轨道上的位置靠近________点 (近日点或远日点)。

(6)A、B、E三点按时刻由早到晚排列依次为________,将C、D、E三点按自转线速度由大到小排列依次是________。

读我国沙尘天气分布图回答问题

(1)据图概括我国A区域的自然环境特点

(2)简要分析沙尘暴路径呈西北——东南走向的原因

(3)指出近半个世纪以来,我国特大沙尘暴的变化趋势所反映的环境问题,并说明其主要人为原因和治理措施。