阅读下面这篇文章,完成小题

让心灵站立

罗伯特·科赫是德国著名的医生。有一天,他被召去为国王看病。“你为我看病,不能像看别的病人那样!”国王说。“请原谅,陛下,”科赫非常平静地说,“在我眼里,病人都是国王。”

在某些人眼里,罗伯特·科赫真是一个傻帽儿,就算你平时真的对病人很好,心里认为国王也没有什么了不起,但是此刻国王站在你面前,你也要说点假话哄他高兴才是,比如,你可以说:“那当然,陛下这么尊贵,我怎能像对待一般人一样对待您呢?”? 国王高兴还会少了你的好处吗?然而,科赫没有这样做,他说出了自己的心里话,在权势面前坚持自己让心灵站立的原则。

我们需要让心灵站立,在权势面前如此,在金钱、荣誉面前也同样如此。金钱可能使我们屈服于物欲;一次性使用的荣誉可能让我们忘记生命的最终目标。你要想坚守自己,就必须牺牲这些被世俗看重的东西,并且在这种牺牲中高扬自己的人生信念。

让心灵站立需要一种胸怀。一个胸襟狭隘,只知道为自己计算的人,一定是一个喜欢见风使舵,时刻准备让自己心灵下跪的人。因为他追求的是利益,追求利益必须懂得识别天时地利人和,懂得利用谁、团结谁、孤立谁、打击谁。只有那种心怀大众,把自己的生命自觉地与人民群众的利益结合在一起的人,才会宠辱不惊,把坚持自己的灵魂作为生命的最高目标。他们追求的是真理,真理从不察言观色,无论世界怎么变化,他都以自己独特的面貌存在着。

让心灵站立也需要底气。悬崖上的松树不惧外界的压力和诱惑,只是以本质的执著,坚守在别人无法坚守的地方,它令人敬佩。然而,不是每一棵树都可以跻身于悬崖。悬崖上少土,需要一棵树拥有刺穿岩石的力量;岩石上少水,需要一棵树用心灵浇灌自己。人又何尝不是如此?有的人要本事没本事,要品质没品质,他不投机,不选择一种风险最少的途径,又怎能讨到自己的饭票呢?当一个人拥有了在世上立足的一切,要显露自己才华的时候,他是才华最出众的;要显示品质的时候,他是品质最优异的。他要做到让心灵站立,也就顺理成章了。

让自己的心灵站立,以真诚和坚守去面对生活,这是每个人都应该追求的基本的人生目标,达不到这一点,你就不是一个合格的人。文章开头使用了罗伯特·科赫的例子,阐明了什么论点?作者运用这个例子有怎样的表达效果?

第四段是从哪些方面论述“让心灵站立需要一种胸怀”的?这样写有什么好处?(4分)

仔细阅读选文,请概括回答:“让心灵站立”所需要的“胸怀”和“底气”各指的是什么?

仔细阅读选文,根据文章的内容来回答:我们如何做才能“让心灵站立”?

“电脑视疲劳”,不可小视

长时间使用电脑容易造成眼睛过度疲劳,引发视力度身心问题,包括眼干、头晕、疲倦、恶心等。90%以上的电脑用户有视疲劳综合征。从广义上讲,电脑视疲劳的引发并不局限于电脑,还包含其他电子屏幕,如手机、电视、广告屏幕等。持续的重度视疲劳对身心的伤害很大。

【病例回放】

青光眼曾是老年病,近年来也出现了年轻化趋势。网络工作人员小王今年35岁,最近眼睛干涩发胀,视物不清,经诊断已是青光眼晚期。医生分析这与他的工作和生活习惯有关,他每天面对电脑十几个小时,夜间还经常躺着看手机。(《长江商报》2013.5.7)

高三毕业生小宇高考结束后每天都要玩十几个小时的电脑游戏。一周后,他觉得眼睛酸、脖子疼、腰疼,甚至头疼,原本高度近视的他看东西更加模糊,一闭眼就不由自主地流泪。经诊断,小宇视网膜裂孔,需进行手术治疗。(“中关村在线”2011.6.13)

“医生,我关着灯上网,突然什么都看不见了,这到底是怎么了?”医生告诉这名患者,她的视力已严重受损。长期关着灯上网,电脑屏幕的辐射会毫不费力地穿透眼表组织,损伤眼的成像功能,导致视网膜收缩、视神经紊乱、血液供应循环障碍等,严重时还会失明。(《齐鲁晚报》2010.6.16)

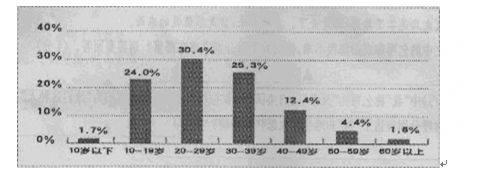

【调查统计】2012年中国网民年龄结构统计图

【专家观点】

胡向明(视疲劳缓解研究专家):中国一年有60万人“过劳死”,很多都市白领处于“亚健康”的状态。这一群体的共同点是年龄多在20岁到40岁之间,主要从事脑力劳动,长期面对电脑。过度的视疲劳会直接导致心、脑受损,这是“过劳死”的诱因之一。(《瞭望》2013年第14期)

袁傻彦(太原爱尔眼科医院):一个人如果每天面对电脑和网络的时间过长,就很容易引发过度视疲劳,患上青光眼。所以每隔一段时间要看看远处。另外,电脑屏幕要干净,屏幕亮度和颜色对比度应调至最舒适的状态,使眼睛不易疲劳。(《生活晨报》2013.3.6)

魏瑞华(天津医科太学眼科中心):长时间盯着屏幕,眨眼的次数会相对减少,眼球缺乏泪液滋润,会引发角膜、结膜干燥,导致干眼症。长时间侧躺着玩手机,枕头对眼睛的压迫容易造成供血不足,会出现眼胀、视物模糊、重影;距离和角度的不当,也会导致视疲劳,还可能造成双眼屈光度数发展不平衡。(《今晚报》2012.8.11)

彭晓燕(北京同仁医院):玩电脑一小时后要远眺一会儿,有高度近视的最好查一下眼底,及时发现问题。因为环境对高度近视有一定影响,长期疲劳用眼会使近视加重,而高度近视是视网膜现裂孔的病理基础之一。(“中关村在线”2011.6.13)什么是电脑视疲劳综合征?阅读材料后简要回答。

阅读上述材料,下列理解和分析不正确的一项是()(3 分)

| A.电脑用户和痴迷电视、手机的人容易得视疲劳综合征。 |

| B.持续的重度视疲劳对身心的伤害非常大,需要引起我们警惕。 |

| C.导致中国一年60万人“过劳死”的原因就是过度的视觉疲劳。 |

| D.长期疲劳用眼会使近视加重,高度近视者更容易出现视网膜裂孔。 |

请你根据【调查统计】及上述其他材料,写出“青光眼出现年轻化趋势”的两个原因。

暑假里,一些同学可能会迷上电脑、手机,应当如何预防电脑视疲劳呢?请根据上述材料,提出三点建议。

风吹起蒲公英

顾晓蕊

⑴十岁生日那天,母亲送他一把红棉吉它。母亲是位乡村音乐老师,她轻轻拨动琴弦,流淌出美妙的乐曲。他听得着了迷,缠着母亲教他识谱,教他弹唱。

⑵过了一段时间,他的指尖也能如蝴蝶般在琴弦间飞舞。那时日子虽然清苦,却有无数小快乐。可是,两年后,母亲因病去世。想念母亲时,他就抱着吉它轻轻弹唱,让琴声带走内心的悲伤。

⑶有一天,他放学回家,父亲指着位个子瘦高的女人,说是他的继母。女人身后站着个年龄与他相仿的男孩,父亲说这是弟弟。他的心猛得一疼,难道父亲忘记母亲了吗?

⑷周末,父亲进家,从包里掏出两个苹果。红红的苹果又大又圆,散发着诱人的香味,馋得他直咽口水。父亲当着继母的面,把苹果都递给弟弟,扭身想对他说些什么,他赌气跑开了。他觉得父亲果然变了心,心里更觉悲凉。

⑸他躺在床上,想起刚才的一幕,泪水悄然滑落。这时,有人推门进来,是继母。他合上眼,假装睡着。继母在床边坐了会儿,给他掖掖被,随后,轻轻地离开。他侧过身,碰到凉凉的东西,一看,是个苹果。他心头一暖,委屈消散了许多。自那以后,每每父亲捎回些好吃的,继母总给他留上一些。

⑹继母无声的关爱,为他孤独的心灵,打开一扇亮窗。他和弟弟的感情日渐融洽起来,弟弟的成绩好得出奇,让他这个做哥哥的自愧弗如。

⑺那天,他和弟弟并排躺在田野上,周围丛生着一片片蒲公英,风轻轻地吹着,吹起了一柄柄洁白如雪、轻盈如羽的小伞儿,飘飘悠悠,随风远逝。他们聊起各自的梦想,他说将来想当一名歌手,弟弟说愿化作蒲公英的种子,随风飘向广袤的天地。

⑻就在他对未来充满憧憬时,不幸再次降临。父亲在下班回家的路上遭遇车祸,病危之际,拉着他的手说:“孩子,我所做的一切,都是为了这个家。”多年的误会和责怨,顷刻间烟消云散。他悲恸地呼唤,最终没能留住父亲。父亲走后,继母一下子苍老许多,她常坐在那里发愣,任忧愁爬满脸庞。

⑼他想了又想,做出一生中最重要的决定。他对继母说要到外边打工,挣钱供弟弟读大学。继母低声说:“我一个妇道人家,没啥能耐,让你跟着受苦了。”她用手指绞着衣角,泪水落了下来。

⑽第二天清晨,他留下一封短信,背起心爱的吉它,悄悄地离开家。他来到一家建筑工地,干着又脏又累的活,在飞扬的尘土里,抛洒辛勤的汗水。最困难的时候,他住廉价的出租屋,被成群的蚊子叮咬。为了省钱,他甚至连着一个月,每顿只吃盐水煮面条。他把节约下来的钱,寄往家里。

⑾偶然的一个夜晚,他看到有人在街头弹唱,生意似乎还挺火,心中一阵暗喜。弟弟正读高中,购买复习资料,需要更多的钱。他把吉它擦试一遍,调好弦,对着乐谱苦练了几十首曲子。

⑿他穿行在繁华的夜市,用心弹奏每一个音符。有的听众被他的歌声吸引,拍手叫好;也有的听众拿他取乐,推搡中将他撞翻在地。他爬起来,拍拍身上的尘土,转身离去。

⒀ 来到城市这些年,他学会了隐忍。不管人生的际遇多么黯淡,他从没有忘记当初的梦想,并用自身微弱的光芒,去照亮弟弟前行的路。

⒁就这样,他白天在工地干活,晚上到街头弹唱。终于盼到这一天,他收到弟弟的来信,弟弟以优异的成绩,考上理想的大学。他接着往下读,读着读着,泪水浸湿了纸页。原来,弟弟曾到工地上找过他,工友们说,他下班后,到街头唱歌去了。弟弟转过几条街巷,看到抱着吉它弹唱的他。弟弟听得泪流满面,忍了又忍,没有喊出声来。弟弟说,当时就下定决心,要用最好的成绩回报哥哥。考上大学后,可以边学习边做兼职,这样哥哥就不用那么辛苦。弟弟还说,母亲很挂念他,让他有空多回家看看。

⒂那天晚上,他破天荒地买了酒,跟几位工友一起庆祝。大声地说:“我弟弟考上重点大学了!”他的语气是那么骄傲,那么自豪,仿佛考上大学的是他。

⒃他生平第一次喝醉,倒在床边,微闭着眼,脸上露出幸福的笑容。就在半梦半醒之际,他感觉自己化作一缕清风,吹起洁白的蒲公英,飘向那不知名的远方。

(选自《2012年中国微型小说精选》,有改动)根据情节的发展,用文中的词语,把“他”的心理变化过程补充完整。(每处不超过

4个字)(3分)

母亲教学吉他,(1)—→继母弟弟进家,(2)—→父亡外出打工,悲恸隐忍—→弟弟考上大学,(3)每⑦段划线句在文中有什么作用?

结合语境,品味加点词的表达效果。(2分)

过了一段时问,他的指尖也能如蝴蝶般在琴弦间飞舞。有人把文章题目改为“兄弟情”,你赞同吗?请简述你的理由。

制造残疾乞丐的“丐帮”挑战文明底线

[事件缘起]

《社会能见度》栏目报道了“东莞丐帮”调查,报道了犯罪团伙用各种非常手段使人致残,逼人乞讨。在东莞专门以乞讨谋生的约有3000人,而在东莞城区就有1000余人。在这些职业化乞讨人员的背后,往往是残暴的犯罪集团。他们故意使小孩、老人致残,然后逼他们乞讨。 (3月18日《南方都市报》)

[媒体观点]

“丐帮”真实的残忍触痛民众心灵。《中华人民共和国刑法》第二百六十二条之一:以暴力、胁迫手段组织残疾人或不满十四周岁的未成年人乞讨的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。这就是2006年颁布的刑法修正案六所增添的“组织残疾人、儿童乞讨罪”。单设这么一个罪名,足以证明该现象的普遍和危害有多大。在天桥上,在广场上,人们对残疾人和儿童乞讨的现象也早已相当熟悉。许多人也了解到,这类乞讨往往是有组织、被控制的,乞讨者收到钱后,组织者要拿走很大一部分。然而,关于这个罪名中“暴力”、“胁迫”到底到什么程度,人们很难想像到。

出现残忍的恶行,是一个社会的失败。我们不禁思考:残忍的恶行从何而来?我们不能单纯把所有残忍恶行出现的原因,都归结到社会问题上。正如引发轰动的连环枪手周克华,他枪杀无辜平民,不是社会的问题,根子上是他自己的问题。组织残疾人、儿童乞讨的行为也一样,不见得所有的“丐帮”都是如此地毫无人性,毫无恻隐之心,但做出弄残儿童、给孩子喂安眠药然后扔掉的穷凶极恶之徒,根本已经失去了作为人的资格。对待这样的犯罪分子,一定要用法律给予最严厉的制裁。

相比几年前黑砖窑的曝光,所谓“丐帮”无疑比黑砖窑更黑。黑砖窑事件曝光后,相关部门曾组织“拉网式排查”;吊诡的是,发生在大街小巷的翻版黑砖窑,却被长期无视。媒体都能深入调查,当地警方为何从未行动?

当然,所谓“丐帮”绝不只是东莞一地的现象,各地都有残疾乞丐游走街头,他们身后,也许也存在着类似的暴力犯罪团伙,只是我们熟视无睹的平庸之恶,让他们长期逍遥法外无法无天。

在一个以和谐、进步为目标的社会,这样的事态令绝大多数人感到严重不适,同时也是对所有人的一种威胁。一个幸福美好的社会,任何恶行都并非与己无关,应当完全杜绝这种恶行。为“免于恐惧”,“免于不适”,同时也为所有人的幸福,人们应当向残忍宣战。

[网友评论]

鹤顶红:造成这种反人类的恶行出现,责任在于政府,政府相关部门应该受到问责。

天晴心会暖:拒绝向乞丐施舍,就是断绝这个行乞市场最有力的手段!

Tutu: 美国人有一句话说,连儿童都保护不了的民族是一个没有希望的民族!逼自己的孩子读书是为了出人头地,为了赚钱,不惜摧残孩子的心灵。残害他人的孩子,残忍的伤害其身体,为自己谋取利益,这难道也是我们五千年的文明,值得骄傲吗?还讲什么“文明底线”,故意残害儿童还有底线吗?简直就是混蛋禽兽!

木棉:挑战文明的底线了!一定要严惩!

原点:如果我是法律的执行和修订者,对手段极其残酷的犯罪者就应该以其人之道还治其人之身。阅读[媒体观点],就“丐帮”问题,媒体都有哪些观点?请用简明的语言概括回答。

“相比几年前黑砖窑的曝光,所谓‘丐帮’无疑比黑砖窑更黑。”请你说说“丐帮”比黑砖窑“更黑”在哪里?

要想消除这种“丐帮”现象,你认为可以从哪些方面着手做起?

有人认为网友Tutu的言语太尖锐太不文明了,你怎么认为?请谈谈你的看法。

绿茵场上的非主流

①他出生在意大利的富豪家庭,父亲是钢铁大亨,其家族企业涉足50多个国家。在很多人眼里,他这辈子只要守住家业即可,根本不需要什么奋斗。然而,当他接触足球后,突然觉得,跟绿茵场相比,钢铁经营之类的事情简直索然无味。从此,他的梦想是成为职业球员。父亲骂他没出息,说:“我可以买下一家足球俱乐部给你经营。”他却说:“如果我整天躺在你的钱上睡觉才是没出息。”他不顾父亲的强烈反对,毅然走上足球之路。

②在意大利足坛,防守的理念根深蒂固,无论教练还是球员,都不敢越战术纪律的雷池一步;防守能力出众的球员,尤其容易出人头地。而他,天生就流淌着进攻的血液,更热衷于在球场上穿针引线,随时给对手致命一击。因为他的足球思想违背了主流理念,导致他一度被排挤而成为边缘人物。

③不得志的他,被租借到小球会布雷西亚。在这里,他遇到了生命中的贵人——罗伯特·巴乔。在巴乔的指点下,他迅速成熟,并开始走向辉煌。

④2001年,他加入AC米兰队,主教练安切洛蒂独具慧眼,认为他的另类踢法正是意大利足坛的稀缺品种,决定对他委以重任。在实战中,他逐步成为球队的“大脑”,确立了领袖地位,为AC米兰摘取无数荣誉,并于2006年率领意大利队赢得了阔别24年的世界冠军。2012年6月,欧洲杯烽火重燃,意大利对抗世界霸主西班牙,又是他精准如导弹的传球,令意大利先拔头筹。赛后,西班牙媒体评价他为“绿茵场上的达·芬奇”。

⑤他就是皮尔洛,国际足坛巨星。在他的商业家族里,他是非主流的;在他的足球王国里,他也是非主流的。他用另类的方式诠释着成功:靠自己,做自己,在自己热爱的领域里做到最好,才能实现自己最大的人生价值。请从“商业家族”和“足球王国”两个方面,概括皮尔洛“非主流”的具体表现。 (4分)

(1)

(2)本文题目为什么是《绿茵场上的非主流》,而不是《足坛巨星——皮尔洛》呢?请结合文章内容简析。(4分)

本文采用第三人称的写法,一直到结尾才点明“他”就是“皮尔洛”,这样的写法有什么好处?(2分)

王浩棋同学读到本文第④段中的“绿茵场上的达·芬奇”时,既感新奇巧妙,又有些许困惑:不同领域的两个人,为什么能联系在一起呢?于是查找了达·芬奇的相关资料,请你帮他完成探究。 (5分)

材料一:达·芬奇是欧洲文艺复兴时期最完美的代表,意大利把他作为文化的象征。他的杰作《蒙娜丽莎》和《最后的晚餐》,是欧洲艺术的拱顶之石,是世界艺术宝库中珍品中的珍品。

材料二:达·芬奇很早就下定决心,要做一个研究者,一个教师,尤其是一个艺术家。他眼光独到,做事干练,具有艺术的灵魂。他多才多艺,在绘画、雕塑、发明、音乐和医学等诸多领域都卓有建树。

材料三:达·芬奇说,兴趣——这就是为着一件事物本身而爱好它,不为旁的理由。

阅读下面文章,完成小题

长在心上的眼睛

梅贻涵

小驴的爸爸妈妈扔下当时才三岁的小驴进城打工的第二年,奶奶的双眼突然就什么也看不见了,走路只能拄着棍子。可最近,小驴惊讶地发现,奶奶的眼睛似乎复明了。

做饭切菜时,明晃晃的菜刀紧挨着奶奶的手刷刷地飞,吓得小驴直吸冷气,可奶奶手下的菜切得又细又匀,刀丝毫没伤到手。平时吃饭,奶奶总是将盛得满满的一碗给小驴,自己碗里的饭却浅浅的。小驴很是心疼奶奶,有时趁奶奶不注意,偷偷地将盛得多的那碗换给奶奶,可每次都会被奶奶发现。小驴以为奶奶的眼睛复明了,悄悄地将手指放在奶奶的眼睛前面晃了晃,可奶奶还是一点也感觉不到。小驴想,奶奶一定具有了特异功能。

小驴的爸爸妈妈每到秋天都给小驴邮鞋。可这年秋天,鞋没有邮来。小驴脚上的旧鞋,鞋底都快磨透了。可他不想告诉奶奶,他知道奶奶没有钱买。冬天很快来了,小驴脚上的鞋急得张开了嘴,五个脚指头冻成了胡萝卜头。

到了晚上,小驴脚痛,睡不着觉,他发现奶奶到了深夜也不睡,总是背对着他坐着。小驴问奶奶,奶奶说:“躺着累,坐一会儿。”许多天过去了,奶奶经常一坐就是大半夜。

周日,小驴一大早就来到村外的山上。山上的雪很大,到处白茫茫的,地上的草木全都盖上了厚厚的大被子。小驴用一把小铲子扒开积雪,挖出藏在雪下的一种草根根,宝贝似的装进一个红色塑料袋里。这种草根很少,小驴四处寻找着,不知什么时候,小驴露在外面的脚趾被树枝扎破了,雪地上留下鲜红的血迹。可小驴仍不停地找着,挖着,脚上的鞋也磨得没有了底。

回来的路上,小驴遇到大胖。大胖不解地说:“ 你真傻啊,怎么大冬天穿个没底儿的鞋四处跑?”平时,小驴就怕别人说他傻。因为他听人说,因为他傻,爸爸妈妈才不要他了。可这次小驴没生气,他笑了笑,转身一瘸一拐地往家跑。回到家,小驴举着塑料袋冲奶奶喊:“奶奶,这是给你的药。”

奶奶赶紧接过来用手摸了摸,“ 驴儿,你这是在哪儿弄的?”“ 我在山上挖的。王爷爷说,这草能治失眠。”

奶奶眼眶红了,急忙弯腰下去抓小驴的脚,她用颤抖的手脱去小驴脚上那双破得实在不能再穿的鞋,将小驴那两只脚放在自己的衣服里暖着。过了一会儿,奶奶放下小驴的脚,从床头柜上拿起一双棉鞋:“ 穿上试试,看合脚不?”小驴突然明白了,原来奶奶夜里坐着不睡,是在黑暗中一针一线地给他做鞋。他流着泪说:“ 奶奶,你是不是有特异功能?”奶奶摇摇头。

“那你怎么看到的?”

“用心。”

“心上也长着眼睛?”小驴惊奇地问。

“是的,每个人的心上都长着一双眼睛。”奶奶笑了笑说。 下列对文章有关内容的理解和分析,不正确的一项是( )(2 分)

| A.文章开篇“奶奶的眼睛似乎复明了”一句中的“似乎”表现了小驴对奶奶切菜的熟练程度、发现饭碗被换等的疑惑,表达了小驴对奶奶的关注之情。 |

| B.“ 小驴脚上的鞋急得张开了嘴”使用了拟人手法,形象地表现了小驴脚上鞋的破旧,直接引出下文奶奶深夜给小驴做鞋和小驴在雪天给奶奶找药的情节。 |

| C.文章通过大胖的眼睛真实地再现了小驴鞋子的破旧程度,穿着如此破旧的鞋子找药,衬托出小驴对奶奶的深厚情感。 |

| D.小驴不让奶奶抓住自己的脚,是因为小驴的鞋确实烂得不成样子,怕奶奶知道事情真相,这个动作表现了小驴是个懂事的孩子。 |

“鞋”在小说中有何作用?请结合文本简要分析。(2 分)

答:。根据要求回答问题。(4 分)

(1)“ 山上的雪很大,到处白茫茫的,地上的草木全都盖上了厚厚的大被子”这句环境描写的作用是什么?请简要概括。

答:。

(2)“ 她用颤抖的手脱去小驴脚上那双破得实在不能再穿的鞋”一句中的“ 颤抖”有何作用?

答:。有人认为小说的标题“长在心上的眼睛”不如“ 奶奶的眼睛”好,你的看法是什么呢?请说明理由。(3 分)

答:。请你站在父母亲应承担的家庭责任的角度,给小驴的父母发一条短信,劝说他们多关心子女,关照家庭。或者以“关爱留守儿童”为主题,为电视台拟一条公益广告。

答:。