某中学生夏令营到我国南方进行野外考察,区域主要包括图中甲、乙、丙、丁四地。读图回答问题。

同学们到丁山顶后,可能看到现象是( )

| A.太阳从东南方向冉冉升起 |

| B.山下带来的密封氧气袋鼓了起来 |

| C.GPS手持机显示的纬度是42°N |

| D.水杯里的水已经结了一层薄薄的冰 |

考察结束后,部分夏令营队员在QQ群中交流,其中发言最可信的队员是( )

| A.浅唱 smile | B.荷芠映冰 |

| C.会吹泡泡的泡 | D.花蝴蝶 |

图为亚洲和太平洋地区1月份海平面等压线图,读图完成20~21题。

A、B两点的气压状况正确的是

A.A是高气压,B是低气压

B.A是低气压,B是高气压

C.A、B都是高气压

D.A、B都是低气压图中亚洲东部C点的风向是

| A.东南风 | B.东北风 | C.西北风 | D.西南风 |

“血迹石”是约三亿多年前,海水中一些具有钙质硬壳骨骼的海生生物的遗体,在沉积期间,与海水中的氧化铁和氧化锰成分发生作用,形成的一种奇特岩石。“千人石”为距今一亿五千万年的中生代侏罗纪喷发的岩浆凝结而成。据此回答18~19题。

与“血迹石”和“千人石”成因类型相同的是

| A.花岗岩和石灰岩 |

| B.大理岩和砂岩 |

| C.石灰岩和玄武岩 |

| D.砂岩和片麻岩 |

关于“血迹石”和“千人石”的形成,叙述正确的是

| A.“血迹石”的形成经历了风化、侵蚀、搬运、沉积、固结成岩和地壳运动等过程 |

| B.“千人石”中可能会有化石 |

| C.“千人石”的形成经历了变质作用和冷凝作用 |

| D.“血迹石”的形成是外力作用的结果 |

下列自然带中,地表径流季节变化最明显的一组是

| A.热带雨林带、温带落叶阔叶林带 |

| B.亚热带常绿硬叶林带、热带草原带 |

| C.亚热带常绿阔叶林带、热带荒漠带 |

| D.温带草原带、温带落叶阔叶林带 |

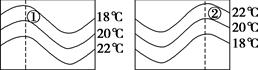

读图,完成15~16题。

在图中的两幅海水等温线图中,虚线表示洋流,下列叙述中不正确的是

| A.②是暖流,位于南半球 |

| B.①是暖流,位于北半球 |

| C.①②均向北 |

| D.①位于大陆东岸,②位于大陆西岸 |

如果②洋流在大西洋中,有可能是

| A.本格拉寒流 | B.西澳大利亚寒流 | C.巴西暖流 | D.北大西洋暖流 |

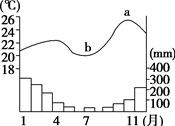

图表示某地气温(曲线所示)和降水(柱状所示)的年平均状况,回答12~14题。

该地的气候类型是

| A.南半球地中海气候 |

| B.南半球热带草原气候 |

| C.北半球亚热带季风气候 |

| D.北半球地中海气候 |

气温曲线a部位气温最高的原因是

| A.正午太阳高度大,天气晴朗少雨 |

| B.太阳直射点位于赤道 |

| C.气压带和风带北移 |

| D.受高原地形影响 |

形成这种气候类型的主要原因是

| A.副热带高压带和西风带交替控制 |

| B.受地形影响 |

| C.赤道低压带和信风带交替控制 |

| D.冬夏季风交替控制 |