下图为人体消化系统组成示意图,请据图回答下列问题:

(一)、填出下列序号所代表的结构名称

1.________ 2.________ 3.________

4.________ 5.________ 6.________

(二)人体消化食物和吸收营养物质的主要场所是【 】_________。

(三)某人因患急性阑尾炎需开刀切除的器官是【 】_________。

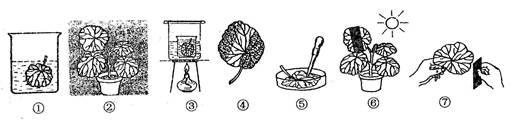

下图是“绿叶在光下制造淀粉”实验的各步骤的示意图,请据图回答:

(1)用图中编号及箭头表示实验步骤的正确顺序:_______ ______。

(2)图②表示把盆栽植物放到黑暗处一昼夜,其目的是______________________________。

(3)图③表示酒精脱色,能使叶片中的________溶解到酒精中,这样做的目的是_______。

(4)图⑤表示向叶片滴加碘液,其目的是__________________________________。

(5)这个实验说明,绿叶只有在________下才能进行光合作用,________是光合作用的产物。

(6)下列关系实验中对照组的说法正确的是()

| A.没有对照组 |

| B.叶片未遮光的部分是对照组 |

| C.不需要对照组 |

| D.叶片遮光的部分是对照组 |

请你根据某病人的血浆、尿液成分化验结果表,回答以下问题:

| 成分 |

样品A(g/100ml液体) |

样品B(g/100ml液体) |

| 水 |

95 |

90 |

| 蛋白质 |

0 |

7.9 |

| 葡萄糖 |

0.04 |

0.15 |

| 尿素 |

1.8 |

0.03 |

| 无机盐 |

1.4 |

0.004 |

(1)形成尿液的器官是 _______,其组成的基本单位是_______。

(2)从化验单可知,样品 ______是血浆。

(3)从化验单上的 _____成分含量异常,可以推断该病人可能患有_____。必要时,可以采用注射_____进行治疗。

下图为神经元结构模式图,请据图回答:

(1)写出图中标号所示的名称。①________;②________;③________;④________;

(2)神经元的基本结构包括________和_________两部分。

(3)神经元接受刺激后能产生____________,并且把____________传导到其他的神经元。

(4)多数神经纤维是由____________和____________以及外面套着的髓鞘共同组成的。

如下图所示,美国科学家米勒模拟原始地球的条件和大气成分,探索出生命起源的新途径。

(1)火花放电的作用是_________ 。

(2)向瓶内加入的气体统称为_____ _。

(3)实验中米勒收集到的证据 。

(4)米勒从实验中得出的结论是 _。

(5)这实际上是生命起源的第____ __步。

图是某生态系统部分生物的营养关系图解。请回答下列问题:

(1)图中的生物由于食物关系而形成的食物网是生态系统的营养结构;如要构成一个完整的生态系统,图中没有表示出生物成分是 。

(2)图的食物网中,共有 条食物链。蛇和蛙之间属于 关系。

(3)该生态系统中含能量最多的类群是 ,生态系统中的能量均来自于这一类群通过 固定的太阳能。

(4)假若在生态系统中施用了不易分解的农药,该食物网中农药含量最高的生物类群是 。

(5)如果蝗虫的数量大量增加,食虫鸟和蛙的数量将随之增加,使蝗虫的数量增长受到抑制,这体现了生态系统具有 。