水土流失是形成黄土高原千沟万壑自然景观的主要原因,每年流失的土壤约 16 亿吨。据此回答问题。保持水土的根本措施是( )

| A.平整土地 | B.修水平梯田 | C.深耕改土 | D.造林种草 |

黄土高原人地矛盾尖锐,关键问题在于( )

| A.植被破坏 | B.人口过度增长 | C.水土流失严重 | D.环境恶化 |

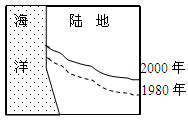

由于全球变暖某沿海地区冬季0℃等温线的位置发生了如图所示的变化,则()

① 该沿海地区位于北半球

② 该沿海地区位于南半球

③ 此季节同纬度陆地气温高于海洋

④ 此季节同纬度陆地气温低于海洋

| A.①③ | B.①④ |

| C.②③ | D.②④ |

图是用灯光勾勒出的广西龙脊梯田夜景图,图中灯光主要是沿着()

| A.山脊延伸 |

| B.山谷延伸 |

| C.等高线延伸 |

| D.鞍部延伸 |

下图为某半球某河流一沙洲头大小变化图,读图完成下列小题。

关于沙洲形成的叙述,正确的是()

| A.多在流速较慢的河段形成 |

| B.多在上游河段形成 |

| C.多靠右岸形成 |

| D.多靠左岸形成 |

如果该河流年平均水位没有太大的变化,则2006-2010年沙洲头大小的变化说明()

| A.此时段沉积作用明显 |

| B.航运条件得到改善 |

| C.上游地区水土流失加剧 |

| D.地转偏向力变大 |

图为我国某地1月份最高气温和最低气温曲线图,读图完成下列小题。

下列日期,最有可能出现阴雨天气的是()

| A.1日 | B.8日 |

| C.16日 | D.26日 |

该地有可能位于我国()

| A.长江三角洲 | B.黄土高原 |

| C.珠江三角洲 | D.塔里木盆地 |

“泰山观日出”是泰山(36°N,117°E)旅游的重要内容之一,完成下列小题。不考虑天气、地形等因素的影响,秋分日到泰山顶观日出,日出时北京时间大约是()

| A.6:00 | B.5:48 |

| C.6:48 | D.6:12 |

泰山各大酒店的楼顶大多装有太阳能集热板以利用太阳能,下列各示意图能合理表示泰山各酒店楼顶太阳能集热板安装的是()