下列关于化学实验的“目的——操作——现象——结论”的描述正确的是

| |

实验目的 |

所加试剂 (或操作、图示) |

实验现象 |

实验结论 |

| A |

检验稀盐酸和氢氧化钠溶液是否恰好完全反应 |

在反应后的溶液中滴加无色酚酞试液 |

无明显现象 |

恰好完全 反应 |

| B |

检验NaOH溶液 是否变质 |

加入足量稀盐酸 |

有气泡产生 |

NaOH溶液 已变质 |

| C |

检验某固体是否 含碳酸盐 |

加入稀盐酸 |

有气泡产生 |

固体中一定含碳酸盐 |

| D |

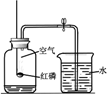

测定空气中氧气 的体积分数(反应前在瓶中放有少量水) |

|

完全燃烧后,立即打开弹簧夹,进入集气瓶中水的体积约为集气瓶总体积的五分之一 |

氧气约占空气体积的五分之一 |