阅读下列材料,回答问题。

材料一 中国古代农业虽然取得了辉煌的成就,但它毕竟主要是在小农分散经营的条件下形成的……由于传统农具明清后没有继续得到改进,由于人口增加、人均占有耕地面积减少,由于经营规模的狭小和分散,劳动效率低下,这极大地限制了其他经济文化事业发展的广度和深度。另一方面,尽管中国古代很早就出现了合理利用自然资源、因地制宜全面发展农业生产的思想……但在封建制度和分散经营条件下,不可能更大规模合理利用经济资源协调发展。

——李根蟠《中国古代农业》

材料二 明清时期手工业的兴盛突出反映在民间私营手工业迅速发展,取代官办工场、作坊,占据了主导地位。……在这种背景下,开始孕育出主要通过对运用生产技术和调配劳动力等环节加强管理来提高经济效益的新型地主经营;从手工场主、包买商中转化出类似西方资本主义劳动组合中的早期“资本家’’。……据《明神宗实录》、乾隆《苏州府志》等文献记载,“明万历苏民无积聚,多以丝织为生。东北半城皆居机户,郡城之东皆习机业”。……表明自明中后期至鸦片战争前,已经进入产业革命和工业化的准备阶段并向工业文明发展的过渡阶段。

——曹大为《明清农耕文明的鼎盛及其在世界工业文明潮流中的殒落》

材料三

⑴根据材料一,概括指出中国古代农业生产的主要特点。

⑵根据材料二,概括指出明清时期我国手工业领域出现的新变化。结合所学知识,指出明中后期至鸦片战争前手工业发展中所孕育的新型生产关系的发展特点,并分析其原因。

⑶根据材料三,概括说明近代中国在工业方面产生了怎样的新气象,并分析形成这一新气象的主要原因是什么。

阅读下列材料:

材料一 1956年,我国进入社会主义初级阶段,在接下来的20年时间里,党和人民一直在不断地进行探索,试图找到一条适合中国国情的社会主义建设道路。

请回答以下问题:

(1)材料一中的探索过程中,我国政府进行了哪些的成功探索?

(2)根据材料二,结合改革开放的历史进程,说明新时期我国形成怎样的对外开放的新格局?其特点是什么?

(3)说明材料三关于中国经济发展的图表体现了中国经济发展呈现出哪些现象?并根据这些现象概述改革开放以来中国经济呈现出哪些趋势?结合所学知识说明促进这些变化的原因有哪些?

阅读下列材料,然后回答问题:10分

材料一 国民党败退台湾以后,以台湾为依托,把海南岛和金门、马祖作为两翼,依恃其海、空军的所谓优势,不仅要保住流亡的政权,更要准备“反攻大陆”。蒋介石提出国民党的政治目标是“反共抗战,复国建国”。他的如意算盘是“一年准备,二年反攻,三年扫荡,五年成功”。

——刘建武《国共关系七十年》

材料二 我们愿意同台湾当局协商和平解放台湾的具体步骤和条件,并希望台湾当局在他们认为适当的时机,派遣代表到北京或者其他适当的地点,同我们开始这种商谈。

——周恩来在一届人大三次会议上的报告

材料三 1976年11月,蒋经国说:“吾人处于今日的恶劣环境之中,不得不以忍辱负重之苦心,来处理许多难以忍受的事。”“吾人如不积极建设台湾,不但无法自卫,而且无法生存。”

——刘建武《国共关系七十年》

材料四 实现统一,就要有个适当方式,所以我们建议举行两党平等会谈,实行第三次合作,而不提中央与地方谈判。双方达成协议后,可以正式公布。但万万不可让外国插手,那样只能意味着中国还未独立,后患无穷。

——邓小平《中国大陆和台湾和平统一的设想》

材料五 鉴于百年来的屈辱积耻,血泪斑斑交织之中国近代史,人为刀俎,我为鱼肉之弱国惨痛,以及缅怀祖先以往之光荣,怎不令人亟思奋发!窃感要使中国强大和光荣,实为我国当前最主要之急务,也是大家久郁心中一致之呼声及共同之渴望,并感只要我们能团结统一,共同对外,发奋图强,富强康乐之新中国指日可期,因此中国需要统一。

——台湾《中国导报》

请回答:

(1)材料一和材料二在解决台湾和大陆关系问题上的办法有何不同?为什么会有这种不同?

(2)根据材料三和材料一,蒋经国的政策与蒋介石的打算相比,发生了什么变化?

(3)材料四中邓小平提出的实现统一的“适当方式”是什么?后来又有何发展?

(4)根据材料四和材料五,谈谈你对祖国统一问题的认识。

民主与法制是人类社会自我完善的必由之路,是衡量时代文明程度的重要指标,是一个国家政治生活是否健康的关键所在,是良好的社会制度规范与政治环境的保障,几千年的人类文明史,也是民主与法制建立、发展、完善的演变过程。阅读以下材料,回答问题:

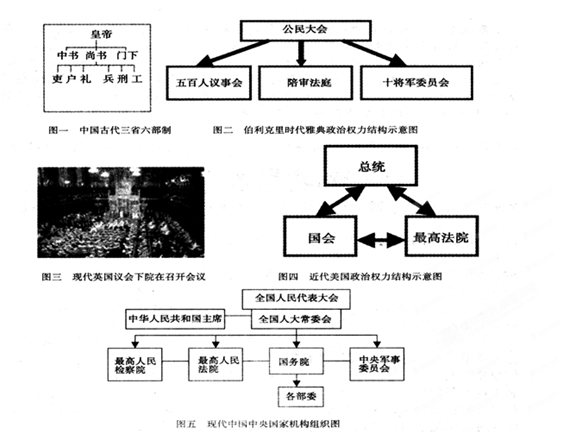

材料一:

(1)材料一中图一和图二体现的决策方式有何不同?图三和图四体现所在国家的政治制度分别是什么?

(2)图一中国古代和图四美国近代历史上的这两种政治模式在形式上有何共性?其本质上的区别是什么?(2分FF09

(3)结合材料一和所学知识指出:图五中全国人大常委会是对图二哪一机构的继承和发展?都体现了什么原则?本质上有何不同?

材料二:“古代希腊的民主与今天西方的民主不能完全相提并论。在雅典,城邦的所有公民都有可能亲自参加选举和表决,这是直接民主,与我们今天的代议制民主不同。……古代社会是建立在私有基础上的奴隶制社会。

——许海山主编《欧洲历史》

材料三:代议制是指公民通过选举代表组成代表机关,间接参政议政,讨论决定国家大事,行使国家权力的一种民主制度和组织形式。代议制的产生、发展,反映了社会分工日益专门化和国家事务日益复杂化的客观需要。在现代社会中,无论是哪一个统治阶级,只要实行民主政治,都普遍采取代议制的形式,只是具体方式有所不同。资本主义国家的代议机构是国家立法机关,独立行使立法权,并与其他两权即司法权和行政权相互制约与平衡。

——人民版《历史·必修一》

(4)根据材料二和材料三并结合所学知识,比较古代希腊和近代西方的民主政治制度在民主形式上的不同。

(5)据材料三并结合所学知识,你认为我国人民代表大会制度与欧美代议制有什么本质区别?

近代以来,大国关系错综复杂,意识形态斗争持续不断。请阅读以下材料并结合所学知识回答问题。

材料一尼克松的两段讲话:

| 1960年11月4日,“我明确地表示我反对给共产党中国外交承认。我同样反对共产党中国加入联合国。美国不应该尊敬一个不热爱和平的‘海盗’式国家。” ——纽约《每日新闻》 |

1972年,“多年来我对中华人民共和国的态度是主席和总理全然不能同意的。把我们带到一起来的,是认识到世界上出现了新形势。” ——《尼克松回忆录》节选 |

材料二社会主义与资本主义争斗了一个世纪,没有胜利者,都在向自己的对立面转化。社会主义在追求社会公正问题上有探索,资本主义在实现经济效率问题上有成就,两者必须结合,合成一个新东西,才能建成一个现实的、缺陷最少的社会。这是社会主义与资本主义博弈了一个世纪得出来的共同结论。

——辛子陵:《20世纪下半叶中美苏三国志》

(1)据材料一,指出从20世纪60年代到70年代美国对华态度发生了怎样的变化?结合所学知识指出变化的原因?

(2)列举史实说明“近代以来中国既有被美国侵略的痛苦,也有对美国民主共和政体的效仿;既有与美国的合作又有与美国的对抗。”

(3)结合所学知识指出新中国成立初期“社会主义在追求社会公正问题”进行了哪些政治探索?请用史实说明社会主义与资本主义在经济上是如何“向自己的对立面转化”的。

英国史学家汤因比说:“如果让我选择,我愿意活在中国的宋朝。”阅读下列材料:

材料一法国著名汉学家谢和耐在一书中说:“13世纪的中国在近代化方面进展显著,比如其独特的货币经济、纸币、流通证券,其高度发达的茶盐企业。……在社会生活、艺术、娱乐、制度、工艺技术诸领域,中国无疑是当时最先进的国家,它具有一切理由把世界上的其他地方仅仅看作蛮夷之邦。” 法国学者埃狄纳称宋朝为“现代的拂晓时辰”。

(1)根据材料一结合所学知识说明 “13世纪的中国在近代化方面进展显著”和宋代处于“现代的拂晓时辰”的观点的合理性。

材料二在我们要讲的唐宋明清五个朝代里,宋是最贫最弱的一环,也是最没有建树的一环。……论中国政治制度,秦汉是一个大变动。……若论制度,宋代大体都沿袭着唐旧。只因宋初太祖太宗不知大体,立意把相权拿归自己,换言之,这是小兵不放心大臣,这也罢了。他们种种措施,自始就不断有人反对。但因宋初承袭五代积弊,社会读书人少,学术中衰,反对的也只晓得唐制不如此而已,并未能通览大局,来为有宋一代定制创法。——钱穆《中国历代政治得失》

(2)根据材料二,简要说明宋朝在政治制度上“没有建树”的主要原因。据所学知识,概括说明从秦汉到唐宋政治制度演变的基本趋势。

材料三熹窃观古昔圣贤所以教人为学之意,莫非使之讲明义理,以修其身,然后推以及人,非徒欲其务记览,为词章,以钓声名,取利禄而已也。——朱熹《白鹿洞书院揭示》

宋代至清代我国书院性质状况表

(3)根据朱熹《白鹿洞书院揭示》概括古代书院学习内容。根据《宋代至清代我国书院性质状况表》概括我国古代书院发展的主要变化。结合所学知识分析产生这一变化的主要原因。