19世纪末20世纪初,实业救国、教育救国、立宪救国、革命救国等各种社会思潮不断兴起,这反映出

①民族危机的加剧 ②救国思想的成熟 ③民族意识的觉醒 ④共和观念的普及

| A.①② | B.③④ | C.①③ | D.②④ |

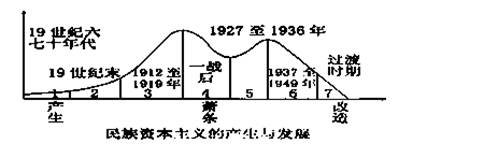

下图是我国近代民族资本主义工业发展趋势示意图,其中两次高潮期出现的共同原因是

| A.政府的支持 | B.有利的国际环境 |

| C.社会性质的改变 | D.民族独立的实现 |

《剑桥中华民国史》说:“如果它(指中共——引者)在1922年和1923年选择单独作战而不与国民党联合,它可能干得更糟;如果它较早地为最后的决裂做好准备,它也许会干得更好。”对此材料理解,正确的是

| A.“最后的决裂”责任在中共 |

| B.1922年中共已经决定与国民党合作 |

| C.中共应该主动与国民党决裂 |

| D.“与国民党联合”有利于革命发展 |

早在先秦时期,中国文化的地域性差异已十分明显。就文学而论,北方注重说理,南方倾向抒情。南方文学大量运用神话材料,描绘神奇瑰丽的境界,给人强烈的审美愉悦。下列文学作品,最能说明南方文学这一特点的是

| A.《离骚》 | B.《子虚赋》 |

| C.《论语》 | D.《诗经》 |

钱穆先生认为:“朱子之所谓理,同时即兼包有伦理与科学之两方面。”下列朱熹的观点中最有可能体现“理”有“科学”之含义的是

| A.“仁”是道德价值的终极源泉 | B.通过“格物”获得知识 |

| C.“三纲五常”是道的价值内涵 | D.“正君心”才能天下平 |

战国时期,在治国方略上主张“名礼仪以化之,起法正以治之,使天下皆出于治,合于善也”的著名思想家是

| A.孟子 | B.韩非子 |

| C.墨子 | D.荀子 |