“德意志帝国的政治制度是一种不彻底和不完善的代议制”,下列各项中不能证明上述观点的有

| A.宪法授予皇帝巨大权力 | B.宪法未赋予议会立法权 |

| C.内阁和宰相只对皇帝负责,不对议会负责 | D.皇帝和宰相控制了议会 |

1932年,国民政府军政部长何应钦发表《开发西北为我国当前要政》,认为“西北为中华民族摇篮,又是中国大陆之屏蔽” 。这年3 月,国民党四届二中全会通过决议,决定“以长安为陪都,定名为西京”。何应钦的言论和国民党决议的着眼点是

A.复兴西北政治中心和国防基地的地位

B.B.建设西北以便利剿灭共产党和红军

C. 加强西部开发以促进全国整体发展

D. 为应对日本侵略深入作持久抗战准备

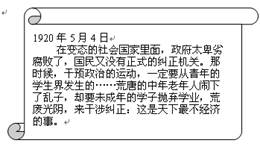

下图所示为1920年胡适等发表的《我们对于学生的希望》(部分),由此可见

| A.作者不完全认同五四运动 | B.作者主张改革应从学生开始 |

| C.五四运动没有带来任何影响 | D.五四运动的余波延续了一年 |

近代某思想家说:“所谓立宪政体,所谓国民政治,果能实现与否,纯然以多数国民能否对于政治,自觉其居于主人的主动的地位为唯一根本之条件。”其思想主旨是

| A.动员工农群众是实现民主政治的根本条件 |

| B.民主政治的根本条件是让人民当家做主 |

| C.民众思想解放是实现民主政治的根本条件 |

| D.推翻反动政府是实现民主政治的根本条件 |

据记载,辛亥革命后一些城市中尽管政府严令剪辫,不少士绅仍“视无发者如同仇敌”。有的城市公然成立了“保辫会”“复古会”,认为“剪辫即系投洋”,以致20世纪20年代“辫发犹所在皆有”。这一记载表明

| A.辛亥革命对移风易俗起了巨大作用 | B.封建势力在革命后恢复旧有统治秩序 |

| C.剪辫运动缺少广大基层民众支持 | D.社会革命与政治革命过程曲折 |

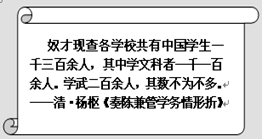

下图所示为1904年驻日大使杨枢的一则奏折(部分),造成该情况的主要原因是

| A.中国儒家文化传统一向重道轻器,重人伦轻科技 |

| B.甲午战败后,国人救国求速成,学习文科较易入门 |

| C.日本近代化起步时间短,科技不如欧美发达 |

| D.甲午战争后后国人的救国思潮由物质层面转向制度层面 |