科技节活动中,化学实验小组做了如下实验,请回答以下问题。

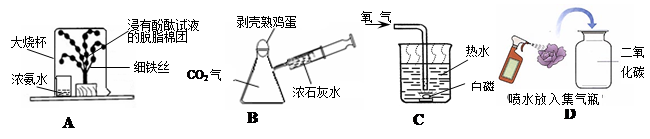

(1)图A所示实验可观察到“铁树”上浸有无色酚酞试液的棉团由白色变为 色,该实验中没有涉及的性质是 (填字母)。

A.氨分子是不断运动的 B.氨分子有一定质量 C.浓氨水具有挥发性

(2)图B所示实验,将注射器中浓石灰水注入瓶中,会看到鸡蛋被“吞”入瓶中,该实验中涉及的化学方程式为 。

(3)图C所示实验,当通过导管向热水中通入氧气时,白磷在水下燃烧,该实验说明燃烧需要的条件为:①可燃物;②达到燃烧所需要的 ;③ ,反应的化学方程式为 。

(4)图D所示实验观察到紫色小花变为红色,小花变红的原因是 (用化学方程式表示)。化学方程式为 。

化学小组的同学对金属的性质进行研究。

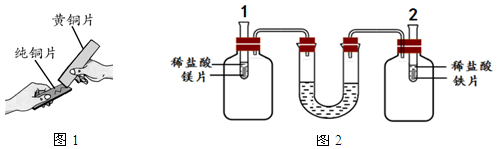

(1)小明同学通过观察打磨后的镁、锌、铁、铜四种金属,总结出金属共有的物理特征是_______。

(2)小莉将纯铜片和黄铜片相互刻画(如下图1所示),纯铜片上留下明显的划痕,说明_______。

(3)用上图2所示装置进行实验。

①小刚得出结论,镁条反应放出的热量高,它依据的现象是_______。

②观察到试管1中产生气泡的速率比2中快,小明据此得出的结论是_______,欲得此结论设计该实验时应注意_______。

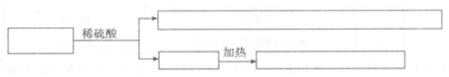

实验室获取氮气有很多种途径,常见的有3种方法。

方法一:将氨气(NH3)通过赤热的装有氧化铜的玻璃管,生成铜、氮气和水蒸气,除去水蒸气后测得氮气的密度为1.2508g/L。

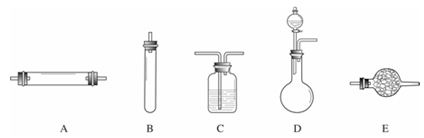

方法二:将空气通过灼热的铜,得到较纯净的氮气和氧化铜粉末,测得该气体的密度为1.2572g/L。 进行实验时可选择的实验仪器如下图所示(省略夹持装置与加热装置)。

为保证所得氮气尽可能纯净,除了使用铜外,还可以向装置(选填装置编号)中加入(填名称)以除去其它杂质气体。

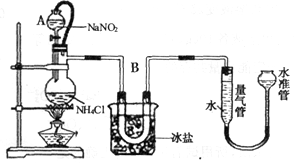

方法三:将亚硝酸钠(NaNO2)和氯化铵的饱和溶液加热,氮元素全部转化为氮气。下图是实验室用这种方法制N2,并测定生成N2体积的装置(部分装置略去),请回答相关问题。

【查阅资料】

(1)NaNO2+NH4Cl NaCl+N2↑+2H2O(此反应会放出大量的热);

NaCl+N2↑+2H2O(此反应会放出大量的热);

(2)B部分中冰盐是冷凝作用

【实验探究】

①;

②20℃时,取含溶质0.21g饱和NH4Cl溶液放入烧瓶,连接装置;

③调节水准管,使其与量气管中液面相平,记录量气管中水面读数为12.0mL;

④打开分液漏斗活塞,逐滴滴入饱和NaNO2溶液,加热至反应发生,移走酒精灯;

⑤烧瓶中不再产生气泡时,关闭活塞;

⑥待冷却至室温,调节两边液面高度相平,记录量气管中水面读数为100.0mL;

⑦处理剩余药品,整理实验台。

【实验分析及数据处理】

(1)加入药品前必须进行的实验①是;

(2)步骤④中,移走酒精灯的目的是;

(3)计算生成氮气的质量和密度。(4分,计算过程中以及最终数据均保留2位小数)

【解释与结论】

1892年,英国科学家瑞利(Rayleigh)发现,采用方法二得到的氮气在相同条件下比其他方法得到的纯氮气密度总是偏大5‰左右。若实验设计与操作均无错误,且氮气已完全干燥,请解释产生这一现象的原因

是(已知:相同条件下,气体的相对分子质量越大,密度就越大)

【反思与评价】

(1)装置中A部分的分液漏斗与蒸馏瓶之间连接的导管所起的作用是

A.防止NaNO2饱和溶液蒸发 B.保证实验装置不漏气

C.使NaNO2饱和溶液顺利滴下 D.防止溶液冲入U形管

(2)科学家瑞利仅仅是从小数点第三位数的差别,发现了新物质。这启示我们在今后的学习和生活中要学习科学家的.

A.严谨求实的科学态度和敢于怀疑的批判精神

B.科学研究中遇到疑惑就趁早放弃,不要浪费时间

C.不能因为微小的差异而放过一次成功的机会

D.要相信权威,权威一定是正确的

某牌子月饼盒内有一个小纸袋,上面写着“脱氧剂”,它的作用是除去袋内氧气,达到食品保鲜的目的。有三位同学打开小纸袋,看到“脱氧剂”大部分是灰黑色粉末,其中混有少量的红色粉末。

【提出问题】该“脱氧剂”中的灰黑色、红色粉末各是什么?

【猜想】甲同学认为灰黑色粉末为CuO、红色粉末为Cu

乙同学认为灰黑色粉末为Fe粉、红色粉末为Fe2O3

丙同学认为灰黑色粉末为C粉、红色粉末为Fe2O3

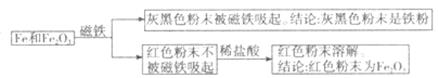

【设计方案】验证乙同学猜想的实验方案如下:

(1)请你参照上图的形式,将验证甲同学猜想的实验过程表示在下列图框中。

(2)你认为__________同学的猜想较合理,理由是_____________________________。

(3)请推测此“脱氧剂”除去氧气的反应原理,用化学方程式表示为_______________。

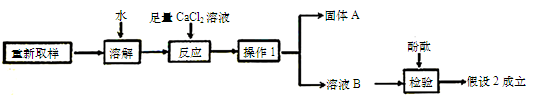

实验室中的试剂一般要密封保存,否则可能会与空气接触而变质。某研究性学习小组发现一瓶未密闭的NaOH固体,对其成分提出以下假设,并完成了实验探究。

假设1:只含NaOH;

假设2:含NaOH和Na2CO3;

假设3:只含Na2CO3

(1)成分中可能含有Na2CO3的原因是(用化学方程式回答)。

(2)取少量样品于试管中,加入足量稀盐酸,观察到________________,说明假设2或假设3成立。

(3)进一步探究的过程如下:

①“操作1”的名称是,

②“固体A”的化学式是___________。

③加入足量CaCl2溶液的作用是。

④溶液B中滴加酚酞后,观察到,说明假设2成立。

灰某兴趣小组对“蜡烛燃烧的产物”进行探究。

【查阅资料】蜡烛的主要成分是石蜡,石蜡由碳、氢两种元素组成。

【作出猜想】蜡烛燃烧的产物是二氧化碳和水。

【实验验证】(1)用干冷的小烧杯罩在蜡烛火焰上,观察到,证明有水生成。

(2)用涂有饱和石灰水的小烧杯罩在蜡烛火焰上,石灰水变浑浊,证明有二氧化碳生成。二氧化碳和石灰水反应的化学方程式为。

小明提出质疑:石灰水变浑浊不一定是生成碳酸钙,还可能是饱和石灰水受热后,析出了氢氧化钙。同学们又用右上图所示的装置进行实验,1分钟后,提起锥形瓶,翻转后注入20mL饱和石灰水,加塞、振荡,观察到石灰水变浑浊,确定有二氧化碳生成。

实验中小明观察到一个意外现象:锥形瓶内壁上有少量黑色物质。

【交流讨论】经分析,同学们一致认为黑色物质是石蜡不充分燃烧生成的。由此他们猜想还可能生成一氧化碳。

为验证一氧化碳,他们设计了如下图所示的实验。

【实验验证】(1)实验前,先在玻璃管的中部放入一团棉花,其目的是。

(2)将a端插入蜡烛的焰心。

(3)用酒精灯加热b端的氧化铜与水调和的糊状物,一段时间后,观察到黑色物质变成红色,证明蜡烛不充分燃烧有一氧化碳生成。

(4)为防止玻璃管中的红色物质又被氧化变成黑色,接下来的操作是:。

【拓展应用】含碳燃料不充分燃烧会生成一氧化碳等物质,浪费资源,且污染空气。为使其充分燃烧,应采取的措施是(答一条即可)。