阅读下列材料,回答问题。

材料一 注重实际的列宁认识到让步是不可避免的——因而于1921年采取了新经济政策,这一政策允许局部的恢复资本主义,尤其在农业和贸易方面。……对列宁来说,新经济政策并不意味着社会主义在俄国的结束,而是暂时的退却,“后退一步是为了前进两步”。

——《全球通史》

材料二 苏联虽然号称 “最发达的社会主义国家”,但主要消费品长期供应不足。经过七十多年的建设,1985年苏联人均GNP(国民生产总值)为3396美元,不仅落后于西方发达国家,而且还落后于亚洲、拉丁美洲一些国家。苏联人均收入为西方国家的三分之一左右,但由于苏联实行控制消费、高积累的政策,苏联人的生活水平与西方的差距更大,而且,主要消费品长期短缺、供给不足……

——《全球通史》

材料三 我国的经济体制改革在经历了80年代初以农村改革为重点的第一阶段,和80年代中后期以城市为重点、城乡联动和全面改革以来,以中国共产党十四大为标志,改革进入了新阶段。……新阶段是改革的攻坚阶段,是以建立新体制为主要使命的阶段。

——宁可主编《中国经济发展史》

(1)结合所学知识,如何理解材料一中新经济政策“后退一步是为了前进两步。”?

(2)材料二反映了苏联社会发展的什么问题?出现上述问题的根本原因是什么?

(3)根据材料三并结合所学知识,指出这一时期中国经济体制改革的主要特点。

(4)综合上述材料,苏联、中国改革出现不同结果,对你有何启示?

阅读下列材料

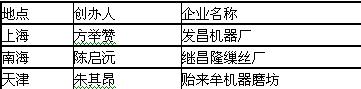

材料一中国早期民族企业

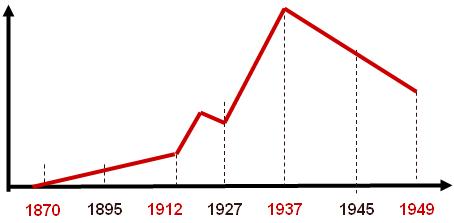

材料二中国民族资本主义发展轨迹图

材料三第一次世界大战期间,江苏南通人张謇创办的南通大生纱厂等企业发展很快,仅大生纱厂一、二厂,到1921年就获利白银一千六百多万两,其中三分之二是在大战期间获得的。但到20年代中期,张謇的企业就每况愈下了。

(1)材料一中民族企业与明代“机房”相比,最大的不同点是什么?其分布地点具有什么样的特点?

(2)据材料二和所学知识简要说明中国近代民族企业发展的轨迹。

(3)根据材料三,说说为什么张謇的企业在第一次世界大战期间迅速发展,而到20年代中期又衰落下去?

自十月革命至30年代中期苏俄(苏联)的经济政策有何变化?这些变化对苏俄(苏联)的社会发展和经济建设产生了什么影响?我们从中得到什么启示?

阅读下列材料 :

材料一:有人认为,(联合国成立之初)《联合国宪章》是一部美国的文献。--------实质上美国有“隐蔽”的否决权。--------华盛顿运用它的多数席位可使控制票数不足的莫斯科屡次行使的否决权归于无效。

——《史学月刊》

材料二:早在20世纪60年代,非洲和亚洲的成员国已经占有联合国大会过半数的席位。美国失去了原先能够组成的对付苏联的多数。第三世界国家尽管奉行不结盟政策,但却百般挑剔美国,他们大多数一贯在所有的问题上投票反对美国。

—— R帕尔默等《现代世界的历史》下册

材料三:联合国成立以来三十年的成就,尚可予人深刻印象——但它-------未能制止美苏之间日益增长的摩擦,而这种摩擦肯定是对国际和平的威胁--------结果,种种危机愈演愈,成为剧烈的争吵---------。 伯恩斯·拉尔夫《世界文明史》

材料四:同国际联盟一样,联合国各种非政治活动都十分成功。但又同国联一样,它在维持和平这一主要任务上的成绩却也是时好时坏。…… 联合国的主要困难同国联一样:在一个由主权国家组成的世界上它能提供一台解决争端的机器,但却不能下令使用这台机器。

—— 斯塔夫里阿诺斯《全球通史》北大出版社2005年1月748--749页

请回答:

(1)出现材料一中的现象,试分析其原因何在?

(2)据材料二的分析20世纪60年代联合国的作用有何变化?引起这一变化的原因是什么?

(3)当今世界并不太平,局部战争和地区冲突时有发生,你认为联合国为什么没能有效的制止材料三中所说的这些“危机”和“争吵”?试举一例加以说明。

(4)根据提供的材料,结合所学知识,评述材料四的观点

2005年4月8日,中共中央总书记胡锦涛在保持共产党员先进性教育活动会议上强调,党成立八十多年来,团结和带领人民取得了革命、建设、改革的伟大胜利,这一历程,是党始终保持党的先进性的历程。

结合所学知识回答下列问题:

(1)国共十年对峙时期,随着中日民族矛盾的上升,中国共产党为维护民族利益不断调整方针政策,其主要表现有哪些?

(2)抗战胜利初期,中国共产党为维护人民利益,作了哪些努力?

(3)新中国成立初期,党和政府为改善人民生活采取了哪些行动?

阅读下列材料:

材料一中国政治经济的根本危机,在全国任何一处都是同样继续尖锐化,没有丝毫的差别,因此在中心城市爆发了伟大的工人斗争,必然形成全国革命高潮 ……争取一省与几省先胜利,无产阶级的伟大斗争决定胜负的力量,没有工人阶级的罢工高潮,没有中心城市的武装暴动,决不能有一省与几省的胜利。

——1930 年 6 月中共中央政治局决议

材料二 经过了一次大革命的政治经济不平衡的半殖民地的大国,强大的敌人,弱小的红军,土地革命……这是中国革命战争四个主要的特点。这些特点,规定了中国革命战争的指导路线及其许多战略战术的原则。第一个特点和第四个特点,规定了中国红军的可能发展和可能战胜其敌人。第二个特点和第三个特点,规定了中国红军的不可能很快发展和不可能很快战胜其敌人,即是规定了战争的持久,而且如果弄得不好的话,还可能失败。

——毛泽东 《 中国革命战争的战略问题 》(1936 )

请回答:

(1)材料一认为“全国革命高潮”必然形成的依据是什么?此观点是否正确?试结合材料二有关内容加以说明。

(2)材料一中认为中国革命应走什么道路?其依据是什么?是否正确?结合材料二有关内容加以说明。

(3)材料一材料二各自代表了怎样的革命道路?产生的思想根源各是什么?