美国历史学家斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中写道:“18世纪末叶,欧洲人对中国的钦佩开始消逝……欧洲人开始对中国的自然资源比对中国的文化更感兴趣。”欧洲人对中国的态度发生转变的根本原因是

| A.新航路的开辟 | B.欧洲国家的殖民扩张 |

| C.工业革命的开展 | D.对中国文化的认识加深 |

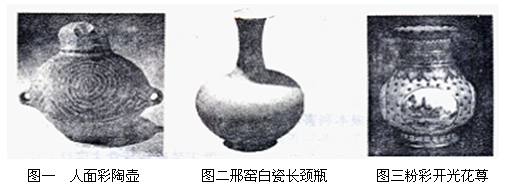

下列是古代某收藏家的三幅典型藏品。

请判断这位收藏家可能生活的时代()

| A.唐朝 | B.元朝 | C.明朝 | D.清朝 |

小农经济的基本特征是 ()

①个体小农业和家庭手工业相结合

②生产的目的主要是满足自家生活所需和交纳赋税

③生产工具和生活用品全部自已生产

④是一种自给自足的自然经济

| A.①③④ | B.②③④ | C.①②④ | D.①②③ |

中国古代农耕方式演变的趋势是()

| A.刀耕火种---------石器锄耕--------铁犁牛耕 |

| B.石器锄耕---------刀耕火种--------铁犁牛耕 |

| C.铁犁牛耕---------刀耕火种---------石器锄耕 |

| D.石器锄耕--------铁犁牛耕---------刀耕火种 |

胡适原名胡嗣糜,后来取“物竞天择,适者生存”中的“适”字,将名字改为胡适。表明胡适接受了()

| A.进化论 | B.人文主义 | C.理性主义 | D.马克思主义 |

之所以说新时期党的基础路线的思想是在十一届三中全会上形成的,主要这次会议提出了

①社会主义初级阶级理论

②把党的工作重心转移到经济建设上来

③实现现代化的“三步走”战略

④实行改革开放的政策()

| A.②③ | B.②④ | C.①② | D.①③ |