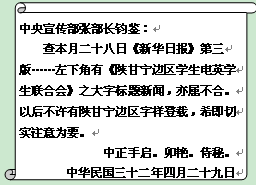

右图所示为蒋介石的一封信件,来源于国民政府军委会战时新闻检查局档案。可见,当时

| A.蒋介石反对抗日民族统一战线 | B.蒋介石主张攘外必先安内政策 |

| C.国共第二次合作破裂,内战开始 | D.国共两党既相互合作又舆论斗争 |

下图是镌刻在人民英雄纪念碑底座上的一幅浮雕,这幅浮雕反映的历史事件在人民军队的发展史上最重要的作用是( )

| A.打响了武装反抗国民党的第一枪 |

| B.中国共产党独立领导中国革命的开端 |

| C.中国共产党创建人民军队的开端 |

| D.揭开了“工农武装割据”的序幕 |

二战后,美国驻苏联代办凯南认为:资本主义与社会主义是水火不相容的,美国必须把苏联看成是政治上的敌手。美国若拥有足够的武力并准备使用它,那就用不着真正动武,便可遏制住苏联,迫使它退却。他声称必须用消除非共产主义世界中存在的大片软弱地区的方法,来遏制苏联。这一观点的依据不包括

| A.美国要推广其价值观 | B.美国世界霸权地位确立 |

| C.苏联能够与美国抗衡 | D.西欧传统强国普遍衰落 |

一位学者认为:“从一定意义上可以说,如果没有中国同美国的关系正常化,也就没有70年代末中国开始实行的‘对外开放’政策以及中国对外经济关系的蓬勃发展。”其含义是指中美关系正常化

| A.为中国经济社会发展提供了良好的环境 |

| B.标志着美国对中国封锁政策的彻底失败 |

| C.促使西方许多国家同中国建立外交关系 |

| D.使中华人民共和国的国际地位大大提高 |

1982年3月26日,中国外交部发表了一个只有三句话的声明:“我们注意到了3月24日苏联勃列日涅夫主席在塔什干发表的关于中苏关系的讲话。我们坚决拒绝讲话中对中国的攻击。在中苏两国关系和国际事务中,我们重视的是苏联的实际行动。”从中可以提炼的中苏关系发展的最重要的信息是

| A.对抗了30多年的中苏关系,有可能发生变化 |

| B.中国外交的重点由意识形态转向国家利益方面 |

| C.中苏关系依然紧张,坚决拒绝苏联对华的攻击 |

| D.中国的外交政策,将进行重大的战略方向调整 |

北平部分国民党员于1931年9月19日致电国民党中央,提出“请息内争,共抗外敌”;11月4日,北平大学教授也提出“立泯派系之见,共赴国难”。这说明

| A.国难当头使民族矛盾激化 | B.国民党内部发生了分化 |

| C.中共统一战线政策被接受 | D.国共内战受到一定遏制 |