某小组同学用下图所示的装置进行了两组兴趣实验(a、b管的体积相等,夹持装置已略去)。

【资料】(1)白磷的着火点为40℃,红磷的着火点为240℃

(2)2NaOH + MgCl2 = Mg(OH)2↓ + 2NaCl

(1)如图1所示进行实验。关闭K,向烧杯中注入一定量的90℃的热水至图中虚线处。一段时间后,观察到a管中的现象是 。其中发生反应的化学方程式是 。对比a、b管中的实验现象,可得出燃烧的条件是 。

(2)如图2所示进行实验。关闭K,分别用排水集气法收集 体积的氢气于两管中。再将镁条和大理石分别置于a、b管口内,向烧杯内逐滴加入浓盐酸,a、b管内均有气泡产生,其中a管反应的化学方程式是 。待两管内液体恰好全部排出后,向烧杯中加入过量的浓氢氧化钠溶液,溶液变浑浊。一段时间后,打开K,此时观察到a、b管中的现象是 。

体积的氢气于两管中。再将镁条和大理石分别置于a、b管口内,向烧杯内逐滴加入浓盐酸,a、b管内均有气泡产生,其中a管反应的化学方程式是 。待两管内液体恰好全部排出后,向烧杯中加入过量的浓氢氧化钠溶液,溶液变浑浊。一段时间后,打开K,此时观察到a、b管中的现象是 。

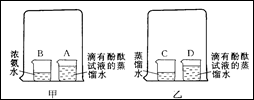

某兴趣小组利用氨水能使酚酞试液变红的原理,设计如下实验以探究微粒的运动。请回答实验中的有关问题。

(1)实验I:在盛有少量蒸馏水的小烧杯中滴入2滴~3滴酚酞试液,再向其中滴加浓氨水。由实验I得出的结论有

(2)实验Ⅱ(如上图中甲所示):烧杯A中的现象是;产生这一现象的原因是。

(3)为使实验结论准确可靠,该兴趣小组设计实验Ⅲ(如上图中乙所示)作为对比实验。你认为有无必要,理由是。

同学们已经学习了有关金属的一些知识,对金属的活动性顺序也有 了一定的认识。请运用所学知识参与以下探究并回答相关问题:

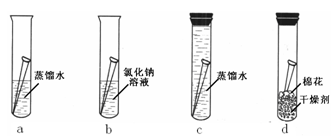

【 实验一】将4枚洁净无锈的铁钉分别放入图12中 a、b、c、d 4支试管中。

上述实验中,____________试管中的铁钉最易生锈。设计如图d实验的目的是________

________________________________________。铁生锈的主要原因是铁与、

等物质发生了复杂的化学反应。

【 实验二】为了探究Fe、Cu、Al三种金属的活动性顺序,小宁同学做了图13所示的实验.

(1)实验时,为了除去铝和铁表面的氧化物或污物,在插入溶液前应将。

(2)实验时观察到的主要现象是。得出的结论是______________________________。写出其中一种金属与硫酸铜溶液反应的化学方程式。

(3)小成同学认为小宁同学设计的实验不能达到实验目的,原因是

,因此另设计一个实验,才能得出正确的结论。请你设计一个实验并完成下表:

| 操作 |

现象 |

结论 |

| 三种金属活动性由强到弱的顺序是:Al 、Fe、Cu |

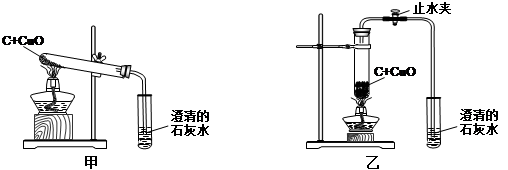

某化学兴趣小组按照课本实验方法(如下图),做木炭与氧化铜反应的实验时,发现很难观察到紫红色铜的生成,却往往有暗红色固体出现。他们决定对这个实验进行探究和改进。

【提出问题】暗红色的固体是什么?如何选择合适条件,使木炭还原氧化铜的实验现象更明显?

【查阅资料】铜有+1和+2两种化合价,通常情况下,氧的化合价为-2,碳的化合价为+4或-4。

【猜想与假设】

(1)同学们认为这种暗红色固体可能是一种化合物,并猜测它的化学式为。

(2)同学们还认为,通过改变反应物的状态、质量比,以及反应装置,可以使该实验现象更加明显,减少出现暗红色固体的情况。

【分析与交流】

(1)小吴建议用超细炭粉与氧化铜粉末进行实验。你认为这样建议的原理是;

反应的化学方程式为:。

(2)小周建议用图乙装置替代甲装置。与甲相比较,乙装置中将试管直立放置的作用是

。

【实验与结论】

同学们决定按改进后的方案进行实验,他们在检验了乙装置的后,往试管中加入已干燥的药品并开始加热,当看到澄清的石灰水刚出现浑浊时,(填“可以”或“不能”)确定氧化铜和炭粉已经开始反应。

不久,即可看到试管底部变红热,停止加热后,仍能看到红热现象,并沿试管底部自下而上蔓延,这个现象说明该反应是(填“吸”或“放”)热反应。

待产物冷却后,同学们终于找到了期待已久的紫红色铜珠,实验获得了圆满成功。

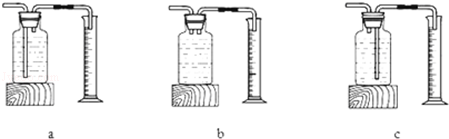

某兴趣小组同学对实验室制取氧气的条件进行如下探究实验.

(1)为探究催化剂的种类对氯酸钾分解速度的影响,甲设计以下对比试验:

I.将3.0gKClO3与1.0gMnO2均匀混合加热

II.将xgKClO3与1.0gCuO均匀混合加热

在相同温度下,比较两组实验产生O2的快慢.

①II中x的值为 .

②若要证明CuO能作为KClO3分解的催化剂,则还要证明在化学反应前后CuO的 和 都不改变.

(2)乙探究了影响双氧水分解速度的某种因素,实验数据记录如表:

| 双氧水的质量 |

双氧水的浓度 |

MnO2的质量 |

相同时间内产生O2的体积 |

| I |

50.0g |

1% |

0.1g |

9mL |

| II |

50.0g |

2% |

0.1g |

16mL |

| III |

50.0g |

4% |

0.1g |

31mL |

①若用上述装置测生成氧气的体积,则用图 (填“a”“b”或“c”)

②实验结论:在相同条件下, ,双氧水分解得快.

在化学实验室里,酒精是最常用到的一种燃料,其化学式是C2H6O。小明为了证明酒精中含有碳、氢元素,设计并完成如下实验方案。请你帮他完成下面的实验报告。

【实验目的】:证明酒精中含有碳、氢元素。

【实验用品】:酒精灯、火柴、洁净干燥的小烧杯、澄清石灰水

【实验过程及结论】

| 实验步骤 |

实验现象 |

实验结论 |

步骤一:点燃酒精灯,将洁净干燥的小烧杯罩在火焰上方 |

烧杯内壁 有生成; |

证明酒精中含有元素 |

步骤二:迅速取下烧杯,并加入少量,振荡; |

证明酒精中含有碳元素 |