读我国某地区农业资源利用评价表(单位:%),完成题。

| 评价类别 |

农作物A |

农作物B |

农作物C |

|

| 满足 程度 |

热量满足率 |

22 |

22 |

16 |

| 水分满足率 |

79 |

84 |

84 |

|

| 土壤养分满足率 |

84 |

84 |

84 |

|

| 社会经济因素满足率 |

76 |

29 |

42 |

|

| 资源 利用 率 |

光合潜力利用率 |

11.3 |

4.4 |

4.5 |

| 光温潜力利用率 |

51.0 |

20.2 |

29.0 |

|

| 气候潜力利用率 |

64.2 |

24.1 |

34.7 |

|

| 气候—土壤潜力利用率 |

76.4 |

28.7 |

41.4 |

该地区农业生产的最主要优势条件是( )

| A.气温 | B.降水 | C.土壤 | D.社会经济因素 |

该地区最适合发展的农作物是( )

| A.农作物A | B.农作物B | C.农作物C | D.农作物B和C |

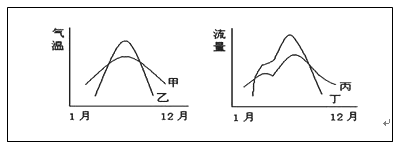

下图反映围湖造田对湿地破坏后的气温曲线、流量曲线分别是()

| A.甲和丙 | B.乙和丁 | C.甲和丁 | D.乙和丙 |

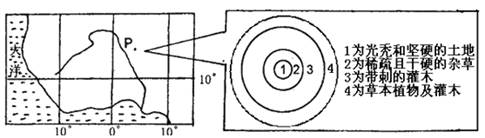

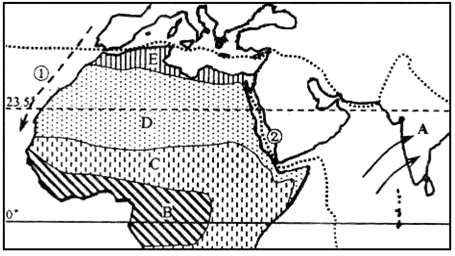

读下图世界某地区略图,回答下列各题。

该图所示地区的自然景观呈明显的()

| A.从沿海向内陆更替的地域分异规律 |

| B.由赤道到两极更替的地域分异规律 |

| C.从山麓到山顶更替的地域分异规律 |

| D.没有明显的地带性分布规律 |

某生态学家到该地区进行生态考察,发现P地及其周边植被景观分布如上图所示,该景观的产生原因是()

| A.降水由P点向四周增多 | B.地下水位由P点向四周降低 |

| C.过度灌溉 | D.过度放牧 |

阅读下列材料,回答问题。

材料一天津附近海平面在正常情况和上升情况下的潮位高程表

| 正常海平面状态 |

当海平面上升状态 |

||

| 上升0.3米时 |

上升1米时 |

||

| 高潮位的高程(米) |

2.2 |

2.5 |

3.2 |

| 风暴潮位的高程(米) |

2.9 |

3.2 |

3.9 |

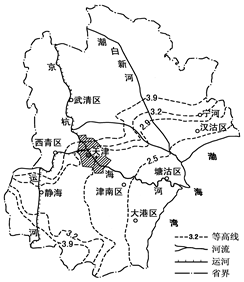

材料二天津市部分地区示意图

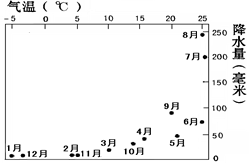

材料三天津市气候资料图

(1)当海平面上升0.3米时,在不加防护的情况下,高潮位时,天津市的部分城区如、等将会被淹没。

(2)天津市为避免因海平面上升造成土地面积减少的危害,效果最好的措施是。

(3)目前引起海平面上升的主要原因是什么?

(4)据资料三分析,天津市可能引发的气象灾害的是、,解决上述气象灾害可采取的主要措施有。

下图为世界某区域图,读图回答下列问题。

………板块边界风向 洋流

洋流

(1)①洋流按性质分属于,对沿岸地区的气候起作用。

(2)②海域地处板块和板块的交界处。

(3)A地位于五带中的 带,此时太阳直射点位于 (南或北)半球,A地盛行风向是 ,其成因是 。

(4)E地的气候类型为,其形成原因是

。

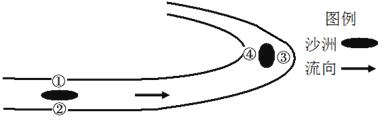

读我国南方地区某河段示意图,回答下列问题。

①②③④为河流通道,据图分析,该河段的主航道位于

| A.①③ | B.②④ | C.②③ | D.①④ |

该河流量最大的季节与其河水主要补给来源的组合正确的是

| A.春季——季节性积雪融水 | B.夏季——大气降水 |

| C.秋季——地下水 | D.冬季——冰川融水 |