中国自古以来就是一个统一的多民族国家,追求国家统一、主权完整的国家利益一向是政治人物孜孜以求的历史作为。观察下列人物图片,回答问题。

(1)如果将图示的四位政治人物归为一类,则其归类的依据最有可能是什么?

(2)结合选修和必修课程的有关内容,分别概述以上类别(或视角)下,四位历史人物所做的历史贡献。

(3)请用一个短语分别给上述四位历史人物一个恰当的称谓。(不得与第二题的答案重复)

美国学者费正清认为:了解中国,必须观察它的传统与变革。阅读材料,回答问题。

角度一渐变之中国

封建社会的长期性,并不意味着中国社会停滞,社会总还是在变化的。这种变化,因为微小,仅以前后相接的两个朝代而论可能不太明显,但隔开几个朝代加以比较,是能够看得出来的,可以说:代代相承,变化微渐。但是,在明清时期,中国社会一度出现过比较明显的转变迹象。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(1)结合所学知识,说明明清时期出现的“比较明显的转变迹象”,并分析这一时期“明显的转变”未能促成中国社会转型的原因。

角度二亟变之中国

甲午战后,列强对中国的侵凌,空前凶猛,中国的反应亦随之激烈。反应有两种类型,动机虽均为自救,而所循途径则大相径庭。一为外察大势,内求诸己,认为必须大事变革,与人并驾齐驱,结果形成政治改制运动;一为昧视时代,仍要返回中国中心之世,与外界绝缘,结果演为暴力反洋运动。

——郭廷以《近代中国史纲》

(2)据材料并结合所学知识,归纳导致甲午战后中国出现“亟变”的因素。材料中所谓的“政治改制运动”、“暴力反洋运动”各是指什么运动?

角度三巨变之中国

1949年以来,中国努力推进现代化的蓝图,是先建设社会主义并进而实现共产主义。它始终是决策的指南。……经过苏联的斯大林主义、1956年后中国的乌托邦主义和1977年中共十一大之后邓小平推行的务实主义的探索,现在已经有人在议论,认为中国将可能成为当代实现现代化的一个样板。邓并不放弃社会主义作为最终目标,但对大量的市场经济的做法予以放行。他说,新的体制是“计划经济和市场经济”的“结合”。

——摘编自[美]吉尔伯特·罗兹曼《中国的现代化》

(3)根据材料,指出邓小平时代中国的巨变是在什么基本前提下发生的,并说明邓小平“务实主义”的突出表现。

(4)谈谈上述材料对于我们今天的社会主义建设有哪些启发?

根据材料并结合所学知识回答问题。

材料一 中国从西周就开始了权力监督的制度建设。秦汉时期已有大量相关法规,如关于官吏任用与铨选的《置吏律》、关于官吏调任与监察的《效律》和考核官吏为政情况的《上计律》等。唐朝时出现了中国历史上第一部专门的行政法典——《唐六典》,首次以法典的形式为行政监督提供了完备的法律根据。在此基础上,宋朝不仅大量充实各项监察法规,诸多行政制度也体现了权力监督理念,如在人事任用上通过了“避亲法”、“避嫌法”等回避制度约束官员权力。明清两朝也制定了专门的行政法典和比较完善的监察法,对监察考课机关的职掌权限、官员的条件及责任义务等做出详细的规定。(据白钢《中国政治制度史》)

材料二宋英宗欲擢王畴为枢密副使,封驳官钱公辅认为王畴“素望浅”,不宜擢升。英宗不仅不采纳其意见,反而贬钱公辅为滁州团练使。(据贾玉英《中国古代监察制度发展史》)

(1)根据材料一概括古代中国权力监督的突出特点。

(2)根据材料一、二分析古代中国权力监督的作用与局限。

阅读材料,回答问题

材料一南宋读书人:王安石趋利而不知义,尽黜先儒之说,聚敛害民,剥民兴利。

材料二现代学者:王安石运用行政权力量排斥一般兼并而自为兼并,扩大了国家赢利性经营规模,官营经济体系由此发达,民间工商业经济发展受到抑制。通过这一次强化专制集权,一个本来已经有可能走向开放和民主的社会体制,又逆转回去了。

————摘编自马立诚《历史的拐点》

(1)材料中南宋学者和现代学者对王安石变法进行批评的出发点和实质有什么不同?

(2)南宋学者和现代学者对王安石批评角度不同的原因是什么?,从中我们能得到什么启示?

.阅读下列材料:

材料一 炀帝忌刻,法令尤峻,人不堪命,遂至于亡。……及太宗即位,又命长孙无忌、房玄龄与学士法官,更加厘改。……玄龄等遂与法司定律五百条,分为十二卷,……又定令一千五百九十条,为三十卷。贞观十一年正月,颁下之。

凡削烦去蠧,变重为轻者,不可胜纪。……议绞刑之属五十条,免死罪,断其右趾,应死者多蒙全活。……自是比古死刑,殆除其半。

——《旧唐书》

材料二 赏当其劳,无功者自退;罚当其罪,为恶者戒惧。故知赏罚不可轻行。

深恶官吏贪浊,有枉法受财者,必无赦免。在京流外有犯赃者,皆遣执奏,随其所犯,置以重法。

——《唐律》

材料三 贞观五年,张蕴古为大理丞。相州人李好德素有风疾,言涉妖妄,诏令鞠其狱。蕴古言:“好德癫病有征,法不当坐。”太宗许将宽宥。蕴古密报其旨,仍引与博戏。治书侍御史权万纪劾奏之。太宗大怒,令斩于东市。既而悔之……因诏曰:“凡有死刑,虽令即决,皆须五覆奏。”五覆奏,自蕴古始也。又曰:“守文定罪,或恐有冤。自今以后,门下省覆,有据法令合死而情可矜者,宜录奏闻。”

——《贞观政要》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,分析唐太宗制定法律的原因和目的。与隋律相比,唐律体现了什么特点?

(2)据材料二,唐太宗制定的法律体现了他怎样的治国思想?

(3)与材料一、二相比,材料三反映了怎样的现象?“既而悔之”又体现了唐太宗怎样的个人品质?

(4)综合以上材料,指出贞观之治的出现与哪些因素有关。 (4分)

阅读下列材料,回答问题:

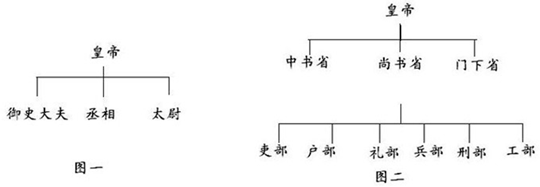

材料一

材料二

(明太祖)罢丞相不设,析中书省之政归六部,以尚书任天下事,侍郎贰(副)之,而殿阁大学士只备顾问。

——《明史·职官志》

材料三

军机处机构简单,有官无吏,办公场所只是几间值班用的平房。军机大臣品级不高,但都由钦定。他们每日接受皇帝召见,跪受笔录,军国大事均由皇帝一人裁决。各种诏令由军机大臣按皇帝的意旨拟写成文,经皇帝审批后,传达给中央各部和地方官员执行。

——人教版《历史》必修一

请回答:

(1)据材料一指出,图一所示的中央政权组织创立于哪一朝代?图二所示的唐朝中央官制在历史上被称作什么制度?

(2)据材料二指出,明太祖为加强皇权采取的措施。

(3)军机处设置于清朝哪一皇帝时期?据材料三归纳军机处的主要职能。