阅读相关材料,回答下列问题。

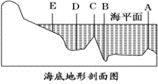

材料1:某海域海底地形剖面图(图1)。

图1

材料2:读亚洲大陆沿30°N的地形剖面图

图2

材料3: 2005年4月2日,我国远洋科学考察船“大洋一号”从青岛港徐徐起航,开始执行我国首次环球大洋科学考察任务。根据计划,“大洋一号”科学考察船将东出太平洋,途经巴拿马运河、好望角、马六甲海峡,横跨太平洋、大西洋和印度洋,此间将分别在6个作业区进行作业,历时约300天,2006年1月22日上午,完成历史使命的“大洋一号”科考船缓缓驶入青岛港。

材料4: “大洋一号”环球示意图

(1)图1中字母A、B、C、D、E代表不同的海底地形,其中B是 ,E是 (2分)

(2)图2中C是 为世界陆地海拔最高点, C形成的原因是 。

(3)图2中B、D两地纬度相当,但气候差异明显,请说出两地气候特征及其成因。

(4)“大洋一号”科考船穿越的大洋中完全处在东半球的是 洋。

(5)“大洋一号”环球过程中穿越的大洲分界线有( )

A.1处 B.2处 C.3处 D.4处

(6)“大洋一号”环球过程中穿越的板块有( )

A.1个 B.3个 C.5个 D.6个

(7)2005年11月23日,“大洋一号”驶离开普敦向印度洋进发,当时开普敦的气候特征为______,该种气候类型形成的原因为___ ______,科考人员在当地看到的植被类型为________。

七月份,被亚洲低压切断的气压带是

| A.赤道低气压带 |

| B.副热带高气压带 |

| C.副极地低气压带 |

| D.极地高气压带 |

关于气压带的叙述正确的是

| A.副热带高压是热力原因形成的暖高压 |

| B.副极地低压是动力原因形成的暖低压 |

| C.极地高压是热力原因形成的冷高压 |

| D.赤道低压是动力原因形成的暖低压 |

读图,判断正确的说法是

| A.图中①至④点的气压:①<②<③<④ |

| B.甲地气压高于乙地 |

| C.甲地温度高于乙地 |

| D.气流由甲地流向乙地 |

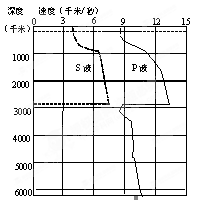

读“地震波速度与地球内部构造图”,回答10-11题:

关于地震波的叙述,正确的是:

| A.P波是横波,S波是纵波 |

| B.P波和S波传播速度都随所通过物质的性质而变化 |

| C.P波和S波传播速度在莫霍界面明显变慢 |

| D.P波只能通过固体,而S波则能通过固、液、气三态物质 |

地震波的纵波和横波在地球内部传播速度变化最大处是:

| A.莫霍界面 |

| B.地下1000千米处 |

| C.古登堡界面 |

| D.地下5000千米处 |

读图2“地球公转示意图”,回答8-9题。

地球公转到轨道的a点时,下列叙述正确的是

| A.日期为12月22日 |

| B.太阳直射点向北移 |

| C.北半球太阳高度角达一年中最小值 |

| D.广州白昼比北京短 |

当地球在公转轨道上运行到b点时,下列现象可信的是

| A.地中海沿岸进入少雨期 |

| B.我国东部广大地区盛行东北季风 |

| C.南极圈及其以内出现极夜现象 |

| D.公转速度最快 |