科学家在巴丹吉林沙漠西部发现了一处面积约100多平方千米,形状特殊的花岗岩地貌类型,该处花岗岩岩体表面千疮百孔,形如蜂巢。“蜂巢”组合在一起,如流云翻浪、似百兽飞禽。伟硕岩体已被淘蚀得薄如蛋壳。据分析,此处的花岗岩形成距今不到1亿年,在花岗岩体的外围出露的是距今5亿至4亿年的沉积岩地层。据此回答题。造成这种“蜂巢”地貌的主要地质作用是( )

| A.岩浆活动 | B.风力沉积 | C.风力侵蚀 | D.流水侵蚀 |

下列地貌与材料所述的“蜂巢”形成作用相同的是( )

| A.沙丘 | B.火山锥 | C.冲积扇 | D.风蚀洼地 |

关于此处花岗岩与沉积岩的关系的说法,正确的是( )

| A.花岗岩先形成,沉积岩后形成;然后外力作用进行长期侵蚀 |

| B.沉积岩先形成,花岗岩后形成;然后外力作用进行长期侵蚀 |

| C.沉积岩与花岗岩同时形成;然后外力作用进行长期侵蚀 |

| D.根据材料,无法判断 |

东非大裂谷宽约几十至200公里,深达1000至2000米,是世界上最大的裂谷带。读图完成下题。

对图中所呈现岩石的说法,正确的是()

| A.经历了地壳的抬升运动 |

| B.受到了明显的水平挤压作用 |

| C.岩石中不会有化石 |

| D.岩石是由岩浆冷凝形成的 |

下列四幅图中,能反映东非大裂谷地质构造的是()

图为“我国部分地区2012年11月21日至2013年1月3日平均气温距平(℃)分布”图,距平是指某时期气温与该地多年平均气温的差值。读图完成下题。

下列叙述正确的是()

| A.P数值低于-6℃ |

| B.Q数值介于0℃~2℃之间 |

| C.南北最大温差为6℃ |

| D.此时段最低气温位于M地 |

此时段,可能发生的是()

| A.内蒙古中东部遭受雪灾 |

| B.渤海结冰范围较常年明显减小 |

| C.长江下游河段出现冰冻 |

| D.大部分地区出现暖冬现象 |

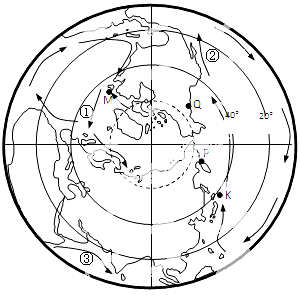

图是“以极点为中心的半球图”,箭头表示洋流的流向。读图完成下题。

下列叙述正确的是()

| A.①洋流常年受东北信风吹拂 |

| B.②是逆时针洋流系统的组成部分 |

| C.此时北半球为冬季 |

| D.③洋流是西南季风吹拂形成的 |

有关洋流对地理环境的影响,叙述正确的是()

| A.Q地因受寒流影响,冬季气温较低 |

| B.P地因受暖流影响,冬季气温较高 |

| C.M海域多海雾,对航运造成不利影响 |

| D.K海域的渔场是由于上升流而形成 |

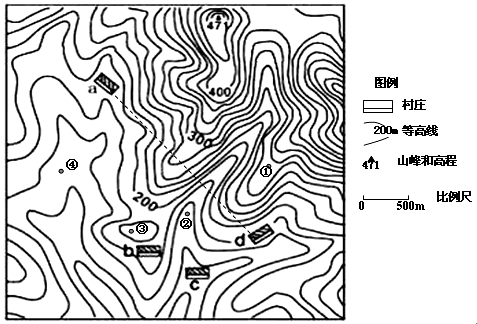

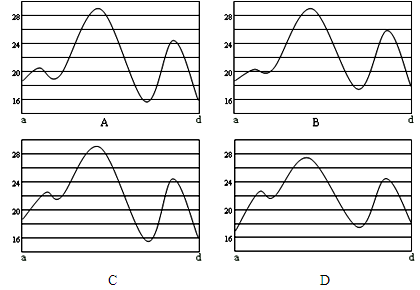

某地理学习小组对我国江南某区域进行野外考察,读图完成下题。

学习小组绘制的由a到d四幅地形剖面图,正确的是()

当地政府计划将上图中a、b、c、d四处居民点集中到一处。从方便生活,利于后续发展角度考虑,最合适的地点是()

| A.① | B.② | C.③ | D.④ |

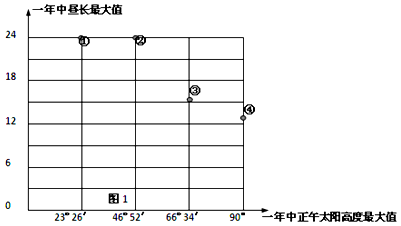

读四地一年中正午太阳高度最大值及昼长最大值图,完成下题。

图中四地按纬度由高到低排列正确的是()

| A.①②③④ | B.④③②① |

| C.①②④③ | D.③④①② |

对于四地描述,正确的是()

| A.①地自然植被可能为苔原 |

| B.④地可能位于赤道 |

| C.③地可能受到东北信风控制 |

| D.②地可能受到副极地低气压控制 |