苏联的社会主义建设既取得了巨大成功,又留下了一些值得后人深思的教训。

材料一 斯大林说:“不是发展任何一种工业都算作工业化,工业化的中心、工业化的基础,就是发展重工业。”

材料二 在“斯大林模式”下,苏联经济就像是一个“跛脚巨人”。

材料三 苏联人民排队购买食品

材料四 2005年10月,在全国政协十届常委会第十一次会议上,国务院总理温家宝指出,制定和实施“十一五”规划,要不断提高全国人民的生活水平。

(1)结合材料和所学知识,说说苏联实现工业化的过程和重点。

(2)根据材料二,这是指“斯大林模式”下苏联经济存在什么弊端?

(3)根据材料三,说说这种弊端造成什么影响?

(4)综合上述材料,谈谈你对社会主义经济建设根本目的的认识。

有学者认为,近代兴起的留学热潮终于使步履维艰的中国找到了走向世界的拐杖;也有学者认为,留学教育的兴起,反映了中国人对自己传统文化与西方文化之间巨大差距的逐步认识。阅读以下材料,回答问题。

材料一

1896年,我国向日本派遣了首批13名留日学生。之后,在很短的时间内,留日教育达到了高潮。不仅各地官府竞相派送,且民间自费者也接踵前往,既有豪富贵胄,更多的是一般平民子弟。据统计,到1902年,留日学生增至500余人,1903年为1300余人,到1906年则达到8000多人。

——摘自黄新宪《中国留学教育的历史反思》

材料二

1919年至1920年间,先后有20批约1600名勤工俭学生到达法国,他们来自全国18个省;从学历上看,大多是中学生,一部分还是大、小学生;从出国前所从事的职业看,工农商学界都有,且年龄间的跨度很大。1922年,赴欧洲勤工俭学的18名代表在巴黎郊区举行会议,成立了“旅欧中国少年共产党”,选举周恩来等为领导人。邓小平也加入了这个组织。

——摘自黄新宪《中国留学教育的历史反思》

材料三

20世纪初年,大规模的剪辫易服运动在留学界展开。1905年同盟会在东京成立后,留日学生中的爱国青年、革命分子纷纷剪去长辫,剪辫一时成了革命者的象征。辛亥革命以后,一般国民都起来剪辫易服,人们恢复了穿衣的自由。在婚姻方面,留学生一改中国传统的婚俗“父母之命,媒妁之言”,开始自由择偶,在中国首开风气。

——摘自王奇生《中国留学生的历史轨迹》

(1)根据材料一并结合所学,简要分析这一时期留日教育产生发展的主要原因。

(2)根据材料二,概括这一时期留学教育的特点。用一句话概括这时期的留学教育对中国革命的贡献。

(3)根据材料三,指出留学教育促使社会方活方面引发的新变化。结合上述所有材料,分析近代留学教育对中国近代社会发展的影响。

近代中国民权思想的发展极大地促进了中国的近代化。学者们对此进行了深入研究。请你对下述问题发表自己的见解。

材料一

“一变古今管家之局,而人心翕然,可不谓公乎!议事听讼、选官举能。皆自下始,众可可之,众否否之,众好好之,众恶恶之,三占从二,舍独恂同。即在下预议之人,亦先由公举,可不谓周乎?”

——魏源:《外大西洋墨利加洲总叙》

材料二

“西方之言日:人人有自主之权。何谓自主之权?各尽其所当为之事,各得其所应有之利,公莫大焉,如此则天下平矣。……权也者,兼事与利言之也。使以一人能任天下之所当为之事,则即以一人独享天下人所当得之利,君子不以为泰也。……地者积人而成,国者积权而立,故全权之国强,缺权之国殃,无权之国亡。”

——梁启超《梁启超选集》

材料三

“中国古昔有唐虞之揖让,汤武之革命,其垂为学说者,有所谓‘天视自我民视,天听自我民听’;有所谓‘闻诛一夫纣,未闻弑君’;有所谓‘民为贵,君为轻’。此不可谓无民权思想矣。然有其思想而无其制度,故以民立国之制,不可不取资于欧美。欧美诸国有实行民主立宪者,有行君主立宪者,其在民主立宪无论矣;即在君主立宪,亦为民权涨进君权退缩之结果,不过君主之遗迹犹未铲绝耳。

——孙中山《中国革命史》

(1)根据材料一,分析魏源对墨利加洲民主制度的认识。

(2)根据材料二,概括梁启超关于民权思想的主要观点及影响。

(3)根据材料三,概括指出孙中山民权思想的来源;并结合所学知识,简要概述孙中山是如何来实践这一思想的。

美国历史学家墨菲认为,宋朝是一个前所未见的发展、创新和文化繁盛的时期。阅读材料,回答问题。

材料一

宋朝经济的大发展,特别是商业方面的发展,或许可以恰当地称之为中国的“商业革

命”。……中国首次出现了聚集了大量人口的商业大都市,与以前不同的是这些都市是商业中心而非政治中心。

——费正清(美国)《中国:传统与变迁》

材料二

中国科学技术发展到宋朝,已呈现巅峰状态,在许多方面实际已经超过了18世纪中叶工业革命前的英国或欧洲的水平。其中的三项——印刷术、指南针、火药,在宋朝有了划时代的突破。

——樊树志《国史十六讲》

材料三

宇宙之间,一理而已。天得之而为天,地得之而为地,而凡生于天地之间者,又各得之以为性;其张之为三纲,其纪之为五常,盖皆此理之流行,无所适而不在。

——《朱子文集》卷七

(1)根据材料一并结合所学,概括宋朝“商业革命”出现的主要表现。

(2)根据材料二并结合所学,说明印刷术、指南针、火药在宋朝有了划时代突破的表现。并分别概括其对世界文明发展的历史意义。

(3)宋代儒学发展到了一个新的高峰。依据材料三,说明宋代儒学发展的新特点。

阅读下列材料,回答问题:

材料一 1949年10月3日,美国国务院发言人表示,美国政府继续承认国民党政府,拒绝承认中华人民共和国。美国副国务卿韦伯、国务卿艾奇逊先后在记者招待会上表示,因为中华人民共和国政府没有作出“接受国际义务”的诺言,美国政府暂时不能决定承认中华人民共和国。……(对于二战后的时局)保罗·肯尼迪在《大国的兴衰》中说:“一个国家,不在美国领导的阵营内,便在苏联的阵营内,任何中间道路的幻想都是不明智的。”美苏对抗的格局使中国没有中间道路可以选择。

——谢益显《中国当代外交史》

材料二 1969年,毛(中国)的外交政策走到了一个转折点。毛给当时的四位解放军大元帅(陈毅、聂荣臻、徐向前、叶剑英)布置了一个“家庭作业”——分析当前的国际局势和中国的战略选择。四大元帅引用了《三国演义》中(一本当时的禁书,但他们肯定毛熟读过“三分天下”)的典故,建议与当时的头号敌人美国打开关系。……在中国与美国和苏联两个超级大国的冲突中,毛和他的最高同僚们用围棋的概念化解了战略包围的威胁。

——基辛格《论中国》

请回答:

(1)据材料一,指出美国不承认新中国的借口。结合所学知识指出当时中国的外交选择,分析影响此时两国关系的主要因素。(6分)

(2)据材料二,指出中国欲与美国“打开关系”的战略意图。结合所学知识,概述20世纪70年代初中美两国“打开关系”的史实。 (4分)

阅读下列材料,完成下列各题

材料一 中华民国建立之初,孙中山提出“合汉、满、蒙、回、藏五族国民,合一炉以冶之,成为一大民族”;南京临时政府将象征“五族共和”的五色旗作为国旗;在国家统一基础之上容纳中国各民族的“中华民族”观念初步形成。

1934年,中国共产党在《中国人民对日作战的基本纲领》中提出:“中国人民只有自己起来救自己——中国人民唯一自救和救国的方法,就是大家起来武装驱逐日本帝国主义,就是中华民族武装自己。”此后进一步指出“中国是一个多民族的国家,中华民族是代表中国境内各民族之总称”。于是“中华民族”概念完全明确了。

——摘编自王希恩《全球化中的民族过程》

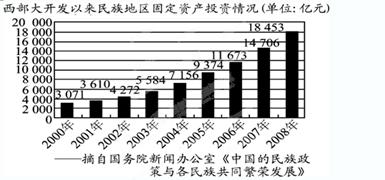

材料二 中国的少数民族公民不仅平等地享有宪法和法律规定的所有公民权利,还依法享有一些特殊的权益保障。……2000年实施西部大开发战略以来,国家把支持少数民族和民族地区加快发展作为西部大开发的首要任务。

——美国作家哈里森·索尔兹伯里

材料三:

概括材料一中关于民族问题的两种主张,结合所学知识分析其进步意义。(4分)

材料二和材料三体现的我国处理民族问题的原则是什么?

通过上述材料所反映我国民族关系的演进趋向,论述其对中国历史进程的重大影响。(4分)