阅读下列材料:(本题13分)

材料1:……是以赏莫如厚而信,使民利之;罚莫如重而必,使民畏之;法莫如一而固,使民知之。故主施赏不迁,行诛无赦,誉辅其赏,毁随其罚,则贤不肖俱尽其力矣。

——《韩非子》

材料2:《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科,孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——董仲舒《春秋繁露》

材料3:凡天下无地而得安宁者,为君也。是以其未得之也,屠毒天下之肝脑,离散天下之子女,以博我一人之产业,曾不惨然,曰我固为子孙创业也。其既得之也,敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐,视为当然,曰此我产业之花息也。然则为天下之大害者,君而已矣!

——黄宗羲《明夷待访录》

请回答:

(1)三位思想家各处于什么时代?(3分)

(2)三则材料反映的政治观点有何不同?分别产生了什么影响?(5分)

(3)材料1、2和材料3有什么本质上的差别?为什么会有这种差别?(5分)

下表是2005年至2006年大陆与台湾之间贸易发展的情况统计表。形成表中现象的主要原因和因素是()

| 年份 |

2005年 |

2006年 |

增长率 |

| 台湾出口大陆 |

757 |

871.1 |

16.60% |

| 大陆出口台湾 |

155 |

207.4 |

25.30% |

| 贸易总额 |

912 |

1078.5 |

18.25% |

①九二共识”的形成

②台胞投资保护法制定

③大陆对台政策的稳定

④海峡两岸政府共同努力

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②③④

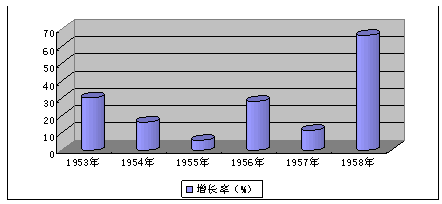

下面是中国某部门编制的1953年至1958年全国工业生产统计数据示意图。以下对这张示意图的解释中,正确的是()

①新中国工业建设突飞猛进

②新中国完整的工业体系形成

③建国初,年工业增长率相差10倍

④工业增长与经济政策关系密切

| A.①②③ | B.②③④ | C.③④ | D.①③④ |

“北伐战争是一场规模空前的反帝反封建的革命战争,虽然中途夭折,但这次战争沉重打击了帝国主义和北洋军阀的统治,产生了深远的影响。”北伐战争“中途夭折”的主要原因是()

| A.帝国主义与北洋军阀联合绞杀 | B.孙中山新三民主义理论未贯彻 |

| C.国民党右派发动了反革命政变 | D.没有组成强大的中国革命联盟 |

现代日本学者井上靖说过:“幕府末期日本学者文化人等,……例如,横井小楠的思想起了革命,倾向开国主义,其契机是读了中国的《海国图志》。”这反映出《海国图志》()

| A.主张倡导发动民主革命 | B.主张推行实质性改革和开放 |

| C.推动了近代日本社会变革 | D.摆脱了文化专制主义的影响 |

某著作记载:我国古代某一时期的一座船厂按城市居民的坊厢编制。将工匠编为四厢,厢分十甲,甲有甲长。厂中还设有四十五名监督工匠服役的“作头”。船匠人身极不自由。船匠普遍兼营农业,有的甚至依靠驾船载运来补贴生计,生活穷困。这部著作记载的史实最早应该出现在()

| A.唐朝 | B.宋代 | C.元朝 | D.明朝 |