现代文阅读

永不贬值的财富

①那是二十多年前的事了。当时我以优异的成绩考入了大学,这在偏远的山村里可是件新鲜事,村里为此专门请电影队来放了场电影,以示祝贺。左邻右舍,张王李赵的婶子、大娘知道我们家穷,也都你家10元、他家8元地往我家送钱,帮我筹学费。望着桌上那一堆零碎的人民币,我被这淳朴的乡情、善良的父老乡亲深深地感动着。

②但令我终身难忘的却是入学前发生的一件事。那天上午,我正在家里收拾行李,准备启程。忽然,听到门外有个苍老的声音喊:“山子他娘在家吗?”母亲听见了,赶忙去开门。门外站着村里那个瞎眼的老婆婆。老人家一生没儿女,相依为命的老伴死后,她大病一场,两眼便失明了。平常只好握着竹竿,摸索着向左邻右舍要地瓜皮子度日。母亲急忙把瞎眼婆婆让进屋里坐下,然后,喊我倒茶。瞎眼婆婆对我母亲讲了一大堆赞扬我有出息的话,把我喊到她身边,用她那枯柴似的手颤巍巍地从灰蓝色的土布兜里掏出一张皱皱巴巴的一元钱,对我说:“山子呀,我这个瞎老婆子也没钱,这两元钱是我用地瓜皮子从小贩手里换来的,2毛钱1斤,我共卖了10斤,你别嫌少,添着买本书吧。”

③怎么,两元钱?瞎婆婆手里分明拿着一元钱呀!望着这一元钱,我和母亲瞬间都明白了。多么奸诈的小商人,他们竞伤天害理地欺骗一个孤苦伶仃的老婆子!要知道,这10斤地瓜皮子,瞎婆婆要风里来、雨里去在黑暗中摸索多少天,奔走多少户哇——“怎么,你嫌少?”瞎婆婆的话打断了我的沉思,母亲含泪示意我快接下,我颤抖着手从瞎婆婆手里接过那山一样沉重的“两元钱”,眼泪已经夺眶而出。

④许多年了,如今瞎婆婆早已到另外一个世界去了,但老人家留给我的那一元钱,我却一直珍藏着。因为在我眼里,它已不再是普通的一元钱了,而是一笔取之不尽、用之不竭、永不贬值的精神财富,它让我在人际关系日益商品化的今天,懂得如何用一颗真诚的爱心去对待身边的每一个人。结合全文说说“永不贬值的财富”有什么含义?

揣摩下列句中划线词语的含义,说说表现了人物怎样的心理状态。

①(瞎婆婆)用她那枯柴似的手颤巍巍地从灰蓝色的土布兜里掏出了一张皱皱巴巴的一元钱。

②我颤抖着手从瞎婆婆手里接过那山一样沉重的“两元钱”,眼泪已经夺眶而出。

在第③段中,“我和母亲瞬间都明白了”什么?

结合实际,谈谈你对文中这笔“永不贬值的财富”的看法。

任正非的传播课

任正非今天接受记者采访,赢得满堂喝彩,有评论称521是任正非日。这次访谈,让世界见证了华为不再只是中国的卓越企业,而是世界级的领袖企业。作为一名传播学者,我不能从政治学、经济学、外交学等领域解读他的谈话,只能从传播学角度谈谈我的思考。

任正非的访谈,其实是给中国与世界上了一堂传播课﹣﹣不仅传达出政治胸襟与商业智慧,而且表现出极高的传播水平。

无论是特朗普的美国利益第一,还是中国网民的“奉陪到底”,爱国,都是这场舆论战的制高点。在这个时节,在中国舆论场,一切对中国产品的冷嘲热讽都不招待见;一切遭受打压或忍辱负重或奋起抗争的企业,都会被视为民族英雄,这非常好理解。

舆论战最重要的,不是打击敌人,而是争取朋友。舆论战的功能,不是消灭敌人,而是分化敌人与孤立敌人。口水是打不垮敌人的,可以直接打垮敌人的东西,在军事上是武器,在经济上是产品。把敌人扩大化,就是帮助敌人扩大力量。

所以,任正非很清楚:“大家要骂就骂美国政客,这件事不关美国企业什么事情。”任正非甚至高调感谢美国公司,宣称美国企业和华为是同呼吸共命运的。这样把美国和美国政客分开,把美国政客和美国企业分开,这就是最大化地孤立敌人与争取朋友。

苹果、谷歌不是我们的敌人,美国公司不是我们的敌人,美国人民更不是我们的敌人。正如日系车不是我们的敌人,日本企业不是我们的敌人,日本军国主义及其鼓吹复活者,才是我们的敌人。

任正非坦诚自己家人现在还在用苹果手机,发挥了意见领袖卓越的引导作用。没有人会怀疑任正非的爱国主义,换了别人,可能就不敢这样说,或者说了也不起什么作用。好的意见领袖一句话,有时候赛过一千篇社论。

商业传播与政治传播不同。可口可乐公司卖产品给消费者之前,绝对不会问你信奉基督教还是伊斯兰教,无论是支持特朗普还是希拉里,你只要付钱它就卖。

任正非把政治和商业分开,把爱国和商品分开。他非常清楚:如果中国人买华为就是爱国,不买就是不爱国,那么欧洲人、美国人买华为怎么解释?我们希不希望全世界都来买华为产品?

华为公司是中国企业,但华为手机是世界产品。只有中国人买华为,不算胜利。让更多的外国人买华为,才对中国公司有益。把产品与爱国脱钩,是传播大智慧。

最受欢迎的英雄形象之一就是“自信得有点谦虚”。过去太多这样的形象,要么太自信﹣﹣自信得狂妄;要么太谦虚﹣﹣谦虚得做作。

任正非一方面非常自信:“美国政客目前的做法低估了我们的力量,华为的5G是绝对不会受影响,在5G技术方面,别人两三年肯定追不上华为。”

另一方面非常清醒:“美国科技深度和广度上还是值得我们学习,很多小公司产品超级尖端,但是在我们的行当上(5G),我们做到了前列,但是整体国家而言,我们和美国比,差距还很大。”

中美贸易战有四个舆论战场:中国舆论场、美国舆论场、中美之间的第三舆论场(中美间舆论场)与国际舆论场。每一个舆论场的功能、目标与策略都是不同的。

像任正非这样的表达:“虽然我们与美国有冲突,但最终还要一起为人类做贡献”,在国际舆论场就比特朗普的格局高,得分多。

对于特朗普来说,他最核心的舆论场是美国舆论场。他最怕的不是中国网民的反美情绪,而是美国人民的选票。他到处在国际舆论场制造美国的敌人,恰恰就是要在美国舆论场激起同仇敌忾。

特朗普推特治国,就说明传播是特朗普的最重要武器。跟美国打贸易战,就不能只在政治、经济与外交领域,专家就不能只是政治学家、经济学家与外交学家。当务之急就是要搞清楚特朗普舆论战的传播策略与舆论方法。用传播的方法对付传播,用舆论的方式对付舆论,有时候不只是事半功倍,甚至是四两拨千斤。

(本文5月22日上午下载于微信公众号,有删改)

【注释】

①新闻背景:5月16日,美国商务部工业与安全局(BIS)宣布将华为列入“实体清单”,禁止美国企业未政府许可向华为供货。5月21日,美国商务部官方网站发布消息称:给华为及其合作伙伴90天的临许可,将封堵令推迟执行3个月,5月21日上年,75岁的华为公可创始人兼总故任正非接受国内媒150分钟的采访,对美国禁令、5G、知识产权等热点话题进行回应。

②“推特”是一种个人社交平台,类似于微信。

(1)在作者的分析中,任正非对媒体的回应包含哪些传播智慧?请简要概括。

(2)阅读新闻要了解立场,请结合文本信息,分析本文的立场。

(3)从这篇文章看,作者的传播水平如何?结合内容分析。

除 法

周锐

一个房间里有一个人和十二只蚊子。

十二只蚊子咬一个人。

12÷1=12

这个人觉得吃不消。

他就又去找一个人到这房间里来。

十二只蚊子咬二个人。它们分成了二队。

12÷2=6

人觉得比原先好受一些了。

但还可以更好受一些。

这二个人又找来第三个人。

12÷3=4

好极了,再找第四个。

12÷4=3

第五个人跑来了。

12÷5=?

大家叫第五个人别进来,因为这样蚊子不好分了。

但第五个人硬要进来。响起“啪啪”声。第五个人打死了二只蚊子。

10÷5=2

OK,这下好分了。

大家正高兴,又听“啪啪”声,第五个人又打死了二只蚊子。

8÷5=?

又不好分了。

大家觉得第五个人老是添麻烦,就齐心合力地把他赶走了。

(选自《百年百篇经典微型小说》)

(1)第五个人被赶走了,他会怎么想?请写出他的内心独白。

(2)对于小说的标题“除法”,你有哪些理解?请简要闻述。

(3)小说中的“蚊子”让你想到上文《鸟笼》中的哪个意象?为什么?

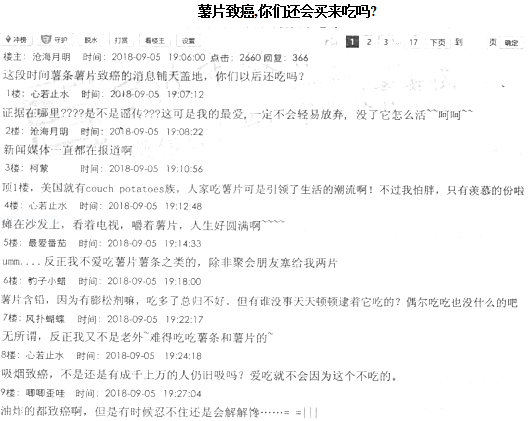

关于薯片的网络阅读

小涛想了解薯片的营养,网络搜索关键词“薯片”后,意外得知薯片易致癌,接着搜索关键词“薯片致癌”,找到了与之相关的一个帖子。他对帖子中提及的“couch potatoes族”很感兴趣。在检索了解了“couch potatoes族”的相关信息后,他十分好奇:帖子中的哪个人最有可能成为其中一员呢?想到自己隔周吃一次薯片的情况,他有点担心,于是发帖求助。以下是小涛网络阅读的内容

材料一

薯片对健康的影响

薯片含油量通常在30%左右,属高油高盐食物。与其他油炸食品一样,长期食用对健康不利。同时,富含淀粉的食品经高温加工处理后可能产生含量不等的丙烯酰胺,有人担心这种物质有致癌风险。农业大学营养专家范志红认为:由于老人的新陈代谢比较缓慢,幼儿的身体尚处于发育之中,解毒能力较差,这两种人长期吃含有丙烯酰胺的油炸食品,毒素不易排出,对健康危害最大。患有高血脂、高血压、心脑血管病以及糖尿病等慢性病的人,必须拒绝炸薯片等香脆食品。

关于丙烯酰胺

淀粉类食品在高温(>120℃)烹调下容易产生丙烯酰胺,这是一种可能致癌物。但其导致人体致癌的机理尚不明确,有待进一步研究。而且并没有发现任何一项研究可以证明:人在正常食用食物的情况下,摄入的丙烯酰胺能够造成癌症。目前世界卫生组织尚未制定丙烯酰胺的限量标准。

材料二

薯片致癌,你们还会买来吃吗?

材料三

薯片是大家再熟悉不过的油炸小零食,那淡淡的咸味伴随着土豆特有的泥土香味,还有嚼在口里”咯吱咯吱”的清脆口感,让许多人爱不释手。美国由此诞生了“couch potatoes族”,他们一边躺在躺椅上看电视,一边嚼着薯片。“沙发土豆(couch potato)”的生活方式早在二十世纪六十年代就开始流行于美国,后来又传遍世界各国,成为致胖的重要因素,严重影响了人们的形象和健康。

材料四

(1)材料二中那个人最有可能成为“couch potatoes族”?请结合材料帮小涛作出判断并解释。

(2)阅读材料四,回答问题。

小涛看了王杰、胡伟、洪广平这三位医生的回复后,认为有一位医生的回复最有针对性,有一位医生的回复不但没有针对性,还别有用意。

小涛为什么会这样认为?结合医生的回复作出推测。

(3)综合材料信息,帮助小涛完成网络阅读收获卡。

网络阅读收获卡

知识收获:薯片是马铃薯(土豆)制成的 的零食。

经验获得:①遇到问题,要选择合适的搜索引擎,精选关键词,还可用网络求助。

②网络上信息混杂,要懂得筛选与甄别。

月下看猫头鹰

[美]珍•尤伦

我跟爸爸出去看猫头鹰,是在一个冬天的晚上。那时候已经三更半夜了,我们一直都没睡觉。外面没有风。那些大树直挺挺地站着,像一座座高大的雕像。月光耀眼,天色很亮。背后远远传来火车的汽笛声,笛音低沉,拉得很长,就像一首歌,听起来好忧伤,好忧伤。

爸爸早把我的毛线帽拉低,盖住我的耳朵。但是隔着帽子,我还是听得到声音。农场里的一只狗,跟着汽笛叫了起来。接着,第二只狗也叫了。火车和狗,齐声歌唱,唱了好一阵子。闹声消失以后,四周静极了,就像在梦里。爸爸,还有我,一直向着树林走去。

我们“沙沙沙沙”地踩着松脆的雪,留下小小的灰色脚印。爸爸在地上拖着长长的影子,我的影子却又短又圆。隔不多久,我就得奔跑几步,才能跟得上爸爸。我那又短又圆的影子,也跟着我跌跌撞撞。但是我没喊累,出去看猫头鹰,就得保持安静,爸爸一直就是这么说的。我盼望跟着爸爸一起去看猫头鹰,已经盼望好久好久了。

我们走到了松林地带。在亮亮的天色里,一棵棵的松树,看起来黑黑的,尖尖的。爸爸举手做了个手势。我立刻收住脚步,在原地等着。爸爸向上看,好像要找天上的星星,又像在查看空中的一张地图。月光使他的脸看起来像是戴上了银色的假面具。他开始呼叫起来:

“呼,胡胡胡胡﹣﹣呼!”学的是大角猫头鹰的叫声

“呼,胡胡胡胡﹣﹣呼!”

他叫了一阵,又叫了一阵。每叫过一次,他就会停一下。我们两个也都竖起耳朵,静静地听一会儿,但是什么也没听到。爸爸耸耸肩膀,我也耸耸肩膀。我并不难过。我的几个哥哥都说过:猫头鹰是有时候出现,有时候不出现的。

我们再往前走。我感觉得出天气的寒冷,就像有人用冰冷的手掌按在我的背上。我的鼻子、我的面颊,里热外冷,冻得发疼。但是我一句抱怨的话也没说。出去看猫头鹰,一定要安静,一定要坚强。

我们走进了树林。那些树影,比我见过的任何东西都要阴暗,遮掩了地上的白雪。蒙在嘴上的围巾,温温湿湿的,毛茸茸地护着我的嘴。深更半夜,会不会有什么东西躲在黑黑的大树背后呢?我问都没问。出去看猫头鹰,一定要勇敢。

我们来到了黑森林中的一片空地。月亮高高挂在天空,月光就像对准着空地的中央照下来。月光下的雪,看起来,比瓷碗里的牛奶还要白。

我喘着粗气。爸爸听见了,做手势叫我别出声。我赶紧用手套捂着围巾,围中捂住我的嘴。我用心地听。爸爸又呼叫了起来:

“呼,胡胡胡胡﹣﹣呼!”

“呼,胡胡胡胡﹣﹣呼!”

我全神贯注地听着、看着,在这冷空气中,听得耳朵发疼,看得双眼蒙上一层雾。爸爸仰起了脸,打算再呼叫一次,但是他还没开口,就有回应的声音穿过树丛,传了过来。

“呼,胡胡胡胡﹣﹣呼!”

爸爸脸上有了笑意,他回应了一声:“呼,胡胡胡胡﹣﹣呼!”

然后,他跟猫头鹰,就像在那儿谈天,谈起了晚餐、树林、月亮和寒冷的天气。我松开了捂住围巾和嘴的手套,开心得想笑出来。

从草地边缘、树丛上面传来的猫头鹰叫声,越来越近了。草地上却没有一点动静。忽然间,一个猫头鹰的影子,从地上的大树影里分离开,向着我们的头顶飞过来。我们看着,嘴里发热,却不出声,许多想说的话一句也没说。飞过来的黑影又发出了叫声。

爸爸拧亮了他的大手电筒,正好照到那只刚要停落在树枝上的猫头鹰。

我们跟那只猫头鹰,你看我,我看你,看了一分钟,三分钟,或者足足看了一百分钟也说不定。

后来,那只猫头鹰就扇动它的大翅膀,从树枝上飞开了,像一道无声无息的黑影。它飞回树林里去了。

“该回家了。”爸爸对我说。

我知道我可以说话了,也可以放声地笑。但是在回家的路上,我一声不响,像一道影子。

出去看猫头鹰,不需要说话,不需要温暖舒适,也不需要别的什么,只要心中有一个希望。爸爸是这么说的。那个希望,会用没有声音的翅膀,在明亮的、看猫头鹰的好月光下,向前飞行

(林良 译)

【故事•概括】

(1)在去看猫头鹰的路上,“我”遇到了许多困难,“我”想起了一些话,“我”克服了困难。仿照示例,用“虽然……但是……因为……”概括情节。(两个即可)

【示例】虽然“我”跟着爸爸跌跌撞撞很辛苦,但是“我”没有喊累,因为“我”想起了爸爸说”出去看猫头鹰,就得保持安静。

【故事•赏析】

(2)赏析文中画线句子。

①我赶紧用手套捂着围巾,围巾捂住我的嘴。

②我们跟那只猫头鹰,你看我,我看你,看了一分钟,三分钟,或者足足看了一百分钟也说不定。

【故事•想象】

(3)好故事常给人想象空间。爸爸说“该回家了”,他们回家的画面会是文首和文末的哪幅图呢?结合你对文中父亲形象的理解,说说理由。

【故事•感悟】

(4)成长是一个微妙的过程,有时候“不需要说话,不需要温暖舒适,也不需要别的什么,只要心中有一个希望”。结合文本,探究“我”怎样在无声中成长的。

非文学类文本阅读。

千年敦煌“活”起来

当我们谈论敦煌时,我们在谈论什么?

浓缩1650年,跨越3100公里,正在上海宝龙美术馆展出的“觉色敦煌﹣﹣1650敦煌大展”,邀观众步入“瀚海沙漠”和“洞窟”中,共赴一场瑰丽恢宏的敦煌艺术盛宴。

公元366年,一位名不见经传的苦行僧乐傅云游至敦煌,突见鸣沙山金光万道。圣地奇景令乐傅顿悟,就此结茅,在大泉河谷凿下莫高第一个洞窟。自此,一个中国文化圣地开启了长达1650多年的兴起、废弃、重生的跌宕命运。

此次展览由敦煌研究院精心挑选200余件敦煌艺术精华,古老文明与现代科技的碰撞,让净土世界“活”起来。

现场构建了3000平米黄沙实景,空运来的逾万株沙地植物点缀其间。步入此境,张骞的勇气,班超的决绝,汉武帝列四郡、据两关的雄才,唐太宗置安西都护与龟兹、焉者、于阗、疏勒四军镇的大略,法显和玄奘度瀚海越葱岭西行求法的九死一生,高仙芝的义无反顾,张议潮的沉勇孤忠……仿佛在时空的叠加中一齐涌来。

展览在“觉色敦煌”主题下,包含”时光”“如是”“世相”“人心”四大展区,从敦煌洞窟的建造历史、宗教内涵、社会文化、生活形态四个角度带领人们领略敦煌之美。壁画、彩塑、经书、洞窟,展品体系完整、内容丰富。首次系统展出的敦煌供养人系列与《放妻书》等26部敦煌遗书复制品,令观者驻足。

首次结合高精度复制洞窟与多媒体投影技术的创意展陈形式,打破了以往敦煌壁画静态展览的常规,观者仿佛回到敦煌﹣﹣走入“时光”,与供养人对话洞窟建造史;感悟“如是”,在壁画彩塑中领悟佛学智慧;品味“世相”,触摸敦煌建筑、服饰、妆容、歌舞;解读“人心”,从敦煌遗书中还原古人的世俗生活细节片段。

莫高窟最大的壁画﹣﹣《五台山图》,高达3米,长达13米的巨幅画卷“活”了起来。徜徉于1:1高精度仿制的敦煌洞窟中,可以近距离细品精美绝伦的石窟壁画,更可以走出窟外欣赏斑斓多彩的沉浸式投影。

“我们只是展开这一幅画卷,让你看见敦煌。”在策展人涂宇庆眼中,看见敦煌,也就看见了中国,看见了我们源远流长的历史和文化。今天,随着中国“一带一路”倡议的全面实施,敦煌必将再次成为东西方文明交汇、互鉴的重要枢纽,重现昔日荣光。

(选自2019年5月12日《光明日报》,有删节,作者颜维琦系该报记者)

(1)“千年敦煌‘活’起来”的“活”,在文中有哪几层意思?请作解释。

(2)文章开头问:“当我们谈论敦煌时,我们在谈论什么?”读完全文,你认为我们实际上在谈论什么?

(3)报纸随文刊发了两幅展出的敦煌壁画图片。想一想,你可能会分别在哪两个展区看到这两幅图呢?请你结合文本内容及链接材料,作出推断。

展区:时光 如是 世相 人心

链接材料:

甲:张骞出使西域,连接起欧亚大陆的商道,这条商道被称为“丝绸之路”。魏晋以来,佛教徒为了传播佛教,将张骞出使西域的史迹加以附会演绎,《张骞出使西域图》据此绘制。

乙:《都督夫人礼佛图》是莫高窟保存至今最为庞大宏丽的一幅绮罗人物像,为古代服饰研究提供了重要资料。图中人物依据长幼尊卑,依次画了敦煌供养人都督夫人、她的两个女儿和九个身着男装的婢女。