蝙蝠与军事 王仁国 张文详

①第二次世界大战期间,反法西斯盟国的军事家们曾制造了一种奇特的小型燃烧弹,这种炸弹重量约为蝙蝠体重的3倍。同时制造了蝙蝠投掷器。盟国的军事家们设想在夜间让飞机飞入敌上空进行一次奇特的空袭,把小型燃烧弹固定在蝙蝠身上,到了敌区城市的上空,用降落伞将蝙蝠投掷器空投下来,于是,几千只蝙蝠便可像“活燃烧弹”一样,命中相当大范围内的目标,烧毁敌区大量的建筑物。

②为什么选用蝙蝠作为携带燃烧弹的“敢死队员”呢?这是因为蝙蝠具有在漆黑的夜间穿梭飞行的奇特本领。

③其实,蝙蝠是用耳朵来“看”东西的。原来,蝙蝠耳是利用超声波回声定位术来感知物体的存在的。通常人只能听见每秒钟振动16次~2万次的声波,超过每秒2万次的振动,人耳是听不见的,故叫做超声波。但是,蝙蝠和其他一些动物却能听见超声波。蝙蝠利用它特有喉头产生很强的超声波,并通过嘴巴和鼻孔向外发射。超声波遇到物体后,可像光波一样被反射回来,射回的声波用耳朵接受。蝙蝠的耳朵很大,内耳特别发达,能在一秒内接受和分辨250组回声,而且分辨率很高。蝙蝠根据回声来判断物体的种类、大小和距离,以区别是食物、敌人还是障碍物。它的回声定位术还有很高的抗干扰能力,一个岩洞里常常有几万至上亿只蝙蝠聚居,当它们飞离或返回洞穴时,都要发出呼叫声,这成千上万的呼叫声和洞壁的回声交织在一起,却能互不干扰,这种分辨率和抗干扰能力是任何人造声纳系统都望尘莫及的。

(选自《百科知识》,有删节)请解说本文第①段的作用。

答: 依据文章第③段内容,具体说说下面材料介绍的超声波测距仪是仿蝙蝠的什么功能制作的?

对蝙蝠最感兴趣的是反潜艇专家。二战中,为了对付德国的潜水艇,英、美等国海军发明了一种水听器,把它装在军舰上,通过收听水下潜艇的螺旋桨声来发现潜艇。但是当军舰航行时,它本身的螺旋桨声响很大,水听器只能听到自己船上螺旋桨的声音。为了避免这种干扰,经过长期摸索,人们发明了声纳,即超声波测距仪,就可以迅速算出敌潜艇的位置了。

答:

除 法

周锐

一个房间里有一个人和十二只蚊子。

十二只蚊子咬一个人。

12÷1=12

这个人觉得吃不消。

他就又去找一个人到这房间里来。

十二只蚊子咬二个人。它们分成了二队。

12÷2=6

人觉得比原先好受一些了。

但还可以更好受一些。

这二个人又找来第三个人。

12÷3=4

好极了,再找第四个。

12÷4=3

第五个人跑来了。

12÷5=?

大家叫第五个人别进来,因为这样蚊子不好分了。

但第五个人硬要进来。响起“啪啪”声。第五个人打死了二只蚊子。

10÷5=2

OK,这下好分了。

大家正高兴,又听“啪啪”声,第五个人又打死了二只蚊子。

8÷5=?

又不好分了。

大家觉得第五个人老是添麻烦,就齐心合力地把他赶走了。

(选自《百年百篇经典微型小说》)

(1)第五个人被赶走了,他会怎么想?请写出他的内心独白。

(2)对于小说的标题“除法”,你有哪些理解?请简要闻述。

(3)小说中的“蚊子”让你想到上文《鸟笼》中的哪个意象?为什么?

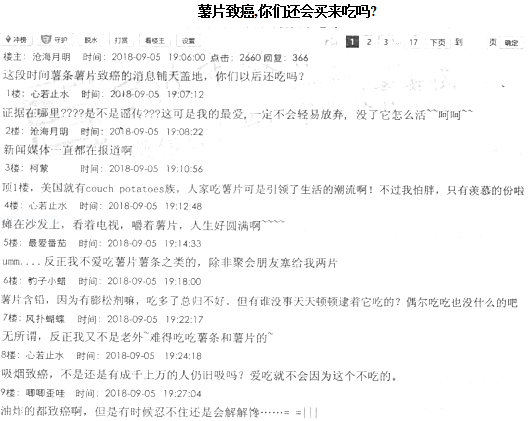

关于薯片的网络阅读

小涛想了解薯片的营养,网络搜索关键词“薯片”后,意外得知薯片易致癌,接着搜索关键词“薯片致癌”,找到了与之相关的一个帖子。他对帖子中提及的“couch potatoes族”很感兴趣。在检索了解了“couch potatoes族”的相关信息后,他十分好奇:帖子中的哪个人最有可能成为其中一员呢?想到自己隔周吃一次薯片的情况,他有点担心,于是发帖求助。以下是小涛网络阅读的内容

材料一

薯片对健康的影响

薯片含油量通常在30%左右,属高油高盐食物。与其他油炸食品一样,长期食用对健康不利。同时,富含淀粉的食品经高温加工处理后可能产生含量不等的丙烯酰胺,有人担心这种物质有致癌风险。农业大学营养专家范志红认为:由于老人的新陈代谢比较缓慢,幼儿的身体尚处于发育之中,解毒能力较差,这两种人长期吃含有丙烯酰胺的油炸食品,毒素不易排出,对健康危害最大。患有高血脂、高血压、心脑血管病以及糖尿病等慢性病的人,必须拒绝炸薯片等香脆食品。

关于丙烯酰胺

淀粉类食品在高温(>120℃)烹调下容易产生丙烯酰胺,这是一种可能致癌物。但其导致人体致癌的机理尚不明确,有待进一步研究。而且并没有发现任何一项研究可以证明:人在正常食用食物的情况下,摄入的丙烯酰胺能够造成癌症。目前世界卫生组织尚未制定丙烯酰胺的限量标准。

材料二

薯片致癌,你们还会买来吃吗?

材料三

薯片是大家再熟悉不过的油炸小零食,那淡淡的咸味伴随着土豆特有的泥土香味,还有嚼在口里”咯吱咯吱”的清脆口感,让许多人爱不释手。美国由此诞生了“couch potatoes族”,他们一边躺在躺椅上看电视,一边嚼着薯片。“沙发土豆(couch potato)”的生活方式早在二十世纪六十年代就开始流行于美国,后来又传遍世界各国,成为致胖的重要因素,严重影响了人们的形象和健康。

材料四

(1)材料二中那个人最有可能成为“couch potatoes族”?请结合材料帮小涛作出判断并解释。

(2)阅读材料四,回答问题。

小涛看了王杰、胡伟、洪广平这三位医生的回复后,认为有一位医生的回复最有针对性,有一位医生的回复不但没有针对性,还别有用意。

小涛为什么会这样认为?结合医生的回复作出推测。

(3)综合材料信息,帮助小涛完成网络阅读收获卡。

网络阅读收获卡

知识收获:薯片是马铃薯(土豆)制成的 的零食。

经验获得:①遇到问题,要选择合适的搜索引擎,精选关键词,还可用网络求助。

②网络上信息混杂,要懂得筛选与甄别。

月下看猫头鹰

[美]珍•尤伦

我跟爸爸出去看猫头鹰,是在一个冬天的晚上。那时候已经三更半夜了,我们一直都没睡觉。外面没有风。那些大树直挺挺地站着,像一座座高大的雕像。月光耀眼,天色很亮。背后远远传来火车的汽笛声,笛音低沉,拉得很长,就像一首歌,听起来好忧伤,好忧伤。

爸爸早把我的毛线帽拉低,盖住我的耳朵。但是隔着帽子,我还是听得到声音。农场里的一只狗,跟着汽笛叫了起来。接着,第二只狗也叫了。火车和狗,齐声歌唱,唱了好一阵子。闹声消失以后,四周静极了,就像在梦里。爸爸,还有我,一直向着树林走去。

我们“沙沙沙沙”地踩着松脆的雪,留下小小的灰色脚印。爸爸在地上拖着长长的影子,我的影子却又短又圆。隔不多久,我就得奔跑几步,才能跟得上爸爸。我那又短又圆的影子,也跟着我跌跌撞撞。但是我没喊累,出去看猫头鹰,就得保持安静,爸爸一直就是这么说的。我盼望跟着爸爸一起去看猫头鹰,已经盼望好久好久了。

我们走到了松林地带。在亮亮的天色里,一棵棵的松树,看起来黑黑的,尖尖的。爸爸举手做了个手势。我立刻收住脚步,在原地等着。爸爸向上看,好像要找天上的星星,又像在查看空中的一张地图。月光使他的脸看起来像是戴上了银色的假面具。他开始呼叫起来:

“呼,胡胡胡胡﹣﹣呼!”学的是大角猫头鹰的叫声

“呼,胡胡胡胡﹣﹣呼!”

他叫了一阵,又叫了一阵。每叫过一次,他就会停一下。我们两个也都竖起耳朵,静静地听一会儿,但是什么也没听到。爸爸耸耸肩膀,我也耸耸肩膀。我并不难过。我的几个哥哥都说过:猫头鹰是有时候出现,有时候不出现的。

我们再往前走。我感觉得出天气的寒冷,就像有人用冰冷的手掌按在我的背上。我的鼻子、我的面颊,里热外冷,冻得发疼。但是我一句抱怨的话也没说。出去看猫头鹰,一定要安静,一定要坚强。

我们走进了树林。那些树影,比我见过的任何东西都要阴暗,遮掩了地上的白雪。蒙在嘴上的围巾,温温湿湿的,毛茸茸地护着我的嘴。深更半夜,会不会有什么东西躲在黑黑的大树背后呢?我问都没问。出去看猫头鹰,一定要勇敢。

我们来到了黑森林中的一片空地。月亮高高挂在天空,月光就像对准着空地的中央照下来。月光下的雪,看起来,比瓷碗里的牛奶还要白。

我喘着粗气。爸爸听见了,做手势叫我别出声。我赶紧用手套捂着围巾,围中捂住我的嘴。我用心地听。爸爸又呼叫了起来:

“呼,胡胡胡胡﹣﹣呼!”

“呼,胡胡胡胡﹣﹣呼!”

我全神贯注地听着、看着,在这冷空气中,听得耳朵发疼,看得双眼蒙上一层雾。爸爸仰起了脸,打算再呼叫一次,但是他还没开口,就有回应的声音穿过树丛,传了过来。

“呼,胡胡胡胡﹣﹣呼!”

爸爸脸上有了笑意,他回应了一声:“呼,胡胡胡胡﹣﹣呼!”

然后,他跟猫头鹰,就像在那儿谈天,谈起了晚餐、树林、月亮和寒冷的天气。我松开了捂住围巾和嘴的手套,开心得想笑出来。

从草地边缘、树丛上面传来的猫头鹰叫声,越来越近了。草地上却没有一点动静。忽然间,一个猫头鹰的影子,从地上的大树影里分离开,向着我们的头顶飞过来。我们看着,嘴里发热,却不出声,许多想说的话一句也没说。飞过来的黑影又发出了叫声。

爸爸拧亮了他的大手电筒,正好照到那只刚要停落在树枝上的猫头鹰。

我们跟那只猫头鹰,你看我,我看你,看了一分钟,三分钟,或者足足看了一百分钟也说不定。

后来,那只猫头鹰就扇动它的大翅膀,从树枝上飞开了,像一道无声无息的黑影。它飞回树林里去了。

“该回家了。”爸爸对我说。

我知道我可以说话了,也可以放声地笑。但是在回家的路上,我一声不响,像一道影子。

出去看猫头鹰,不需要说话,不需要温暖舒适,也不需要别的什么,只要心中有一个希望。爸爸是这么说的。那个希望,会用没有声音的翅膀,在明亮的、看猫头鹰的好月光下,向前飞行

(林良 译)

【故事•概括】

(1)在去看猫头鹰的路上,“我”遇到了许多困难,“我”想起了一些话,“我”克服了困难。仿照示例,用“虽然……但是……因为……”概括情节。(两个即可)

【示例】虽然“我”跟着爸爸跌跌撞撞很辛苦,但是“我”没有喊累,因为“我”想起了爸爸说”出去看猫头鹰,就得保持安静。

【故事•赏析】

(2)赏析文中画线句子。

①我赶紧用手套捂着围巾,围巾捂住我的嘴。

②我们跟那只猫头鹰,你看我,我看你,看了一分钟,三分钟,或者足足看了一百分钟也说不定。

【故事•想象】

(3)好故事常给人想象空间。爸爸说“该回家了”,他们回家的画面会是文首和文末的哪幅图呢?结合你对文中父亲形象的理解,说说理由。

【故事•感悟】

(4)成长是一个微妙的过程,有时候“不需要说话,不需要温暖舒适,也不需要别的什么,只要心中有一个希望”。结合文本,探究“我”怎样在无声中成长的。

非文学类文本阅读。

千年敦煌“活”起来

当我们谈论敦煌时,我们在谈论什么?

浓缩1650年,跨越3100公里,正在上海宝龙美术馆展出的“觉色敦煌﹣﹣1650敦煌大展”,邀观众步入“瀚海沙漠”和“洞窟”中,共赴一场瑰丽恢宏的敦煌艺术盛宴。

公元366年,一位名不见经传的苦行僧乐傅云游至敦煌,突见鸣沙山金光万道。圣地奇景令乐傅顿悟,就此结茅,在大泉河谷凿下莫高第一个洞窟。自此,一个中国文化圣地开启了长达1650多年的兴起、废弃、重生的跌宕命运。

此次展览由敦煌研究院精心挑选200余件敦煌艺术精华,古老文明与现代科技的碰撞,让净土世界“活”起来。

现场构建了3000平米黄沙实景,空运来的逾万株沙地植物点缀其间。步入此境,张骞的勇气,班超的决绝,汉武帝列四郡、据两关的雄才,唐太宗置安西都护与龟兹、焉者、于阗、疏勒四军镇的大略,法显和玄奘度瀚海越葱岭西行求法的九死一生,高仙芝的义无反顾,张议潮的沉勇孤忠……仿佛在时空的叠加中一齐涌来。

展览在“觉色敦煌”主题下,包含”时光”“如是”“世相”“人心”四大展区,从敦煌洞窟的建造历史、宗教内涵、社会文化、生活形态四个角度带领人们领略敦煌之美。壁画、彩塑、经书、洞窟,展品体系完整、内容丰富。首次系统展出的敦煌供养人系列与《放妻书》等26部敦煌遗书复制品,令观者驻足。

首次结合高精度复制洞窟与多媒体投影技术的创意展陈形式,打破了以往敦煌壁画静态展览的常规,观者仿佛回到敦煌﹣﹣走入“时光”,与供养人对话洞窟建造史;感悟“如是”,在壁画彩塑中领悟佛学智慧;品味“世相”,触摸敦煌建筑、服饰、妆容、歌舞;解读“人心”,从敦煌遗书中还原古人的世俗生活细节片段。

莫高窟最大的壁画﹣﹣《五台山图》,高达3米,长达13米的巨幅画卷“活”了起来。徜徉于1:1高精度仿制的敦煌洞窟中,可以近距离细品精美绝伦的石窟壁画,更可以走出窟外欣赏斑斓多彩的沉浸式投影。

“我们只是展开这一幅画卷,让你看见敦煌。”在策展人涂宇庆眼中,看见敦煌,也就看见了中国,看见了我们源远流长的历史和文化。今天,随着中国“一带一路”倡议的全面实施,敦煌必将再次成为东西方文明交汇、互鉴的重要枢纽,重现昔日荣光。

(选自2019年5月12日《光明日报》,有删节,作者颜维琦系该报记者)

(1)“千年敦煌‘活’起来”的“活”,在文中有哪几层意思?请作解释。

(2)文章开头问:“当我们谈论敦煌时,我们在谈论什么?”读完全文,你认为我们实际上在谈论什么?

(3)报纸随文刊发了两幅展出的敦煌壁画图片。想一想,你可能会分别在哪两个展区看到这两幅图呢?请你结合文本内容及链接材料,作出推断。

展区:时光 如是 世相 人心

链接材料:

甲:张骞出使西域,连接起欧亚大陆的商道,这条商道被称为“丝绸之路”。魏晋以来,佛教徒为了传播佛教,将张骞出使西域的史迹加以附会演绎,《张骞出使西域图》据此绘制。

乙:《都督夫人礼佛图》是莫高窟保存至今最为庞大宏丽的一幅绮罗人物像,为古代服饰研究提供了重要资料。图中人物依据长幼尊卑,依次画了敦煌供养人都督夫人、她的两个女儿和九个身着男装的婢女。

文学类文本阅读。

在泸县

巴金

我知道船要在泸县过夜,等它靠好码头,便拿起大衣,戴上呢帽到岸上去,这时不过下午三点钟的光景。

我慢慢地走上土坡,在一个墩上站住,便掉转身子去看江景。白带似的江水横在我的脚下,映着午后的秋阳,发出悦目的闪光,和天空成了一样的颜色。岸边一片沙滩,几间茅屋,两只囤船,还有一列帆墙高耸的小舟。这些似乎全陷入静止的状态,但是来往的人却使它们活动了。一切于我都是十分亲切。我怀着轻快的心把它们全收入我的眼里。我望着四周景物渐渐地回复到静止的状态中,我才拔脚往坡上的城市走去。

这是我第二次踏上泸县的土地,第一次还是在十七年前。那时我不过是十八九岁的少年,怀着一颗年轻的纯白的心。现在我重睹这个可爱的土地,我的心上已经盖满了人世的创伤,我想我应该有了大的改变。但是站在一个掷“糖罗汉”的摊子跟前,听着从两个人手里先后掷下的骰子声,望着摊子上三四排长短不齐的糖人,我忽然觉得自己回到小孩的时代了。那个把全部注意力放在碗里的孩子仿佛就是我。我留恋地在这个摊子前站了一刻钟光景,我感到一种幼稚的喜悦。那个孩子空着手走开了,他讲话用的是我极其熟习的声音。这声音引着我走了大半条街。我跟着小孩走,好像在追自己的影子,我似乎一跳就越过了二十年的长岁月。

然而就只走了大半条街,就只有这么短短的快乐的时间!我突然被拉回来了,从远去了的年代回来了。一大片炸毁房屋的废墟横在我面前,全是碎砖破瓦,只有倾斜欲坠的断墙颓壁留下来,告诉我们人家的界限。焦炙的黑印涂污了粉白墙,孤寂的梁柱带着伤痕向人诉说昔日的繁荣和今日的不幸。有一处,在一堵较大的白壁上,触目地现出“我们要替死者复仇”的标语。我隔着废墟望这些字,这时下落的太阳的余晖正停留在这面断墙上,像一片血光,它罩住了标语的一半字迹。

我站在废墟前,让一阵愤怒的火烧着我的心。我的孩子的梦醒了。我加快脚步往前走,一座高塔似的钟楼拦住了我的视线,“怎么还剩下这个东西?”我刚这样想,我的脚就停住了,好像突然受到惊恐似的。我明明看见一具骷髅!那座钟楼已经成了风化的干尸,但是它依然僵立在坡上,洞穴似的眼睛望着我,仿佛在诉说它身受的酷刑。

我默默地看着,默默地听着,看那枯焦的骨架,听那无声的语言。这里有一段悲惨的故事。但是我惭愧我只有这无力的手,不能给它任何的安慰和援助。我低下头走到它旁边。我的眼光被几个浓黑的大字吸引住了,依旧是抗战的标语,它们就写在墙柱上,这是我看惯了的字句。但这时我的头昂起来了,仿佛有一道强烈光芒射进我的肺腑,照亮我的胸膛。我感到勇气的增加。我的信念在这里又受到一次锻炼。我没有说错话:只有抗战才能够维持我们的生存,和平却会带来毁灭的命运。

我终于走过了斜坡。眼前现出一片绿色,我还听见有力的年轻的声音。原来我走到公园里来了。这里还是完好的。在树荫下围着一张竹制的小茶桌,六七个穿制服的青年坐在竹椅上,慷慨激昂地辩论。我走过他们身边,我在砖砌的栏杆前面立了片刻,我听见了几句话。他们在谈论中国的将来,这的确是一个大题目。一个二十来岁的人捏紧拳头大声说:“我知道时代是永远前进的。但是我们要推动时代,不要让时代把我们拖起走。”

我站住,倾听下面的话:“物质的损失,生命的牺牲,会带来伟大的结果!你看着,我们就要在这一片废墟上建造起九层的宝塔。”

我感到极大的喜悦。我的确瞥见光明了。这是年轻的中国的呼声。这是在轰炸的威胁下长成的中国的呼声。它是何等的响亮,何等有力!我相信它,我等着看那废墟上建造起来的九层宝塔。

回到船上以前我还在各处走了一转。我走过一条很长的马路,我没有注意街名,但我知道这是本城惟一热闹的街市。这里两旁都是完好的商店,还有许多白木新屋。另外在较冷静的街上我看见新的巨厦的骨架和“上梁大吉”的红纸条。一个中国的城市在废墟上活起来了,它不断地生长,发达。任何野蛮的力量都不能毁灭它。我怀着这个信念回到了船上。

第二天晨光微曦中船载着我们离开了泸县,缓缓地往上游驶去。

一九四〇年十二月二十四日在重庆追记

(选自《巴金散文》,有删节)

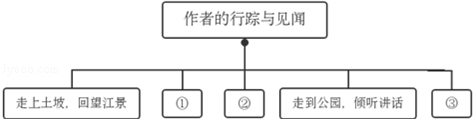

“在泸县”,作者且行且看且思。请根据要求,完成下列各题。

(1)梳理作者在泸县的行踪与见闻,仿照示例,完成下面的图表。

① ② ③

(2)品读下面两句话,结合加点词语,体会作者的心情发生了怎样的变化。请用简洁的语言表述。

但是站在一个掷“糖罗汉”的摊子跟前,听着从两个人手里先后掷下的骰子声,望着摊子上三四排长短不齐的糖人,我忽然觉得自己回到小孩的时代了。

那座钟楼已经成了风化的干尸,但是它依然僵立在坡上,洞穴似的眼睛望着我,仿佛在诉说它身受的酷刑。

(3)联系上下文,揣摩下列语句,分析字里行间蕴含的深意。

①另外在较冷静的街上我看见新的巨厦的骨架和“上梁大吉”的红纸条。

②第二天晨光微曦中船载着我们离开了泸县,缓缓地往上游驶去。

(4)黄永玉先生从巴金的作品中读出了“累”与“美”,你读出了什么?结合本文内容谈谈你的阅读感受。

巴先生有一张积压众生苦难的面孔,沉思,从容,满是鞭痕。

巴先生一生辛劳,不光是累,也美。

﹣﹣《巴先生》(《黄永玉全集•文学编•人物》)