阅读下文。

谈用人

①一位人力资源专家说过这样的话:“发现并运用一个人的优点,你只能得60分;如果你想得100分的话,就必须容忍一个人的缺点,发现并合理利用他的缺点和不足。”这话既有新意,又富有哲理。

②扬长避短是用人的基本方略。然而,在现实生活中,人的长处和短处并不是绝对的,没有静止不变的长,也没有一成不变的短。在不同的情景和条件下,长与短都会向自己的对立面转化,长的可以变短,短的可以变长。这种长与短互换的规律,是长短辩证关系中最容易被人忽视的一部分。用人的关键并不在于用这个人而不用那个人,而在于怎样使组织中的每个成员都能得到最适当的位置,发挥最大的潜能。有人性格倔强,固执己见,但他同时必然颇有主见,不会随波逐流,轻易附和;有人办事缓慢,手里不出活,但他同时往往办事有条有理,踏实细致;有人性格不合群,经常我行我素,但他同时可能有诸多发明创造,甚至硕果累累。管理者的高明之处,就在于短中见长,善用其短。

③古今中外,善用人短者不乏其人。

④唐朝大臣韩幌一次在家中接待一位前来求职的年轻人,此君在韩大人面前表现得不善言谈,不懂世故,脾气古怪,介绍人在旁边非常尴尬,认为他肯定无录用希望,不料韩幌却留下了这位年轻人。因为韩幌从这位年轻人不通人情世故的短处中,看到了他铁面无私、刚直不阿的长处,于是任命他为“监库门”。年轻人上任之后,恪尽职守,库亏之事极少发生。

⑤清代有位常胜将军叫杨时斋,他认为军营中没有无用之人。聋者,安排在左右当侍者,因耳塞少听可避免泄露重要军事机密;哑者,派他传递密信,因守口如瓶可免通风报信而令其传递密信被敌人抓住除了搜去密信之外,再也问不出更多的东西;跛者,命令他去守护炮台,因艰于行走很难弃阵而逃;盲者,听觉特别好,命他战前伏在阵前窃听敌军的动静。杨时斋的用人观点虽有夸张之嫌,但却诠释了这样一个道理:任何人的短处之中肯定蕴藏着可用的长处。

⑥现实生活中,善用人短的大有人在。美国柯达公司在制造感光材料时,需要有人在暗室工作。但视力正常的人一进入暗室,犹如司机驾驶着失控的车辆一样不知所措。针对这种情况,有人建议:盲人习惯于在黑暗中生活,如果让盲人来干这种工作,一定能提高工作效率。柯达公司管理层接受了这一建议,将暗室的工作人员全部换成盲人,结果不仅提高了工作效率,保证了工作质量,还给公司增加了可观的利润。在暗室里工作,盲人远胜过正常人,真可谓善用人短,化短为长。

⑦深圳有一家公司,在对全部员工进行综合测评时,除了根据各人的专长与优点分工外,还采用了按照每个人的缺点来编排岗位的办法,千方百计地用人之“短”,达到人尽其才的目的。他们让爱吹毛求疵的人去当产品质量管理员;让谨小慎微的人去当安全生产监督员;让一些斤斤计较的人去参加财务管理;让爱道听途说传播小道消息的人去当信息员;让性情急躁争强好胜的人去当青年突击队长……结果,这家企业变消极因素为积极因素,大家各司其职,各尽其力,公司效益成倍增长。

⑧唐人陆贽说:“若录长补短,则天下无不用之人;责短舍长,则天下无不弃之士。”任何人有其长处,就必有其短处。用人所长固然值得提倡,而从人的短处中挖掘出长处,由善用人长发展到善用人短,化短为长,才是用人的最高境界。本文所表达的主要观点是什么?

文章开头引用一位人力资源专家的话有何作用?

本文以例证为主,有人认为用四个事例多了,如果让你删去其中一个事例,你觉得删去哪个好?为什么?

结合生活中的寻常事例,谈谈你对“这种长与短互换的规律,是长短辩证关系中最容易被人忽视的一部分”这句话的理解。

阅读下文,完成1-4题。(共12分)

智能电视

①在互联网和数字化时代,人们对电视也有了新的要求。特别是习惯了用电脑和手机上网的人群,正在试图将上网的体验转移到电视上来。

②为了适应这一需求,家电厂商们个个拿出看家本领,打造出网络电视。然而网络电视虽然改变了传统电视单向接收内容的模式,但其平台仍是固化的,无法根据用户个性需求增加更多的应用。

③于是,电视在接入互联网的基础上,又引入了开放式和不断升级的系统平台,成为像电脑一样具有独立的操作系统,可以自由安装、卸载软件、游戏等应用程序的智能电视。

④不过,这一次掀起电视行业内风暴的不是传统彩电厂商,而是IT业的巨头-2010年,谷歌和苹果分别推出基于安卓(Android)平台的GoogleTV以及整合内容服务的AppleTV。苹果和谷歌拥有传统电视厂商所不具备的应用平台优势。苹果可以在电视机上安装18万个应用软件,谷歌则可以把网上搜索等相关技术应用到电视机上。GoogleTV可以在观看电视时切换到Twitter或Facebook等社交服务网站,同朋友进行对话或进入YouTube等视频网站检索所需视频。

⑤谷歌对智能电视的定义是:它仍然是一部电视,但无时无刻不与互联网连接,能满足用户的各种个性化需求;它创造了一个新的平台,让安卓操作系统成为电视的标准配置,通过互联网指挥着一切信号的发射,视频的传输,频道的切换以及搜索、游戏与音乐的运行,电视变成了智能化的新工具。

⑥智能电视有三大典型特征:多元化开放式操作系统、软硬件可同时升级、家电整体物联。电视有朝一日会像您拥有塞班(Symbian)、安卓等智能系统的手机一样,只要按动遥控器就可以自由安装软件、游戏等第三方服务商提供的程序,并通过此类程序来不断对电视的功能进行扩充升级。

⑦A智能电视对传统电视甚至网络电视的冲击,就像智能手机对普通手机的颠覆一样。仿佛就在一夜之间,刚刚被消费者认识了的网络电视似乎就要被智能电视淘汰了。这时,一些传统电视厂商也开始纷纷走上了“智能化”的道路。B.康佳在2010年3月发布了TS96系列液晶电视,这款电视是国内“开放式系统电视”的开山之作,它能够自主安装程序,有人说,它是一部超大的iPad。

⑧同年,海信在春季新品发布会上也推出了基于蓝擎技术开发平台的Widget多任务操作系统电视。Wid-get多任务操作系统为用户实现自主管理来自多个网络的服务内容并且提供强大的技术支持。该系统下,用户在观看电视节目的同时可调出互联网内容或调出视频聊天程序,实现多任务并行操作;Widget系统同时支持用户下载添加海信蓝擎技术开发平台不断开发的新功能,如电子商务、在线游戏。另外,电视的菜单界面可以根据用户的需求进行皮肤更换,满足用户的个性化需求。

⑨显然,经历了高清化、平板化之后,彩电的智能化已经成为产业发展的主要方向,智能电视市场已经热启。在三网融合的大环境下,电视将成为一个全媒体的信息平台,基于开放软件平台下的智能电视将成为家庭多媒体中心和三网融合的重要载体。根据文章内容填空。

(1)电视的发展历程:电视→ →

(2)电视产业发展的主要方向:高清化→→整合文章内容,给“智能电视”下定义。

请任选文中一个画线句,判断其说明方法,并分析其作用。

我选请结合文意分析下面加点词语的作用。

显然,经历了高清化、平板化之后,彩电的智能化已经成为产业发展的主要方向。

阅读下文,完成1-5题(共16分)

一双脚上的修养

①市图书馆离我家很近,每逢双休日,我都会到图书馆的阅览室去翻阅一些报纸和杂志。 每次来这里,总看到座无虚席的场面,有时,大家还会围绕一些文学现象进行交流。在这紧张而喧嚣的都市里,能保持一份阅读的闲情,是难能可贵的。所以,在我看来,这里的每一个人,都有着一定的层次和修养。

②北方冬天的雪大,雪一下,许多麻烦就随之而来了。走在街上,鞋上会粘满脏雪,从天寒地冻的室外进入室内,脏雪马上就会化作污水。所以人走过的地方,往往会留下两行黑乎乎的脚印。正是在一个雪天,我走进阅览室时发现了异样。屋子里多了一个擦地的女工。她看我进来,竟紧张地盯着我,手执拖布,如临大敌。我故作视而不见,可感觉告诉我,她正跟在我的身后,我猛回头,把她吓了一跳,自己也吓了一跳。吃惊于自己留下的那行脚印,在淡黄色的地板上,显得如此扎眼。而那个擦地女工,正在奋力擦抹。

③坐在座位上,想着刚才的脚印,愧怍油然而生,再也无心看书了。阅览室是一个开放的公共场所,来往进出的人很多。我注意到,每个进来的人都在犯着同我一样的毛病,浑然不觉自己的双脚正恶作剧式地在刚刚被擦干净的地板上涂鸦。于是,那个女工就要不停地跟在进进出出的人后面,擦了再擦。不断地踩踏与不断地擦抹,像一场破坏与复原的拉锯战,在阅览室里上演着,让人心惊。渐渐地,那个疲于擦地的女工,已是额头见汗。

④忽然有种感觉,每一双进出的脚都充满着罪恶,因为,它们是在不断践踏着别人辛苦取得的劳动成果,是在破坏着一种美好与和谐。

⑤不知过了多久,人才渐渐坐定,女工也有机会喘口气、歇一歇了。但就在这时,那扇门又被悄悄推开了,一个男人伸头朝里面看来看去,但又把头又缩了回去。不一会儿,两扇门都被推开了。还是刚才那个男人,这次,他是肩扛一桶纯净水进来的,脚下发出一阵"沙沙"的响声,引起了所有人的注意。我从上往下打量他,老旧的棉帽子、军绿大衣……最后我看到了他的双脚――每只脚上竟然都套着一个塑料袋。他一走动,塑料袋就发出“沙沙”的响声。因为套了塑料袋,所以他走过的地方没有一点污迹,还是那样干干净净的。我注意到女工表情复杂地盯着送水的男人,看他放好水,慢慢离开阅览室。而当她再次转过头来,眼里竟有泪光闪现。

⑥这个下雪的周日里,我没有读书,却想到了“修养”这个词。我想,修养并不是一个人比别人多认识一些字、多读了几本书;或是一个人了解《红楼梦》的情节,会背莎士比亚的一些名句,修养应该是在一个人举手投足的细节中体现的。就像那个送水工,懂得在雪天里进入室内之前用塑料袋把两只脚套上。请简要概括文章的主要内容。

从第③段看,“我”愧怍的原因有哪些?

下列句子形象生动,富有表现力,请加以赏析。

(1)不断地踩踏与不断地擦抹,像一场破坏与复原的拉锯战,在阅览室里上演着,让人心惊。(从修辞角度)

(2)这时,那扇门又被悄悄推开了,一个男人伸头朝里面看来看去,但又把头又缩了回去。(从字词角度)文中第⑥段中划线词“修养”有什么含义?

文中第⑤段说“那个擦地的女工,站在那里表情复杂地盯着送水的男人,看他放好水,慢慢离开阅览室”。请联系上下文揣摩女工此时的心理,把她的心理活动描写出来。(不少于50字)

那盆水仙花 (14分)

上学期我到横河村小支教。那天正在上课,突然,隔壁教室里传来了李老师愤怒的呵斥声:“你又来了,出去!出去!”很多学生也跟着喊。

嘈杂声影响了我的课堂,我连忙打开教室门,只见李老师正连拉带拽地把一个老头推出教室。老头六十来岁,满身邋遢,拖着个大麻袋,傻笑着一步一顿地离去。

课后,李老师告诉我,老头子是本地的孤寡老人,脾气古怪倔强,不管你上没上课,常常旁若无人地闯入教室乱找乱动,把垃圾桶翻得一片狼藉。

正说着,我班有个学生跑来,“杨老师,快,快去,陈业被那老头打了!”

当我赶到时,陈业已被老头推倒坐在地上哭喊着:“还我……我还没喝完啊,臭老头!”原来老头盯上了他手中的饮料瓶,没等他喝完就抢去了,在他眼里,能卖的垃圾简直就是“宝”。校长也赶来了,一边骂一边把老头踉踉跄跄地推出了校门。

几天后,我班正在朗读课文。“嘭”的一声巨响,教室门猛地被撞开,大家吓了一跳。一看,又是那老头。一手拖着麻袋,一手紧攥拳头,朝教室后面的垃圾桶大摇大摆地走去,那架势随时等着反抗我来推他。

“臭老头,出去!”“臭老头,快出去!”很多学生异口同声地喊着,整个课堂一片喧哗。当老头走近我时,我出人意料地让开了道,并向学生作了个安静的手势。

“继续朗读吧,不要打扰老爷爷捡东西了!”我平静地说。犹豫间,琅琅书声又逐渐响起。我们反常的举动让老头有些发愣。他从垃圾桶里翻出了几个饮料瓶后,竟加快了脚步往外走,饮料瓶掉出了一个也不知道。我捡起来送到他手中,他疑惑地看了看我……

又过了几天,我正在上课,教室的门又突然被推开,老头刚探进半个身子,一看是我,竟缩了回去,还轻轻地带上了门离开了。我们发现老头和以前都不大一样了!

我问学生:“老爷爷为什么会变了呢?”

“我知道,因为前几天老头子没有被老师推出去。”

“杨老师没骂他,还帮他捡瓶子!”陈业若有所思地说,“老头……老,老爷爷好像知道杨老师对他好!”

我说道:“老爷爷一个人孤零零的,每天起早贪黑到处捡破烂不容易呀,老师有个办法可以帮帮他:大家平时把丢弃的那些废品专门放进一个袋子收集起来,送给老爷爷,谁愿意负责这件事?”

“我愿意!”“我也愿意!”……好多学生都争着说。没想到陈业也抢着举手,我把这件事交给陈业负责。

从那以后,我班无论上什么课,老头子再也没有闯进教室了。

临近期末的一天,我一进教室就看见讲台上多了一盆水仙花,我惊讶地问:“这花是哪位同学放在这里的呀?”陈业兴奋地说:“老师,花是老爷爷从菜市场买来的,他让我带到教室摆在讲台上,说是谢谢同学们,谢谢您呢!”这是我万万没想到的,那节课上得特别开心。

转眼间,一个学期就过去了。暑假里我又被临时通知回到原单位。教师节那天,遇到了李老师,我问起老头子的事。李老师说:“他死啦。”“啊,怎么死了呢?”我很是惊愕。

“暑假里,他跳入水中救上了一个小孩,自己却因体力不支被淹死啦。听村里人说老头也不怎么会游泳。”李老师补充道,“对了,他救的小孩就是你班的陈业……”

我听着,心里酸酸的,竟有些想流泪,朦胧间眼前就浮现出了那盆水仙花……

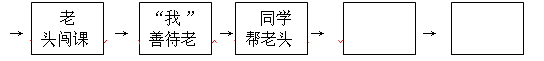

(选自2009年第6期《小小说月刊》作者:杨聪有删改)请用简洁的语言在方框内写出相关的故事情节(每处不超过6个字)。

小说主要刻画了两个人物,一个是老头,一个是杨老师(“我”),你最欣赏哪个人物?请说明理由。

下列句子任选一句,请赏析句中加点词的表达效果。

(1)一看,又是那老头。一手拖着麻袋,一手紧攥拳头,朝教室后面的垃圾桶大摇大摆地走去

(2)老头刚探进半个身子,一看是我,竟缩了回去,还轻轻地带上了门离开了。文中划线句写到杨老师帮老头捡饮料瓶,此时老头心里会想些什么?请联系语境,描写老头的心理活动。(30字左右)

许多小说往往用第一人称“我”来讲故事,如《孔乙己》、《斑羚飞度》、《我的叔叔于勒》……本文也是如此,请简要分析这种写法有什么好处。

阅读下边一段议论文,回答1—3题。

文学教育是一种精神教育、思想教育、美学教育。在普通教育阶段,应当向儿童、少年、青年进行文学教育。并不要求人人,也不要求很多人成为文学作家,但是应当要求所有受过教育的人都能文学,文学,具有文学的能力,接受优秀文学作品在道德情操方面以及敏锐深入的观察社会生活方面的感染、熏陶和启迪,从而具备必要的文学素养。文学教育同时又是一种非常有利于智力开发的教育。学文学有助于发展联想能力、想象能力、创造性的思维能力。从这个意义上说,文学教育对于儿童和青少年的智力发展所起的作用是十分大的,它关系到他们的未来和他们的事业。一位思想家和教育家说过这样的话:“很难说莎士比亚和牛顿谁需要的想象力更多一点。”这就是说,文学和科学绝不是没有关系的:莎士比亚塑造人物形象固然需要想象力,总而言之,从教育的角度考虑,文学教育的作用和意义是太重大了。下列说法不正确的一项是 ( )

| A.方框内的句号应该应该放在引号外。 |

| B.将“鉴别”、“欣赏”、“理解”三个词准确填入空格内,其顺序应是“理解、欣赏、鉴别”。 |

| C.“文学和科学绝不是没有关系的”一句运用双重否定句,更加强调了文学和科学的密切关系。 |

| D.“并不要求人人,也不要求很多人成为文学作家,但是应当要求所有受过教育的人都能文学,文学,具有文学的能力,接受优秀文学作品在道德情操方面以及敏锐深入的观察社会生活方面的感染、熏陶和启迪,从而具备必要的文学素养。”这是一个“前偏后正”的偏正关系的复句,作者强调的是后部分的内容。 |

根据文意,在文中的横线上写一句话,衔接恰切的一项是( )

| A.牛顿进行科学研究同样也需要想象力。 |

| B.牛顿进行科学研究更需要想象力。 |

| C.牛顿进行科学研究难道就不需要想象力吗? |

| D.牛顿进行科学研究不一定就不需要想象力。 |

下面说法有误的一项是 ( )

| A.“文学和科学绝不是没有关系的。”这里的“关系”,指的是文学和科学都需要想象力。 |

| B.文中加横线的句子使用了理论论据,用以证明“学文学有助于发展联想能力、想象能力、创造性的思维能力”。 |

| C.选文从两方面阐述了文学教育的作用和意义:一种是精神教育、思想教育、美学教育,一种是非常有利于智力开发。 |

| D.这段文字的中心句是:“文学教育是一种精神教育、思想教育、美学教育。” |

阅读下文,完成第1-5题。(21分)

公交车上

旸 子

①中秋节,一个民工满心欢喜地来到火车站,接从老家来探亲的妻儿。

②这是他的妻儿第一次来广州探亲,一家三口终于在广州火车站见面了。他们上了开往工地的公交车。女人随身带来的东西实在太多了,有被褥,有锅碗瓢盆。男孩的手里还提着装有宁只雪白兔子的笼子。

③可是他们刚把东西弄上车,就遭到司机的斥骂:“带这么多东西,中途的旅客怎么上车? 你们以为这是乡下的运货站吗? 补三张票吧!”三张票就是30元,而这些破破烂烂的家当一共也值不了几个钱。见民工犹豫,司机不耐烦了:“想什么想? 不行就下车!”司机眼神里的轻蔑和奚落,让他无地自容。此时此刻,他不想让这样的眼神也落在他妻儿身上。他开始往身上摸,摸了半天,只摸出20 元来。男人的脸上急出了一层细细的汗珠儿。

④司机越发不耐烦,脸上甚至有了冷笑:这些民工,让他们拿钱比割肉还难受。司机不想再等,他从座位上站起来,动手往车下扔行李……

⑤男孩一直蹲在那里,守着放在行李上的小白兔,大人的争吵让他惊慌失措。突然,司机拎起了装着小白兔的笼子,小白兔的眼里满是大难临头的惊恐……

⑥男孩“嗷”的一声扑上去,准确地咬住了司机的手腕。这是在乡下跟孩子们打架时练出来的绝技,现在派上了用场。只不过他下口轻了很多,毕竟这是在城里,初踏进城市的乡下孩子心中充满了畏惧。

⑦司机突遭袭击,不由得松了手,震惊地看着这男孩。只见男孩猛地从地上拾起死里逃生的兔子,霎时泪流满面。两年前父亲离家去城里打工时,把两只兔子交给了儿子,叮嘱他好好养大它们。父亲走了,男孩每天给兔子割草、喂水,一天天把兔子养大了。前不久,母兔产下了一窝小兔,男孩坚持要带一只来广州,他要让父亲看看,他把兔子养得很好;他要让父亲知道,这两年他每天都在思念父亲!可是,他没有想到,他一直向往的城市竟如此粗暴!伤心和恐惧让他的眼泪流得更急、更快了。

⑧满车的乘客一直沉默地坐在那里,看着发生在眼前的这一幕。男孩的眼泪终于让他们坐不住了。

⑨一个老人从座位上站起来,对那个尴尬 而又难过的父亲说:“我也去番禺,身上没带什么行李,这个大包算我的,你少补一张票吧。”

⑩没等那个父亲反应过来,一个老妇人也从座位上站起来,抱过一只大瓦罐:“我很喜欢这只瓦罐的外形,把它送给我吧。”她对着惊慌的女人挤了挤眼睛,悄悄地说:“下车后,就还给你。”

⑪一位少妇把男孩拉过来,抱上自己的膝头:“这孩子长得虎头虎脑的,好可爱啊!借给我做儿子吧!”满车的人轰的一声笑开了。

⑫那个老人拍拍司机的肩说:“东西都挪走了,不会影响到后面的乘客了,赶紧开车吧!”的确,地上那堆小山似的东西都已经被车上的乘客抱到自己的怀里或塞到座位下车厢 通道又恢复了通畅。

⑬司机看了看车厢里的人,经过这一场风波,人们冷漠的表情不见了,几乎每个人的脸上都洋溢着帮助过别人后的笑意。他又看看刚被咬过的手腕,上面有两排浅浅的牙印,没事儿,咬得不重。他嘀咕了一句:“看不出来,小东西倒挺厉害的!”发动车子时,司机脸上也有了温和的笑意,刚才男孩扑上来咬那一口,让他回忆起自己那已经很遥远的顽皮而又莽撞的童年了。

⑭满车的笑容似一米阳光温暖了男孩惊恐和伤痛的心,他在少妇的怀里睡着了。

(原文有删改)通读全文,概括文章的主要的主要内容。

答:根据提示,将表现司机在事件中情绪变化的词语填入方框中。

司机斥骂→→脸上有了冷笑→→ →温和的笑意品析文中加点词语和画线句子。

(1)男孩“嗷”的一声扑上去,准确地咬住了司机的手腕。(品析加点词,3分)

答:

(2)满车的笑容似一米阳光温暖了男孩惊恐和伤痛的心,他在少妇的怀里睡着了。(从修辞的角度进行品析,3分)

答:第⑦段插入男孩喂养兔子一事有何用意?(4分)

答:对公交车上热心人的做法,你有何感受,请结合文章内容谈谈。(5分)

答: