阅读下列材料。

材料一 列宁在谈到1861年俄国农奴制改革时指出:“臭名昭彰的‘解放’,实际上是对农民进行残酷的掠夺,是对农民施行一系列的暴力和一连串的侮辱。”——《列宁全集》

材料二 一个俄国官员在“二一九法令”颁布后,评价农民的变化时说:“人民挺起腰杆来了,样子变了,面貌表情,步履姿势,言论谈吐,一切都变了。”

材料三 戊戌变法在中国历史上第一次提出了由传统走向现代的系统方案。……倡导博爱、平等、自由、人权。这些思想观念并没有因戊戌变法的失败而消失其影响,相反,更加深入人心。……构成了中国现代化的逻辑的起点。

——颜炳罡 《戊戌变法与中国现代化进程》

请回答:

(1) 分别概括材料一和材料二的观点,并结合1861年俄国农奴制改革的内容作简要说明。

(2)材料一、二的观点有什么局限?应如何正确评价历史上的改革?

(3)根据材料三结合所学,说明戊戌变法作为“中国现代化的逻辑起点”的理由?

.阅读下列材料:

材料一 17世纪时,牛顿创立了经典力学理论后,运动三定律和万有引力定律为科学发展奠定了基础。

材料二 20世纪爱因斯坦提出时间与物质分布、运动之间的辩证关系,提出了新的宇宙观,同时使得现代物理学和天文学如此结合而产生了天体物理学,为人类科学研究提供了新的更广泛的途径。

——以上材料均摘自《宇宙探险》

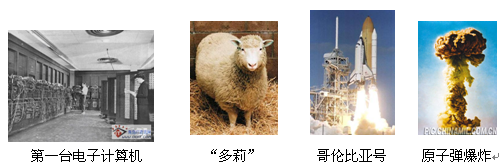

材料三

请回答:

(1)结合所学知识,指出材料一中“经典力学理论”形成的历史背景。

(2)指出材料二中科学理论有什么新发展?简要分析其发展的主要原因。

(3)材料三中四幅图片所反映的成就是哪次科技革命中哪些研究领 域的成果?对人类产

域的成果?对人类产

生了什么影响?

(4)以上三段材料反映了科学技术发展的什么规律?

现代化指从农业文明向工业文明的转化,其在政治上的表现是政治民主化、法制化。

(1)古罗马颁布的第一部成文法典是什么?近代中国第一部资产阶级宪法是什么?新中国第一部社会主义类型的宪法是那一年颁布?它的颁布对我国民主法制建设有什么意义?

(2)建国之初,我国为打破帝国主义的孤立封锁采取了什么样的外交策略?20世纪50年代,我国外交成熟的标志是什么?1972年美国总统尼克松访华反映中美关系发生了什么变化?有什么影响?

(3)阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一公元前221年时秦王成为全中国的主人,他采用了始皇帝的称号。……他废除了所有的分封国家和王国,将广阔的国土划分为若干郡县,每一郡县都配备了一批由中央政府任命并向中央政府负责的官员。

──斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二凡未经国会同意,以国王权威停止法律或停止法律实施之僭越权力,为非法权力。……凡未经国会准许,借口国王特权,为国王而征收,或供国王使用而征收金钱,超出国会准许之时限或方式者,皆为非法。

——英国《权利法案》

(3)根据材料一,指出秦朝创立了什么制度?说明其历史进步性。根据材料二指出英国创立了什么政治体制?英国的议会政治有什么特点? (6分)

毛泽东指出,一定的文化是一定社会的政治和经济在观念形态上的反映,又给予伟大影响和作用于一定社会的政治和经济。阅读下列材料回答相关问题:

材料一这一时期希腊人的思想、创造、艺术都进入了一个高潮,……这种精神活动的领导及中心是雅典。因为30余年(公元前466年—公元前428年)中,雅典由一位朝气蓬勃思想自由的伯利克里统治着。他立志把被波斯人所蹂躏的城市在废墟中重建起来。雅典现存的名胜古迹中多数是这一次伟大重建的遗物。伯利克里不仅在物质上重建了雅典城,而且复兴了雅典的精神。他不仅召集建筑师和雕刻家,更与诗人、戏剧家、哲学家和教育家是好朋友。

——(美)H·G·威尔士《文明的溪流》

材料二从梁启超、胡适到候外庐对中国早期思想启蒙的发掘和研究,揭示了中国传统思想发展到明末出现异质因素。这股发自晚明的新思潮,突破封建专制主义思想体系的藩篱,萌发民主性的光华。

——刘志琴《明清之际文化近代化的萌动与夭折》

材料三文艺复兴……虽然许多新成就的基础是古典文化,但是它们很快地超越了希腊、罗马影响的范畴。……文艺复兴包括一些当时占统治地位的理想和看法,使文艺复兴印上了一个独特社会的标记。总的说来,这些理想和看法中特别突出的是乐观主义、世俗主义和个人主义。

——(美)A·M·伯恩斯等《世界文明史》第二卷

(1)依据材料一并结合所学知识概述古希腊在“精神”领域所取得的重大成就并分析其成因。

(2)依据材料二判断其所谓的“异质因素”指的是什么?结合所学知识谈谈你对这股新思潮的认识。

(3)材料三中“独特社会”的含义是什么?

(4)结合所处的社会背景分别指出上述思想文化的差异性。

随着现代化在世界范围的扩展和深人,许多原来局部的地区性问题,现在都变得普遍化、全球化了。阅读材料回答相关问题

材料一从1500至1763年的近代初期,是前几个时代中的地区孤立主义与19世纪的欧洲世界霸权之间的一个中间阶段。在经济上,这一时期中,欧洲人将他们的贸易活动实际上扩展到世界各地,不过,他们还不能开发那些巨大的本陆块的内地。虽然洲际贸易达到了前所未有的规模,但贸易量仍远远低于以后世纪中所达到的数量。

——(美)斯塔夫理阿诺斯《全球通史》

材料二一位英国人在1906年8月的一封信中说道:我以为东方必将发生一场变革。日本的胜利似乎已对整个东方产生了显著的影响,……此外,俄国革命也在这里产生了极为惊人的影响。俄国的事态已引起人们极大的关注,人们似乎已开始被一种新的精神支配:他们厌恶统治者,并以俄国为例,开始认为有可能建立另一种更好的政府形式。

——(美)斯塔夫理阿诺斯《全球通史》

材料三(20世纪以来)这些事件以不同方式阻扼并打乱了经济全球化的正常进程和秩序,破坏了各国、各地区的经济交往。但是经济全球化进程并未因此而停止,恰恰相反,正是这些事件的发生使人们认识到战争(不论热战还是冷战)和对峙只能损害全人类的经济发展,损害人类社会的进步。……因此,这一阶段既是经济全球化受阻的时期,同时也是经济全球化向纵深发展的孕育时期。

——关立新《经济全球化历史进程、现实特征及研究基础》

(1)依据材料一指出所述“近代初期”起、止的标志性事件。结合所学知识分析这一时期“欧洲的世界霸权……远远低于以后世纪”的原因。

(2)材料二中的“新的精神”和“更好的政府形式”分别指的是什么?结合所学知识谈谈“俄国的事态”形成的主要原因。

(3)依据材料三并结合所学知识指出20世纪以来阻碍经济全球化进程和秩序的因素。具体分析这些因素又是如何孕育着经济全球化向纵深发展。

材料一今天希腊的生存,受到数以千计共产党徒领导的武装人员的恐怖活动威胁。他们在许多地点,特别是沿着希腊国境,反抗政府的命令……希腊如果要成为一个独立自尊的民主国家,必须要有支援。而美国必须给予这种支援……我相信,美国的政策必须是支持自由国家人们抵抗少数武装分子,或外来压力征服企图。

——1947年3月杜鲁门致美国国会的咨文

材料二我们的任务是唤起合理经济的再生,促使政治社会的结构容纳自由制度的存在……任何政府诚意恢复工作的,必会得到美国政府的全部合作。任何政府钩心斗角阻扰他国复兴工作的,必不能享用我们的援助。

——马歇尔1947年6月在哈佛大学的演讲

材料二我们在军事上曾经是世界第一位,甚至没有人向我们挑战,因为我们垄断着原子武器。我们那时在经济上也远远处于第一位……现在,美国不再是从经济角度来说的世界头号国家,超群的世界强国,也不再仅仅有两个超级大国,当我们从经济角度和经济潜力来考虑问题时,今天世界上有五大力量,它们是美国、西欧、苏联、中国,当然还有日本。

──尼克松l971年在堪萨斯城假日旅馆的讲话

请回答: (1)材料一中杜鲁门致美国国会咨文的核心内容是什么?这对当时的国际关系产生了怎样的影响?

(1)材料一中杜鲁门致美国国会咨文的核心内容是什么?这对当时的国际关系产生了怎样的影响?

(2)结合材料二及所学知识,请各举例说明美国、苏联在经济、军事 领域的对抗措施。

领域的对抗措施。

(3)结合材料三,分析这之后国际格局出现了怎样的变化?