李鸿章说:“必先富而后能强,尤必富在民而国本乃可益固”。洋务运动那一措施符合上述思想

| A.创办天津机器局 | B.成立三支海军 | C.创办轮船招商局 | D.创设京师同文馆 |

美国1787年宪法规定:任何一州都不得“缔结任何条约,参加任何同盟或邦联”;“未经国会同意,不得对进出口货物征收任何进口税或关税”;“未经国会同意……不得在和平时期保持军队或战舰,不得与他州或外国缔结协定或盟约”。这些规定的主要目的是

| A.为避免邦联体制的弊端 | B.为调和地方各州的矛盾 |

| C.为维护三权分立的体制 | D.为体现民主共和的原则 |

代议制又称议会制,是指由选举产生的代表民意的机构来行使国家权力的制度,这种代表民意的机构就是议会。下列有关近代西方议会的表述正确的是

| A.英国“光荣革命”开创了议会制 | B.法国总统任命内阁需经众议院同意 |

| C.美国1787年宪法规定总统对议会负责 | D.德意志帝国议会掌握完整的立法权 |

以下哪些政策是在中国国家领导人对战争与和平的看法发生根本转变以后实施的

①和平共处五项原则的提出②中国首次派员参加联合国维和行动

③推进新型区域合作④与美国关系开始正常化

| A.①②③④ | B.①② | C.③④ | D.②③ |

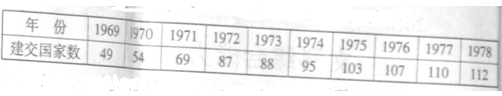

阅读下表并结合所学知识,可以得出符合这一时期中国外交状况的结论是

表 1969—1978年与中国建交国家数据简表

①中国对外出现全新局面②中国外交没有受到“文化大革命”干扰

③中美两国关系逐步缓和④中美正式建立了外交关系

| A.①③ | B.①④ | C.②③ | D.③④ |

台湾诗人余光中的《乡愁》吟道:“乡愁是一湾浅浅的海峡,我在这头,大陆在那头。”为早日结束两岸分离局面,实现祖国统一,邓小平提出了“一国两制”的伟大构想。下列哪份文件阐述了这一构想

| A.1978年《十一届三中全会决议》 |

| B.1979年《告台湾同胞书》 |

| C.1981年《关于台湾回归祖国,实现和平统一的方针政策》 |

| D.1984年《政府工作报告》 |