读“2000年和2010年江苏省不同地区城镇人口及比重表”。据此完成题。

| |

城镇人数(万人) |

城镇人口比重(%) |

||||

| |

2000年 |

2010年 |

年增长率(%) |

2000年 |

2010年 |

增长百分点 |

| 苏南地区 |

1467 |

2288 |

4.54 |

59.6 |

70.3 |

10.7 |

| 苏中地区 |

636 |

917 |

3.73 |

37.7 |

56.0 |

18.3 |

| 苏北地区 |

983 |

1533 |

4.54 |

31.2 |

51.5 |

20.3 |

有关江苏省不同地区城市化的叙述,正确的是

| A.苏北、苏中和苏南城镇人口增长速度相同 |

| B.十年间苏南城镇人口数量增加最少 |

| C.2010年苏中城镇人口比重高于苏南和苏北 |

| D.苏北城镇人口增长幅度较苏南和苏中大 |

关于城市化对地理环境的影响,叙述正确的是

| A.地下径流增大 | B.生物多样性增加 | C.热岛效应增强 | D.土壤肥力提高 |

哈萨克首都阿斯塔纳成功申办2017年世博会,将成为首次由中亚国家举办的世博会。读图回答下列各题。

关于该地区自然地理特征描述正确的是

| A.水域面积广大,气候湿润 |

| B.主要河流的流量季节变化大 |

| C.矿产资源丰富,工业发达 |

| D.棉花种植业占有最重要地位 |

阿斯塔纳成功申办2017年世博会的主要优势最可能有

| A.位置优越,位于亚欧连接纽带 |

| B.水陆交通便利,旅客集散量大 |

| C.资源丰富,工农业非常发达 |

| D.人口多,市场广,服务质量高 |

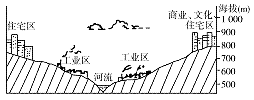

下图为某地工业、商业、文化、住宅区分布示意图,工业区内24小时连续生产钢铁、化肥等产品。据此回答:住宅区的居民发现白天大气污染比夜间严重,主要原因是 ( )

| A.山谷风的影响 | B.逆温层的出现 |

| C.海陆风的影响 | D.城郊间的热力环流 |

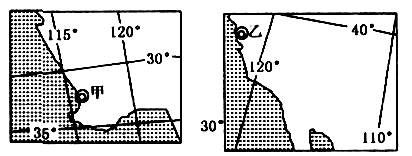

图为世界某地区局部图,图中虚线为不同气候类型的界线。读图,完成下列各题:

图中河流①②③④各河段雨水补给量最小的是()

| A.④ | B.③ | C.② | D.① |

近几十年来,甲处大约有1000平方千米的土地因海平面上升而面临海水淹没的威胁,与其主要成因密切相关的是()

| A.地壳持续下沉 |

| B.洋流和海浪的侵蚀 |

| C.森林大面积破坏 |

| D.降水量减少 |

下图所示半岛夏季沿海地区气温可达46℃,内陆则高达49℃。读图,完成以下问题。

该半岛夏季干热的主要原因是()

| A.沿岸暖流的增温作用 | B.受干热的西北风影响 |

| C.背风坡增温效应较强 | D.受干热的西南风影响 |

该半岛耕地灌溉水源主要来自()

| A.河流水 | B.冰雪融水 |

| C.地下水 | D.湖泊水 |

下图为某两国家的局部图,读图后完成下列各题。

图中甲、乙两地气候类型相同,但在两国分布面积均很狭窄,其原因是()

| A.两地均受地形影响 |

| B.两地均受大洋寒流影响 |

| C.甲地受海陆分布影响,乙地受地形分布影响 |

| D.甲地受寒流影响,乙地受纬度影响 |

关于甲、乙两地所在国家的叙述正确的是()

| A.两国主要的农业地域类型相同 |

| B.两国的人口分布都集中在国土南部 |

| C.两国均有大量的矿产品出口 |

| D.两国均有亚热带季风性湿润气候 |