在“探究滑动摩擦力大小与哪些因素有关”的实验中,同学们已经得知滑动摩擦力和接触面粗糙程度、压力的关系,有人还猜想滑动摩擦力:

A.与物体运动的速度大小有关

B.与物体间的接触面积大小有关

C.与木块的形状有关

器材:一个较长且各表面光滑程度一致的木板、一个带钩的长方体木块(各个面粗糙程度相同)、弹簧测力计.

一位同学只用弹簧测力计匀速拉动木块在水平放置的木板上进行三次实验,如图所示.实验数据如下表所示:

| 次数 |

木块放置方式 |

木块运动情况 |

弹簧测力计示数 |

| 1 |

平放 |

慢速 |

1.2N |

| 2 |

平放 |

中速 |

1.2N |

| 3 |

平放 |

快速 |

1.2N |

(1)实验中应将弹簧测力计沿___________方向拉动木块,使木块在水平面上做___________运动;

(2)由表中数据可以知:他在验证猜想_______(填序号),结论是_____________________________.

(3)另一位同学想验证滑动摩擦力是否和接触面积有关时,将木块沿竖直方向截去一半后,测得木块所受摩擦力变为原来的一半.他由此得出:滑动摩擦力的大小随接触面的减小而减小.你认为他的探究过程中存在的问题是:______________________;你改进后的操作是________________.

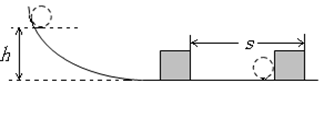

在探究“物体动能的大小与哪些因素有关”的实验中,如图15所示,让同一铁球从斜面的不同高度由静止释放,撞击同一木块.请回答下列问题:

(1)该实验的目的是研究(选填“铁球”或“木块”)的动能大小与的关系.

(2)该实验是通过观察来说明铁球对木块做功的多少,从而得出结论的.

(3)若水平面绝对光滑,该实验还能得出结论吗?理由是:

.

小明同学在实验室里用托盘天平和量筒测某种矿石的密度。他采取了如下的实验操作:

| A.将矿石用细线系好后慢慢地放入量筒中并记下总的体积。 |

| B.把游码放在标尺的零刻度线处,调节横梁上的螺母,使横梁平衡。 |

| C.把天平放在水平桌面上。 |

| D.将矿石放在左盘中。将砝码放在右盘中并移动游码直至横梁平衡。 |

E.在量筒中倒入一定量的水并记下水的体积。

(1)正确的实验操作顺序是(只填标号)。

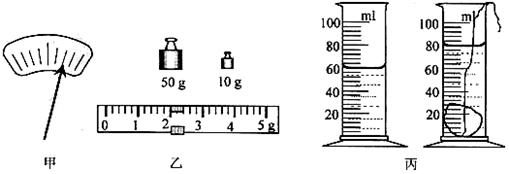

(2)在调节天平时,发现指针如下图甲所示偏向分度盘的右侧,此时应将平衡螺母

向调。

(3)用天平称矿石的质量,把矿石放在天平的左盘。天平平衡时,放在右盘中的砝码和游码在标尺上的位置如下图乙所示;量筒量出矿石的体积如下图丙所示,则该矿石的质量为g,体积为cm3,矿石的密度ρ= kg/m3。

张峰有一个标准的电压表,它有0~3V和0~15V两个量程。用它测量由两节干电池串联组成的电池组的电压时,接线正确,但他读出的读数是10V,这显然是错误的。

(1)请你说出他出现错误的原因。答:。

(2)实际电压应是多少伏特?答:_____________。

电流表指针摆动分别出现了如图甲、乙、丙所示的三种情况. 请分析他们在电流表的使用上分别存在什么问题,并写在下面的横线上.

甲同学的问题:________________________________________;

乙同学的问题:________________________________________;

丙同学的问题:________________________________________。

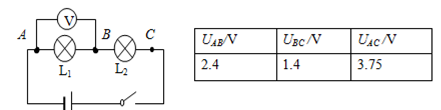

瑞瑞同学在中考物理实验加试时,对串联电路电压规律进行了探究.

【猜想与假设】串联电路总电压等于各用电器两端的电压之和

【设计与进行实验】

⑴按图所示的电路图连接电路;

⑵闭合开关,用电压表测出L1两端的电压;

⑶在测L2两端的电压时,瑞瑞同学为了节省实验时间,采用以下方法:电压表所接的B接点不动,

只断开A接点,并改接到C接点上;

⑷测出AC间的电压.

【交流与评估】

⑴在拆接电路时,开关必须__ ____.

⑵瑞瑞同学用上面的方法能否测出L2两端的电压?为什么?_ _.

⑶方法改进后,测出AB、BC、AC间的电压记录在右面表格中.分析瑞瑞同学的实验数据可以得出的结论是: 串联电路总电压____ ____各用电器两端的电压之和(填“等于”或“不等于”).

⑷这个实验在设计方案上还存在的不足之处是:__________.