《汉书·董仲舒传》“道之大原出于天,天不变,道亦不变”;“以教化为大务”;“正法度之宜”等记载,由此可知董仲舒的思想

| A.强调“春秋大一统” | B.糅合了多学派思想 |

| C.趋向“三教合一” | D.背离了先秦传统儒学 |

林则徐在《拟喻英吉利国王檄》中曾说:“窃喜贵国王深明大义,感激天恩。是以天朝柔怀绥远,倍加优礼,贸易之利,垂二百年,该国历以富庶,赖有此也。……况如茶叶大黄,外国所不可一日无也。……又外国之呢羽毕叽,非得中国丝斤,不能成织。……外国所必须者,曷可胜数,而外来之物,皆不过以供玩好,可有可无,既非中国要需,何难闭关绝市”。对材料理解正确的是( )

①林则徐依然以天朝上国自居

②中国是世界的重要原料供应地

③打开国门学习西方是强国富国之路

④保持两国贸易关系对双方都有利

| A.①②③ | B.②③ | C.①④ | D.②③④ |

“北无旅顺,南无台湾,中华海面,全为所扼,此后虽有海师,何以旅展?”这是张之洞对某次战争后所签订不平等条约的批判。该战争的历史影响在于( )

| A.使中国开始走上了学习西方的道路 |

| B.为中国民族资本主义的兴起创造了条件 |

| C.为国人思考制度变革提供历史契机 |

| D.使清政府成了帝国主义统治中国的工具 |

“太平天国的历史作用不在于‘运动’本身‘革命’,而在于引发了‘生死竞争’,迫使不同营垒中的开明之士顺应历史发展方向。”该观点认为太平天国运动( )

| A.沉重打击了清王朝统治 |

| B.顺应了中国历史发展趋势 |

| C.承担起了民主革命重任 |

| D.客观上推动了中国近代化 |

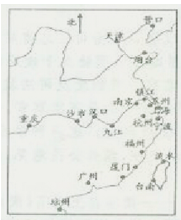

下图是一位学生在学习中国近代不平等条约时制作的通商口岸示意图,

他据此得出以下结论,其中正确的是( )

①总体来看通商口岸的开设由沿海向内地深入

②通商口岸的开设反映了半殖民地化程度加深

③通商口岸的开设均与列强的侵略意图相关

④通商口岸的开设均与列强的侵略路线相关

| A.①② | B.①②③ | C.①②④ | D.①②③④ |

17世纪40年代,伴随着明王朝的灭亡,清王朝建立起在全中国的统治。而同一时期的英国,也经历了一场不同含义的“革命”,这一“革命”最终结束了旧王朝的统治,建立了一个新的“王朝”。正是从这个时候开始,世界的天平开始失衡,东方的没落和西方的崛起都明显加快。从历史发展的趋势看,东西方“天平”失衡主要是指( )

| A.东西方文明的衰亡以及兴起 |

| B.东西方经济实力的对比和变化 |

| C.东西方社会发展方向的变化 |

| D.东西方军事力量的对比及变化 |