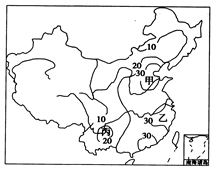

读我国某类自然灾害出现频次图,完成题。

此图反映的自然灾害是

| A.干旱 | B.台风 | C.洪涝 | D.寒潮 |

对图中甲、乙两区域灾害多发时间的叙述正确的是

| A.甲——7、8月 | B.甲——3、4、5月 |

| C.乙——5、6月 | D.乙——12、1、2月 |

图中丙区域此类灾害出现频次大于周边地区的最主要原因是

| A.降水集中,多暴雨 | B.地势低平,排水不畅 |

| C.喀斯特地貌的影响 | D.气温高,蒸发量大 |

下图中宏观地形M是()

| A.巨大裂谷 | B.岛弧—海沟 |

| C.低缓高原 | D.山脉—海沟 |

地质时期广东丹霞山区是一个大型内陆盆地,沉积了巨厚的红色岩层。后来由于地壳运动和外力作用形成了一片红色山群(丹霞地貌)。读图回答各题。

该地区的红色岩层属于()

| A.玄武岩 | B.花岗岩 | C.板岩 | D.砂岩 |

形成红色山群陡峭特征的主要外力作用是()

| A.地壳上升运动 | B.风力侵蚀作用 |

| C.流水沉积作用 | D.流水侵蚀作用 |

下列关于大气对流层特点的描述,其中全部正确的一组是:()

①气温随高度增加而递减②空气对流运动显著

③低纬地区厚度小于高纬地区④天气现象复杂多变

| A.①③ | B.①②④ | C.②③④ | D.①②③④ |

黄道面和地轴的夹角为()

| A.黄赤交角 | B.23026′ | C.66034′ | D.900 |

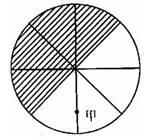

读中心点为地球北极的示意图,若阴影部分为7月6日,非阴影部分为7月7日,判断各题。

甲地的时间为()

| A.15时 | B.9时 | C.3时 | D.12时 |

北京为()

| A.6日8时 | B.7日8时 | C.6日20时 | D.7日20时 |

在上图中,若阴影部分表示黑夜,非阴影部分表示白天,甲地时间为()

| A.8时 | B.9时 | C.15时 | D.16时 |