南京见证了风云变幻的中国近代史,今天,南京已成为著名的旅游胜地。阅读下列有关南京的材料,根据要求回答问题:

材料一1997年7月1日,位于南京下关的静海寺内悬挂起一尊大铜钟。钟的主体高1.842米… …四周铸上许多“回”形图案……现在,每天前来参观的人络绎不绝……每年8月29日,社会各界人士都要组织一次盛大的撞钟仪式,重温历史,警钟长呜。静海寺因为浓缩着中国近代厚重历史而成为南京这个历史文化名城的重要一景。——《光明日报》

材料二 中山陵是孙中山先生的陵墓,位于紫金山麓,坐北朝南,建筑宏伟。其祭堂的门楣上刻有“民族、民权、民生”的横额。中山陵每年吸引观光游客达500万人次。

材料三 钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。天若有情天亦老,人间正道是沧桑。──毛泽东

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,判断静海寺中的大铜钟与近代史上的什么事件有关?这一事件给中国带来了怎样的影响?

(2)材料三中涉及的城市“钟山”是指什么地方?这里被誉为“虎踞龙盘”之地,列出中国近代史上曾定都于此的不同性质的政权。

(3)中山陵每年吸引观光游客达500万人次的原因是什么?

(4)从农民抗争,政治近代化和列强暴行角度说说近代史上发生于“虎踞龙盘”之地的重大事件。 材料三反映了什么历史事件?“宜将剩勇追穷寇”还有哪些表现?这一事件有何重要意义?

外交是智者的游戏,外交是妥协的艺术,外交更是一个国家实力强弱的晴雨表。阅读下列材料 :

材料一钦差大臣耆英代表清政府签订一系列不平等条约后,于1844年11月奏称:“夷情变幻多端,非出一致,其所以抚靖羁縻之法,亦不得不移步换形① 。固在格之以诚,尤须驭之以术……有加以款接方可生其欣感者,并有付之包荒(包容),不必深与计较方能于事有济者。”

——徐中约《中国近代史:1600—2000中国的奋斗》

(注解①:所以我们要采取安抚、笼络的手法,也不得不根据实际情况调整步伐、转换身形。)

材料二在近代中国的历史上,“外交”和“屈辱”是一对孪生兄弟。周恩来曾满怀义愤地指出:中国的反动分子在外交上一贯是神经衰弱怕帝国主义的。清朝的西太后、北洋政府的袁世凯、国民党的蒋介石,哪一个不是跪在地上办外交呢?

——《周恩来传》上卷

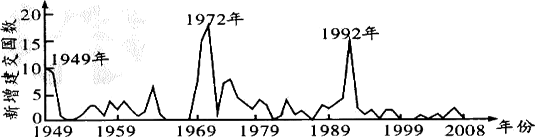

材料三新中国成立以来在外交方面取得辉煌的成就。截止2008年底,中国与171个国家建立外交关系,形成了1949年、1972年和1992年的三次建交高峰。如下图:

《1949---2008年中国与外国建交状况曲线图》

请回答:

(1)依据材料一,概括当时清朝的对外态度。

(2)依据材料二并结合所学知识,说明“跪在地上办外交”的状况在何时得以根本改变?并列举出在20世纪50年代中期新中国在国际舞台上崭露头角时的两项重大外交活动。

(3)依据材料三,分析促成1972年建交高峰出现的主要原因。

(4)结合所学知识,说明造成新旧中国不同的外交态度或外交状况的根本原因。

阅读下列材料:

材料一:

图一图二图三

材料二“西洋人因为拥护德、赛两先生闹了许多事,流了多少血,德、赛两先生才渐渐从黑暗中把他们救出,引向光明世界。我们现在认定只有这两位先生可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上的一切黑暗。”

请回答:

(1)图一的作者是谁?它的思想核心是什么?

(2)图二所示的这本著作的作者是谁?属于哪一派别?这一派别的代表人物还有哪些?他们政治主张是什么?

(3)图三刊物反映当时中国思想界兴起什么运动?这场运动的主要内容有哪些?它对近代中国思想解放有何影响?

(4)材料二中的德、赛两先生实际上指什么?是谁首先提出的?

阅读下列材料,回答问题。

材料一人是万物的尺度,是存在事物存在的尺度,也是不存在的事物不存在的尺度。

—普罗塔格拉

材料二诗人但丁(1265-1321)说:“神圣的种子不落在家庭,而落在个人身上。”彼特拉克同样说过:“真正的高贵并非天成,而是自为的。”

材料三马丁•路德是16世纪宗教改革的倡导者,他的神学思想强调“因信称义”;灵魂得到拯救的人在上帝面前被称为“义”,要想“称义”,即灵魂得到拯救,不在于遵守教会条规,不在于本人善行积下的功德,而在于上帝的恩典和个人对上帝的信仰……1517年10月,路德以学术争论的方式在维登堡大教堂的大门上张贴了“欢迎辩论”的《九十五条论纲》。论纲使赎罪券在德意志各地的销售大减。

——《宗教改革和伟大农民战争时期的德国》

(1)材料一是哪个学派的主张?材料二和材料三各反映了什么历史事件?(6分)他们共同的指导思想是什么?

(2)与材料一同时期的中国思想界的状况如何?

(3)材料二、三表达了作者怎样的主张?

(4)材料二、三反映的历史事件实质是什么?二者之间关系如何?

(5)14--18世纪的西欧,出现了三次影响巨大的思想解放潮流,它们能够兴起的相同的根本原因是什么?三次思想解放潮流产生的共同影响是什么?

阅列材料、回答问题。

材料一:世界近代史上,欧洲是国际关系错综复杂的热点地区之一,半个世纪以来,欧洲人为了实现“统一的欧洲”,一直进行着不懈的努力。从欧洲煤钢共同体到欧洲联盟,从20世纪50年代的6国到2007年的27国,从最初仅局限于经济合作到目前的政治、经济、军事一体化,“大欧洲”的宏伟蓝图正在一步一步成为现实。

——《世界现代史》

材料二:1971年尼克松说:西欧和日本都是美国非常强有力的竞争对手。朋友,是的。盟国,是的。但是,他们正在与我们竞争。在经济领导的问题上,他们在全世界同我们竞争得非常激烈……同我们在第二次世界大战结束的时候相比,美国遇到了我们甚至连做梦也没有想到过的那种挑战。

——《世界现代史参考资料》

(1)根据材料一并结合所学知识指出:二战后至今,欧洲一体化过程有何显著特征?反映了当今世界发展的什么趋势?根据材料二和所学知识,指出欧洲一体化对世界政治、经济的影响。

材料三:技术进步和出于对利润的追求,国际市场经济有效地把亚马逊河流域的橡胶、印度的黄麻、西非的棕油、澳大利亚的羊毛和埃及的棉花等等都利用于欧美的工业。

材料四:经营全球性公司的人在历史上第一次令人信服地试图依靠组织、技术和金钱把世界当作一个完整的单位来管理。

材料五:德国经济学家卡尔·海因茨·巴奎曾指出“当谈论经济意义上的全球化的时候,具体指的究竟是什么?最贴切的概念理解是以贸易联系的密切程度为基准的。”

——以上三段材料出自《世界近现代史》

(2)依据材料三、四、五,分析推动经济全球化的因素有哪些?其根本动力是什么?

(3)依据材料三、四、五,并结合所学知识指出经济全球化的实质。“二战”后初期,为重建国际经济秩序、推动国际贸易的发展而成立了哪些国际性经济组织?

阅列材料、回答问题。

材料一:

2005年9月28日,全球首次举行联合祭孔,参加祭典的澳大利亚墨尔本大学教授安黛丽·霍尔说:“儒家思想的精要之语对世人可以起到警醒作用,儒家的一些价值观念正在融入世界文化的主流”。

(1)指出孔子的思想核心及政治、教育上的主要主张分别是什么?

材料二:

武帝建元元年(公元前140年),董仲舒在举贤良对策中提出:“诸不在六艺之科,孔子之术者,皆绝其道,勿使并进”。 ……独尊儒术后,官吏主要出自儒生,儒家逐步发展,成为此后二千年间统治人民的封建正统思想。

——翦伯赞《中国史纲要》

材料三:

理学,亦称为新儒学,又称为“道学”或“宋学”。所以称为理学,是因为两宋诸子所创建的思想体系以“理”为宇宙最高本体,以“理”为哲学思辨结构的最高范畴;所以称为新儒学,是因为理学虽以儒家礼法、伦理思想为核心,但其张扬的孔孟传统已在融合佛、道思想精粹中被加以改造,具有一种焕然一新的面貌。

——冯天瑜等著《中华文化史》

(2)材料二中的核心主张对于西汉王朝统治有何意义?(4分)依据材料三分析,“理学”是怎样形成的?(4分)

材料四:

明清时期……面对理学的渐趋没落,一部分士大夫转而寻求新的思想理论,对程、朱理学提出了挑战,陆续出现了许多进步思想家,成为反理学的先驱。……他们倡扬民族气节,批判君主专制,反对空谈性理,向专制制度和宋明理学发起猛烈的攻击,提出了一系列具有启蒙思想的早期民主主义思想。

——《中国通史教程·古代卷》

(3)依据材料四并结合所学知识,概括进步思想家的主要主张。(6分)

材料五:中国古代科技发明的统计资料

| 年 代 |

科技发明(件) |

中国科技发明 |

世界其他国家科技发明 |

||

| 件数 |

百分比 |

件数 |

百分比 |

||

| 公元l-400年 |

45 |

28 |

62% |

17 |

38% |

| 公元401-1000年 |

45 |

32 |

71% |

13 |

29% |

| 公元1001—1500年 |

67 |

38 |

57% |

29 |

43% |

| 公元1501—1840年 |

472 |

19 |

4% |

453 |

96% |

——根据《自然科学大事年表》的统计

材料六:

作为官方正统思想的儒学,强调君权神授、天人合一、安天立命、修已安人,缺乏研究、开发自然的传统。当科学技术处于以总结经验、收集材料为主的传统科技阶段时,其影响尚不明显,因此中国古代还有可能在技术方面做出领先于西方的贡献。但一旦进入理论升华阶段,哲学观和自然观的影响就至关重要。

——摘自岳麓版高中历史教科书《必修三》

(4)依据材料五,简要归纳中国古代科技发展的阶段性特点。依据材料六,概括中国古代科技在近代落后于西方的原因。