阅读下列材料,回答问题。

材料一 丞相者,朕之股肱,所与共承庙宇,统理海内,辅朕之不逮以治天下也。

——《汉书·孔光传》

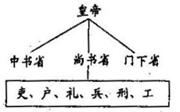

材料二 下图 唐朝的政制

材料三 明太祖认为:“自秦以下,人君天下者,皆不鉴秦设相之患,相从而命之,往往病及于国君者,其故在擅专威福。”

──《中国古代史资料选辑》

材料四 (洪武)十五年(1382年)仿宋制,置华盖殿、武英殿、文渊阁、东阁诸大学士,又置文华殿大学士……大学士特侍左右,备顾问而已。

——《明史》卷72《职宫志》

材料五 (清人赵翼说)“国初,承前明旧制,机务出纳,悉关内阁;其军事,付议政王大臣议奏。……雍正年间,用兵西北两路,以内阁在太和门外,儤直者多,虑漏泄事机,始设军需房于隆宗门内,选内阁中书之密者入直缮写。后名军机处。地近宫廷,便于宣召。”

——《檐曝杂记》

(1)材料一显示,汉代丞相有何特点?材料二反映了唐朝的什么制度?较之材料一,唐朝相权有何特点?

(2)根据材料三、四,明太祖废除丞相的原因是什么?废丞相以后,明初又采取了什么措施?

(3)明清时期是中国专制时代的晚期,材料三、四、五所反映这一时期君主专制制度有哪些新的变化?(2分)你怎样认识明清君主专制制度的消极影响?

(4)以上中枢权力结构的变化表明,中国古代政治制度的演变呈现出什么趋势?

阅读下列材料:

材料一:

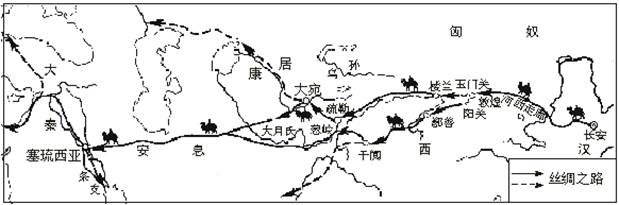

图1 两汉丝绸之路图

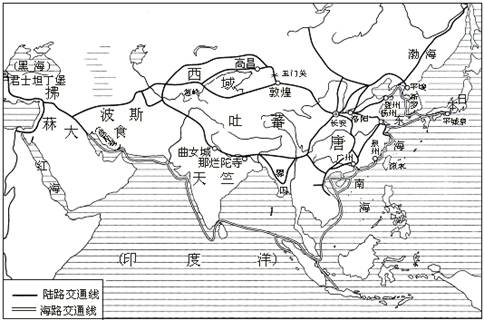

图2 唐朝对外主要交通路线图

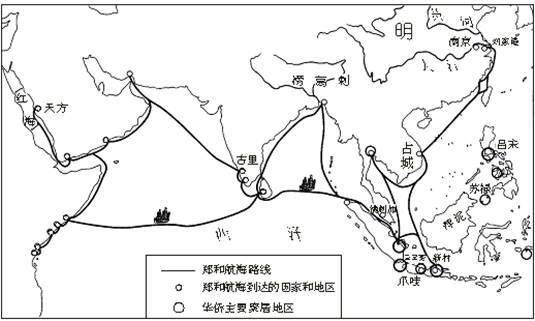

图3 郑和下西洋路线

材料二:汉代外交以“博望”“定远”作为成功的主要标志。唐代国威强盛,却没有大规模的远行出使记录。当时的外交,有所谓“万国朝未央(宫)”“万国拜含元(殿)”的形势。郑和下西洋是为了“宣教化于海外诸番国,导以礼仪,变其夷习”“布国威于四方”。

——张岂之《中国历史十五讲》

请回答:

(1)读图并结合所学知识,归纳说明中国古代对外交往中,陆上丝绸之路和海上丝绸之路各自的发展演变趋势。

(2)根据材料二,谈谈中国古代发展对外关系的动机与西方有何不同?分析其产生的社会政治、经济根源。

在民主革命时期,中国共产党处理“中山舰事件”和皖南事变的策略有何不同?试分析中共采取不同策略的原因。

概述20世纪初中国在政治体制、经济发展、思想文化方面发生的变化,简要分析经济与思想文化方面变化的原因和影响。

观察下面历史文献和图片,回答问题:

图1大总统誓词

图3上海南京路上悬挂五色国旗,

庆祝南京临时政府成立

(1)三幅图各从不同的方面反映了哪一重大历史事件?

(2)从近代化的角度看这一事件的历史进步性何在?

建国以来,我国城市生产关系有哪几次主要变革或调整?分别简析其主要作用。