北宋政治家王安石被列宁誉为是“中国十一世纪伟大的改革家”,其政治变法对北宋后期社会经济具有很深的影响,已具备近代变革的特点。阅读下列材料:

材料一 朝廷大有三冗,小有三费,以困天下之财……何谓三冗?天下有定官无限员,一冗也;天下厢军不任战而耗衣食,二冗也;僧道多而无数,三冗也。三冗不去,不可为国。

——《宋史》卷二八四

材料二 安石曰:“所以不足者,由未得善理财之人耳。”

光曰:“善理财之人,不过头会箕敛,以尽民财。民穷为盗,非国之福。”

安石曰:“不然,善理财者,不加赋而国用饶。”

——司马光《传家集》

材料三 王安石变法的经济措施,主要是通过限制大地主阶级的利益和通过政府利用商人专营某些商业行业,来获取财政收入,这对商品经济的发展有一定的推动作用……变法较多地反映中小地主和中小商人的要求,尤其是南方地主和商人的要求……总的来说,变法是代表地主阶级革新派的一种主张,其主流应该肯定。

——谷霁光《王安石变法与商品经济》

请回答:

(1)材料一反映的社会现象给北宋中期带来了什么严重后果?

(2)材料二反映了王安石怎样的理财观?结合所学知识,指出王安石的理财观在其变法中是如何体现的。

(3)材料三对王安石变法持何态度?理由是什么?

阅读下列材料:

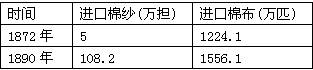

材料一近代中国棉织品进口及棉花出口统计表

材料二 19世纪70年代以后,进口棉纱的价格逐渐下降,1872~1890年间,最低时曾下跌三分之一以上。这就使得洋纱的价格远远低于土纱。如1887年牛庄三百斤的洋纱售银五十七两,而土纱却要售银八十七两左右。

材料三琼州附近的文昌,在1882年,由于廉价的印度棉纱的大量进口,使得本地的手工纺织业破产了。“文昌女工既失其纺纱职业便转入织布”了。又据1893年《益闻录》记载:江苏睢宁县,也由于“洋纱盛行,村人均有抱布之乐,户户织棉,轧轧机声”。

材料四:棉花价格提高……刺激了棉花种植面积的逐渐扩大。如上海、南汇两县,“均栽种棉花,禾稻仅十分之二”。如皋、通州、海门三县,“三县皆种棉花,并无杂树”。不仅原来的产棉区的种植面积逐渐扩大了,就是许多原来不种棉花的地区,也开始大规模种植棉花了。

──以上材料均摘自《中国近代经济史》

请回答:

(1)据材料一,说明19世纪70~90年代中国棉织品进口及棉花出口的变化情况。

(2)综合材料一、二、三,分析说明导致这种变化的原因。

(3)结合材料二、三、四,分析说明这种变化给中国经济带来的影响。

工业革命改变了人类世界。阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。

材料一 我国是世界上第一个工业生产的国家……因为我们有良好的政府,因为我们有一些独特的有利条件,因为我们有丰富的煤炭,因为我们有精巧的机器和机械……尤其重要的是因为我们有雄厚的资本积累。

──1861年英国下院议员

材料二 从1785年到1824年,英国经历着一个多么巨大的变化啊!有文字记载的两千年历史中,恐怕从来未有过这样巨大的革命。

──约翰·尼夫《战争与人类进步》

(1)“独特的有利条件”除了材料中提到的之外,请再举两例。

(2)“雄厚的资本积累”的途径主要有哪些?

(3)这场革命给英国带来了哪些巨大变化?

(4)这场革命给中国带来了哪些影响?

阅读下列材料:

材料一永乐二年正月,禁民下海。时福建濒海居民,私载海舡,交通外国,因以为寇。郡县以闻,逐下令禁民间海船。原有海船者,悉改为平头船,所在有司防其出入。──《永乐实录》卷二十七

材料二顺治元年,清政府颁布“迁海令”,将北起山东南至广东的沿海居民内迁三四十华里,并且将所有沿海船只悉行烧毁,寸板不许下水。凡溪河装栅,货物不许越界。……违者死无赦。

──《台湾外纪》卷十二

材料三夷货非衣食所需,可谓中国不缺耶。绝之则内外隔而构之衅无由生矣,夷虽欲窥伺我也,何可得哉!

──《海防纂要》卷七

请回答:

(1)据材料一、二,指出明清两朝对海外贸易的相似政策。

(2)明朝采取上述政策出于何种目的?这种目的是否达到?为什么?

(3)清朝采取上述政策出于何种目的?依据是什么?

(4)结合所学知识评价明清的对外政策。

阅读下列材料,回答相关问题:

材料一为生不能为人,为人者天也。人之为人,本于天也。天亦人之曾祖父也,此人之所以乃上类天也。……天子受命于天,天下受命于天子……王者承天意以从事,与天同者,大治;与天异者,大乱。——董仲舒《春秋繁露·为人者天》

(1)概括材料一所反映的中心思想。这种思想对当时的社会或对当今的时代发展有什么影响?(要求:任选一个方面回答,皆同等给分。)

材料二

(2)结合所学知识,概括材料二中“①②③④”四句话所反映的核心内容及对应的思想解放运动。

阅读下列材料(20分)

【材料一】兰芝被休(强迫离婚)后:还家十余日,县令遣媒来。云有第三郎,……媒人去数日,寻遣丞请还……云有第五郎,娇逸未有婚。遣丞为媒人,主薄通语言。直说太守家,有此令郎君,既欲结大义,故遣来贵门。……阿兄得闻之,怅然心中烦,举言谓阿妹:“作计何不量!先嫁得府吏,后嫁得郎君,否泰如天地,足以荣汝身。不嫁义郎体,其往欲何云?”

——南北朝时期乐府民歌《孔雀东南飞》节选

【材料二】“闽中少妇丧夫,不能存活,则遍告之亲戚,言将以某日自裁(自杀),而为之亲戚者,亦引为荣,则鸠(筹)资为之治槥(音慧,意为小棺材)。前三日,彩舆鼓吹,如迎神人。少妇冠帔衮服,端坐舆中,游历坊市,观者如堵,有力者设宴饮之,……三日游宴既尽,当路结彩棚,悬彩绳其上,少妇辞别亲戚,慨然登台,履小凳,以颈就绳而殁,万众拍手称美。

——林纾《畏庐琐记》

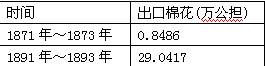

【材料三】《古今图书集成》统计的烈女节妇人数

朱熹:“唐源流出于夷狄,故闺门失礼之事,不以为异。 ──《朱子语类》

明清时代,《内训》、《古今列女传》、《规范》等女教读物铺天盖地,明清帝王都曾下过不少诸如此类的诏书、制文。”

【材料四】新文化运动的倡导者们认为,中国所以危亡,民主和科学所以不能实现,是由于封建伦理道德的严重束缚所致。陈独秀尖锐地指出:以孔子学说为代表的封建伦理道德,阻碍了中国人民的觉醒和社会的进步。李大钊发表文章指出,孔子是“数千年前之残骸枯骨”“历代帝王专制之护符”“保护君主政治之偶像”。……对于不合时宜的旧道德,“虽冒毁圣非法之名,亦所不恤矣”。

——马尚斌等《中国近代史教程》

请根据材料结合所学知识回答:

(1)依据材料一回答,南北朝时期的人们对妇女再婚持何态度?并说明依据。

(2)依据材料二,概括寡妇殉难的原因。

(3)依据材料三,分析“烈女节妇”由少到多的原因。

(4)依据材料四说明新文化运动的倡导者是如何评价儒家思想的?(4分)