《二十世纪中国的崛起》指出:“一个民族的觉醒,通常要有两个条件:第一,这个民族面对着或者经历了以往没有遇到过的严重危机,甚至整个民族被逼到生死存亡的关头,旧格局再也无法继续保持下去。第二,还要这个民族能看到出路,燃烧起新的希望,深信只要奋起救亡,勇于变革,就可以改变目前的艰难处境。”下列能够反映20世纪中国“旧格局再也无法继续保持下去”和“奋起救亡,勇于变革”的史实是

| A.《马关条约》和公车上书 | B.瓜分狂潮和义和团运动 |

| C.《辛丑条约》和戊戌变法 | D.《辛丑条约》和辛亥革命 |

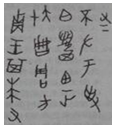

下图甲骨刻辞,学者释读如下:“商王帝辛(纣)祭祀大甲,以西伯之事上告,用黍稷之类奉献,因而得到福佑。”从中可以得出

| A.“西伯之事”应指牧野之战 |

| B.商代的黍稷种植已相当发达 |

| C.甲骨文已是较为成熟的文字 |

| D.早期政治制度走向完备与成熟 |

.西学东渐经历了一个渐进过程,古代以传播宗教与科技知识为主;进入近代,学西方以科技、政治内容为主;民国初则由制度转向文化。由此得出

| A.传播者的身份影响传播的内容 |

| B.整个过程深受启蒙思想影响 |

| C.西学逐渐取代中学的文化主流 |

| D.政府主导与社会参与相结合 |

宋代路振的《九国志》记载,唐哀帝时(十世纪),郑王番率军攻打豫章(今江西南昌),“发机飞火”,烧毁该城的龙沙门。这可以说明

| A.唐代战争时使用突火枪 |

| B.唐末军事上已使用火药 |

| C.火药促进了地理大发现 |

| D.唐代火药已经传入欧洲 |

宋代张载等人提出“宗法若立,则人人各知来处,朝廷大有所益”,欧阳修、苏洵等众多学者提倡敬宗收族、义恤乡里以及办“义仓”“义学”“义冢”等等。这一风气逐步盛行的原因是

| A.重建上古宗法制度 | B.社会矛盾日趋激化 |

| C.强化对户籍的管控 | D.儒学深入社会生活 |

历史学者指出,中国历史上某一时期“有极关重要者四事”:一为中国版图之确立,二为中国民族之传承,三为中国政治制度之创建,四为中国学术思想之奠定。该时期是指

| A.商周时期 | B.秦汉时期 |

| C.魏晋时期 | D.隋唐时期 |