阅读材料,回答问题。

材料一 其原因在于中国较与世隔绝,它仅仅受到西北游牧民的侵略……东周时期,王朝软弱无力,封建主相互混战不绝……新的、更有效的铁制工具使农业有可能从原先的黄河发源地向南扩展到森林茂密的长江流域。铁制工具还促进了流域地区大批的排水工程、为长距离运输大批商品而进行的运河开挖以及西北干旱地区的灌溉工程。…… 伴随经济变革而来的是重大的政治变革,即分封制转变为中央集权制……法家人关心的是改革社会,以加强他们所奉事的诸侯的力量。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 美国“除了全州性的法律以外,州有时也颁布一些全州性的治安条例。但在一般情况下,是由乡镇当局或乡镇官员会同治安法官,根据当地的需要,规定本地的社会生活细则,公布有关公共卫生、正常秩序和公民道德的守则。”

——引自托克维尔《论美国的民主》

(1)材料一中,作者认为中国古代中央集权制度产生的历史原因有哪些?

(2)根据材料二,概括美国中央与地方权力分配的特点。这样的权力分配有何积极作用?

(3)古代中国和近代美国都实行中央集权制,结合上述材料和所学知识,谈谈你对中央集权制的认识。

阅读下列材料:

材料一我的业师梁启超先生说,王安石是大改革家,中国千古一人,在他以前,有过改革家,如在齐的管仲,在秦的商鞅。然而,论到有见识,彻底了解宋朝的政治缺失、人民疾苦,有办法解决他的问题,有毅力贯彻他的计划,在宋朝以前或其以后,中 国只有王安石。——黎东方《我对历史的看法》

国只有王安石。——黎东方《我对历史的看法》

材料二王安石既执政……神宗曰:“不知卿所施以何为先?”王安石曰:“变风俗,立法变,是方今所急也。” ——《二十二史札记》

——《二十二史札记》

材料三王安石以新法害天下,引用奸邪,更张法令,驯至靖康之难,人皆咎安石为祸首。——《二十二史札记》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识分析,王安石变法前“政治缺失”与“人民疾苦”的主要表现是什么?

(2)根据材料二和所学知识回答,王安石“变风俗,立法变”主要有哪三方面措施?其中为减少“人民疾苦”,采取了哪些具体措施?这些措施取得了什么成效?

(3)结合史实评述材料三中的观点。

材料:辛亥革命推翻了清王朝,根本上结束了延续二千多年的君主专制政体。其之所以能迅速取得全国性的胜利,一个重要原因是起义各省权力结构的成功转换。以东南地区而论,革命派、立宪派和从旧政权中分离出来的地方实力派,立即组成新的权力机构。……东南地区在民国时期之所以成为全国政治民主化运动的高亢之区,根本上是与辛亥革命前后社会精英在变革传统政治制度中的活力分不开的。……从社会史的角度看,……辛亥革命才是质变的开始。如果没有辛亥革命,清王朝没有倒台,那么就不会有民国以后的政治、经济、文化、社会思潮方面的重大变化。从社会结构变迁和社会转型这一社会史角度看,辛亥革命才是近代史的真实起点,它在中国历史上的界标意义,应该比1840年鸦片战争更高大,更重要。

——《论辛亥革命与东南地区社会结构的变迁——兼论中国近代史的开端》

(1)结合材料和所学知识,谈谈辛亥革命前后社会精英在变革传统政治制度中作出哪些努力。这对于清政府权力结构的变化起到什么影响。

(2)结合材料和所学知识,运用鸦片战争及以后的相关史实谈谈你对作者认为“辛亥革命才是近代史的真实起点”的理解(不少于三个史实展开且言之有理即可)。

阅读下列材料。

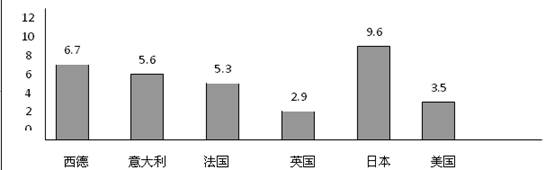

材料一:从上世纪50年代初到70年代初,西欧和其他发达资本主义国家,都进入了经济高速发展的“黄金时期”。西欧经济的增长速度,在主要资本主义国家中仅慢于日本,却快于美国。西欧在资本主义世界经济、政治上的地位迅速提高。

在高速发展的20年内,资本主义国家经济的年平均增长率为4.9%。西欧在世界工业生产中所占的比重逐渐提高,而美国所占的比重日益缩小。

西欧的黄金储备在资本主义世界黄金储备中的比例增大(见下列图示)

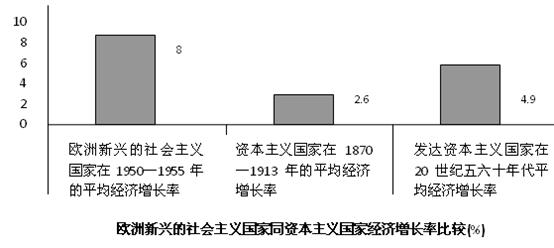

材料二:欧洲新兴的社会主义国家,在社会主义制度确立后一段时期内的经济增长率,超过了资本主义国家“黄金时期”的经济增长率。但是从上世纪60年代起,经济增长率出现了下降趋势(见下图),这种状况一直持续到它们的剧变和解体。不过令人惊讶的是,东方的社会主义中国从上世纪70年代末进行改革开放,取得了令世人瞩目的的成绩,今天经济总量已处于世界第二的位置。

请回答:

⑴根据材料一并结合所学,谈谈20世纪50年代到70年代初主要资本主义国家经济发展的总趋势,并分析产生这种趋势的原因。

⑵根据材料一并结合所学,说明主要资本主义国家之间经济发展的消长变化及其导致的主要后果。

⑶分析20世纪50年代的前半期,欧洲新兴的社会主义国家的平均经济增长率比“黄金时期”的发达资本主义国家高的原因。

⑷根据材料二并结合所学知识,谈谈为什么在20世纪中后期,欧洲社会主义国家的经济增长率出现了下降的趋势,而中国却保持了高速增长的趋势?

⑸根据以上材料,可看出从20世纪中后期以来,世界经济呈现出什么样的特点。

(25分)人类进入近代以来,各国的孤立状态逐渐被打破,各国之间的经济贸易来往不断扩大、日益频繁。阅读下列材料,回答问题:

材料一在(公元)1500年以前,阿拉伯和意大利商人在亚欧大陆上从一个地区运货到另一个地区,而货物主要是奢侈品、香料、丝绸、宝石及香水。但是到18世纪后期新世界的种植场生产的大量砂糖、咖啡及棉花等大部分运往欧洲出售;西班牙人也向新世界引进欧洲各种水果,如橄榄以及葡萄。美洲的特产也被流向世界各地,如玉米、马铃薯、西红柿、番薯、花生、各种豆类及南瓜、可可等。

——吴于廑、齐世荣主编《世界史·近代史》

材料二英国诺丁汉大学教授郑永年指出:所谓的一个国家外部的崛起,实际上是它内部力量的一个外延,在一个国家内部,自己的国家制度还没有健全的情况下,就很难成为一个大国,即使成为一个大国,也是不可能持续的。 …… 环顾当时的世界,法国正处于君主专制的鼎盛时期;……大清王朝268年的江山才刚刚坐了44 年。但是英国,这个地处边缘的小国,却在历史性的转变中抢了先机,已经率先到达了现代文明的入口处,即将一步步稳健地走向世界的中心。在下两个世纪里,它将傲视全球。

——《 大国崛起 》之“走向现代(英国)”

材料三火车、轮船、电报等新式交通工具和电讯器材的出现,把世界各地的生产、流通和消费紧紧联结在一起。1869年苏伊士运河通航,使欧洲到印度的航路缩短了4000英里。1914年竣工的巴拿马运河则使旧金山到利物浦的航程近了5666英里。轮船的不断更新使航速大大提高,欧美航程从42天缩短为5天,从伦敦到加尔各答也由3个月减为18天。此外跨洲铁路的修建,加强了洲际联系。有线电报、电话和无线电报的普及,使世界通讯网络得以形成。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料四关于英文称呼中国国名为“CHINA”一词的来历,比较流行的说法是来源于瓷器,因为 在英语中,中国和瓷器都是“CHINA"。另外,也有人认为,"CHINA”一词的产生与秦朝有关,因为英文中“秦”的翻译是“CHIN"。还有一种观点则把“CHINA”与丝绸挂上了钩。在法文中,“丝”的拼写则为“CHINE",与英文“CHINA”的发音与拼写已经非常接近,最后再从法文正式“过渡”到了现在的“CHINA”一词。而古代日本在提到笼统的中国概念时,则称中国为“汉土”或“唐土”。

在英语中,中国和瓷器都是“CHINA"。另外,也有人认为,"CHINA”一词的产生与秦朝有关,因为英文中“秦”的翻译是“CHIN"。还有一种观点则把“CHINA”与丝绸挂上了钩。在法文中,“丝”的拼写则为“CHINE",与英文“CHINA”的发音与拼写已经非常接近,最后再从法文正式“过渡”到了现在的“CHINA”一词。而古代日本在提到笼统的中国概念时,则称中国为“汉土”或“唐土”。

材料五

(1)根据材料一说明18世纪后期世界发生了什么变化?(3分)简析其原因(3分)

(2)结合所学知识指出,17~18世纪的英国是如何“在历史性的转变中抢了先机”的?(4分)

(3)根据材料三,简要概括科技进步促进资本主义世界市场最终形成的主要表现。

(4)根据材料四分析英文“CHINA”一词这三种说法和日本古代称中国为“汉土”或“唐土”的历史文化原因。

(5)根据材料五的三幅图,分析近代西方工业文明对中国社会的影响主要表现在哪几个方面?

鸦片战争以后,中国面临着“三千年未有之大变局”。在危难的时局中,中国人艰难地实践着社会转型。阅读材料,结合所学知识回答下列问题。

材料一第二次鸦片战争后,清政府被迫接受外国公使进驻北京,在对外交往的过程中,清政府也认识到遣使驻外的迫切性。李鸿章说:“自来备边双夷,将才、使才二者不可偏废。各国互市遣使所以联外交,亦可以窥敌情”,“当能预为辨阻,密速商办。否则,亦可于发兵之后,与该国君臣面折廷争,较在京议办更为得力”。

材料二盛宣怀承旨兴办铁路,募集资金非常困难,他说:“钦政奉旨招商,逾年无效,推原其故,华商无银行,商民之财无所依附,散而难聚”,他还认为,如不设立中国自己的银行,就“无以通华商之气脉(资金流通),杜(杜绝)洋商之挟持。”此后盛宣怀筹办了中国第一家银行,中国近代金融事业逐渐发展起来。

材料三 张之洞说:“西法最善者,上下议院相互维持之法也。中国民智未开……下议院此时断不可设,若上议院则可仿行。”(欧洲议会制度常例,下议院为平民院,上议院为贵族院)

(1)材料一中李鸿章对派遣驻外使节的必要性有什么认识? (2分)

(2)依据材料二分析中国近代银行出现的背景和作用。(5分)

(3)张之洞的言论中体现了新旧时代的矛盾。依据材料三说明张之洞政治思想中的矛盾之处。(3分)结合所学知识分析这种思想意识形成的社会背景。(3分)