有历史学家发出感慨:“为什么工业化浪潮不是在法国之后穿过地中海而席卷突尼斯、阿尔及利亚呢?是地中海太宽阔了吗?果真如此,那么大工业为什么又能横渡大西洋而到北美生根开花呢?”这一材料说明了

| A.要实现工业化必须发展资本主义制度 | B.制度是一个国家发展进程中的重要因索 |

| C.西方文明比非洲文明更易接受新事物 | D.自然条件在国家发展进程中起决定作用 |

被西方教会势力指责为“意在扰乱对神的信仰,企图毁灭上帝”,而中国启蒙思想家严复则认为“其彰人耳目,改易思理,甚于奈端(牛顿)氏之天算格致”的学说是

| A.日心说 | B.进化论 | C.量子论 | D.相对论 |

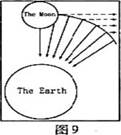

图9是一张历史研究性学习活动宣传海报的配图。据此判断.下列标题中最适合于这份海报的是

| A.“超越时空的梦想” |

| B.“探索与发现:海王星” |

| C.“普朗克的假说与验证” |

| D.“比萨斜塔——亚里士多德力学学说的终结” |

17世纪,处于科学革命中的西欧,“肯定自然知识的实用价值,以及肯定它对科技进步的前景所包含的意义,已经成为普遍接受的常识,但科学的素养对于人类,以及对于人类所处的环境实际产生的作用还是很小”。这一现象说明

| A.民众仅从实用角度理解科学革命 |

| B.科学素养的提高不受社会重视 |

| C.科学革命只影响到知识阶层 |

| D.科学方法已获得广泛认同 |

1919年英国《泰晤士报》曾刊登标题文章——“科学革命”,两个副标题是“宇宙新理论”、“牛顿观念的破产”。具有“科学革命”意义的理念是

| A.日心说 | B.量子论 | C.相对论 | D.经典力学 |

日本福岛核泄漏事故引起全球关注。反思近代科技发展的历程,下列说法正确的是

| A.人类面临的核威胁最初源于爱因斯坦的相对论 |

| B.原子弹的使用是反法西斯战争胜利的决定因素 |

| C.科技发明是近百年间众多人为灾难的主要原因 |

| D.第三次科技革命诸多技术源于二战中的军事发明 |