在春秋战国这一社会转型期,下列现象或价值观最可能在社会上盛行或被默认的是( )

| A.争功逐利 | B.仁义道德 | C.礼乐教化 | D.无为而治 |

世博会是参展者向世界各国展示自己先进文化、最新科技和产业的舞台,下列发明创造,最有可能在1889年巴黎世博会上展出的是()

下列现象,与19世纪前期的英国不相符合的是()

| A.“乡村建起了厂房,城镇竖起了烟囱,工厂里回荡着机器的轰响。” |

| B.“新的工业部门加工制造的是从地球上最遥远的地区运来的原料” |

| C.“铁产量超过了世界上所有国家铁产量的总和;煤占世界总产量的三分之二,棉布占全球的一半以上。” |

| D.“中小企业在垄断企业的阴影下生存,贫困人口大量增加。” |

有17世纪“海上马车夫”之称的国家是()

| A.西班牙 | B.葡萄牙 | C.荷兰 | D.英国 |

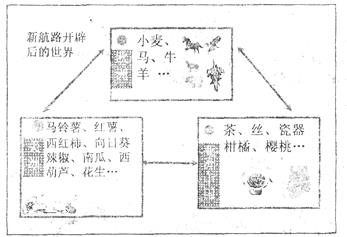

下图反映的主题是( )

| A.文明交融 | B.世界大同 |

| C.欧洲霸权 | D.殖民扩张 |

有的学者认为:“从1492年哥伦布远航美洲使东西两半球会合之日起,全球化过程已经开始了。”他所说的“全球化已经开始”在当时主要指()

| A.资本主义世界市场初步形成 |

| B.世界经济中心开始转移到美洲 |

| C.世界开始成为一个互相影响、联系紧密的整体 |

| D.美洲与欧洲开始出现区域性经济集团 |