罗荣渠在《现代化新论》中说:“1933年《申报月刊》发行‘中国现代化问题’特辑专号,征文中(26篇文章)认为中国现代化应走资本主义道路的观点非常少,绝大多数人主张走受节制的资本主义或非资本主义道路。”产生上述认识主要是因为当时( )

| A.南京国民政府政策倡导 | B.资本主义在中国发展举步维艰 |

| C.西方经济危机危害严重 | D.马克思主义在中国被广为接受 |

下表是19世纪最后30年英、德、美三国煤炭、钢铁产量情况统计(单位:万吨)。表中①②③所代表的国家依次为

| 国家代号 |

1871年 |

1900年 |

||

| 煤炭 |

钢铁 |

煤炭 |

钢铁 |

|

| ① |

117.0 |

6.7 |

225.0 |

13.9 |

| ② |

37.9 |

1.75 |

149.8 |

15.1 |

| ③ |

41.9 |

1.77 |

240.8 |

24.0 |

A.美国、英国、德国 B.德国、美国、英国

C.英国、德国、美国 D.英国、美国、德国

菲律宾在1512年被麦哲伦发现后命名为圣拉萨鲁斯群岛(发现该群岛是12月17日,是该圣徒的节日)。20年后,西班牙人以其王储、后来的国王菲利浦二世的名字改称该群岛为菲律宾(Philippines)。菲律宾国家名字的由来

| A.带有宗教色彩 | B.尊重了当地文化 |

| C.体现了东西方文化交融 | D.带有浓厚的殖民色彩 |

中国现代意义上的广告起始于鸦片战争后,民国初年得到显著发展,1956年后消失,1978年末又重新出现,材料中广告业消失的最主要原因是

| A.经济困难 物资匮乏 | B.企业热衷产品直销 |

| C.三大改造,政府取缔 | D.国家实行计划经济 |

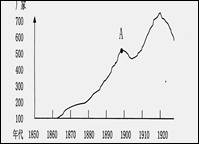

如图,观察图9《中国民族资本主义企业发展变化图》,依据所学知识和图片反映的信息,你认为A点状况反映出

①中国传统的自然经济进一步解体

②洋务企业的诱导,外商企业的刺激

③清政府放宽对民间投资设厂的限制

④“民生主义”成为当时的思想主流

⑤帝国主义忙于“一战”,无暇东顾

| A.①③ | B.①④⑤ | C.①②④⑤ | D.①②③ |

德国学者韩博天说:“中国政府经常运用一种‘试点’的方法,即允许地方政府根据当地的实际情况摸索解决问题的方法,成功的地方经验会被吸收到中央的政策中,继而在全国推广。”这种方法体现在

①社会主义工业化

②家庭联产承包责任制的实行

③对外开放格局的形成

④90年代以来,社会主义市场经济体系的建立

| A.②③④ | B.①②③ | C.②③ | D.①②③④ |