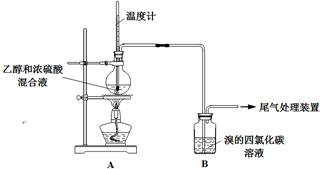

实验室制乙烯时,产生的气体能使Br2的四氯化碳溶液褪色,甲、乙同学用下列实验验证。(气密性已检验,部分夹持装置略)。

实验操作和现象:

| 操 作 |

现 象 |

| 点燃酒精灯, 加热至170℃ |

Ⅰ:A中烧瓶内液体渐渐变黑 Ⅱ:B内气泡连续冒出,溶液逐渐褪色 |

| …… |

|

| 实验完毕, 清洗烧瓶 |

Ⅲ:A中烧瓶内附着少量黑色颗粒状物,有刺激性气味逸出 |

(1)烧瓶内产生乙烯的化学方程式是___ __ 。

(2)溶液“渐渐变黑”,说明浓硫酸具有 性。

(3)分析使B中溶液褪色的物质,甲认为是C2H4,乙认为不能排除SO2的作用。

① 根据甲的观点,使B中溶液褪色反应的化学方程式是 。

② 乙根据现象Ⅲ认为产生了SO2,在B中与SO2反应使溶液褪色的物质是 。

③ 为证实各自观点,甲、乙重新实验,设计与现象如下:

| |

设 计 |

现 象 |

| 甲 |

在A、B间增加一个装有某种试剂的洗气瓶 |

Br2的CCl4溶液褪色 |

| 乙 |

与A连接的装置如下: |

D中溶液由红棕色变为浅红棕色时,E中溶液褪色 |

a. 根据甲的设计,洗气瓶中盛放的试剂是___ ___。

b. 根据乙的设计,C中盛放的试剂是___ __。

c. 能说明确实是SO2使E中溶液褪色的实验是_ ___。

d. 乙为进一步验证其观点,取少量D中溶液,加入几滴BaCl2溶液,振荡,产生大量白色沉淀,浅红棕色消失,发生反应的离子方程式是____ _。

(4)上述实验得到的结论是 。

(10分)I、按下图装置,持续通入气态物质X,可以看到a处有红色物质生成,b处变蓝,c处得到无色液体可用于其它实验。

①X可能是(从所给物质中选取,填代号)

| A.H2 | B.CH3CH2OH(g) | C.NH3 | D.CO和H2 |

写出在a中所进行反应的反应方式。

②实验中C处U型管浸没在冰水中,使用冰水的目的是:。

③该实验装置有一明显缺陷,请指出:。

Ⅱ、某同学偶然发现向溴水中加入乙醛溶液,溴水褪色。该同学为解释上述现象,提出两种猜想:①溴水将乙醛氧化为乙酸;②溴水与乙醛发生加成反应。请你设计一个简单的实验,探究哪一种猜想正确?

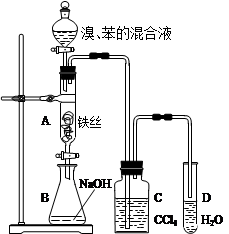

某化学课外小组用下图装置制取溴苯并探究该反应的类型。先向分液漏斗中加入苯和液溴,再将混合液滴入反应器A(A下端活塞关闭)中。

(1)写出A中反应的化学方程式:________________________________________ 。

(2)实验结束时,打开A下端的活塞,让反应液流入B中,充分振荡,目的是_________________________。

(3)C中盛放CCl4的作用是_________________________。

(4)若要证明苯和液溴发生的是取代反应,而不

是加成反应,通常有两种方法,请按要求填写下表。

| 向试管D中加入的试剂 |

能证明苯与液溴发生取代反应的现象 |

|

| 方法一 |

||

| 方法二 |

为探究H2O2、SO2、Br2氧化性强弱,某小组同学设计如下实验(夹持及尾气处理装置已略去,气密性已检验)。

| 实验操作 |

实验现象 |

| ⅰ.打开A中分液漏斗活塞,滴加浓硫酸 |

A中有气泡产生,B中红棕色溴水褪色,C中有白色沉淀 |

| ⅱ.取C中沉淀加入盐酸 |

C中白色沉淀不溶解 |

| ⅲ.打开B中分流漏斗活塞,逐滴滴加H2O2 |

开始时颜色无明显变化;继续滴加H2O2溶液,一段时间后,混合液逐渐变成红棕色 |

(1)A中发生反应的化学方程式是________________________________________。

(2)甲同学通过C中产生白色沉淀,得出结论,氧化性:H2O2>SO2。

①乙同学认为不能得出此结论,认为在滴加浓硫酸之前应增加一步操作,该操作是___________。

②丙同学认为还应该在B和C之间增加洗气瓶D,D中盛放的试剂是____________。

③将乙和丙同学改进后的方案进行实验,C中产生白色沉淀,得出结论:氧化性H2O2>SO2。

(3)ⅲ中滴入少量H2O2没有明显变化。提出假设:

观点1:H2O2的量少不能氧化Br―观点2:B中有未反应的H2SO3

为验证观点2,应进行的实验操作及现象是___________________________________。

(4)通过上述全部实验,得出结论:H2O2、SO2、Br2氧化性由强到弱的顺序是________。

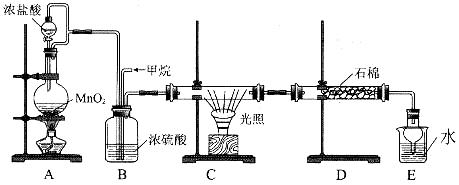

利用甲烷与氯气发生取代反应的副产品生产盐酸的设想在工业上已成为现实。某化学兴趣小组拟在实验室中模拟上述过程,所设计的装置如下图所示:

(1)A中制取C12反应的化学方程式是_____________________________。

(2)D装置中的石棉上吸附着潮湿的KI粉末,其作用是_________________________。

(3)E装置的作用是______________(填序号)。

A.收集气体 B.吸收氯气 C.吸收氯化氢

(4)E装置中除了有盐酸生成外,还含有有机物,从E中分离出盐酸的最佳方法是______________。

(5)将l mol CH4与C12发生取代,测得4种有机取代物的物质的量相等,则消耗的氯气的物质的量是______________。

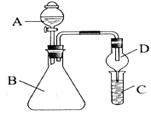

利用下图装置验证同主族元素非金属性的变化规律。

(1)若要证明非金属性:C1>I,A中加浓盐酸,B中加KMnO4(KMnO4与浓盐酸常温下反应生成氯气),C中加淀粉碘化钾溶液,观察到C溶液中的现象是_________,即可证明。可用_________溶液吸收尾气。

(2)若要证明非金属性:C>Si,则在A中加盐酸,B中加CaCO3,C中加Na2SiO3溶液,观察到C中溶液的现象是__________,即可证明。但有的同学认为盐酸具有挥发性,应用_________溶液除去。