1951—1991年台湾农业结构发生变化的同时,种植业内部结构也发生了变化。读下表回答小题。

中国台湾主要农作物种植面积变动表(1951-1990年) 单位:%

| |

1951 |

1961 |

1971 |

1981 |

1991 |

| 稻米 |

52.25 |

48.51 |

46.51 |

47.72 |

39.33 |

| 甘薯 |

15.4 |

14.62 |

13.92 |

3.9 |

-- |

| 甘蔗 |

3.95 |

5.8 |

5.59 |

7.44 |

5.71 |

| 水果 |

2.11 |

1.95 |

7.26 |

9.93 |

19.29 |

| 蔬菜 |

5.23 |

5.61 |

9.06 |

15.84 |

16.3 |

影响表中主要农作物种植面积变化的主要原因是

| A.交通条件改善 | B.市场需求变化 |

| C.劳动力素质提高 | D.农业生产技术进步 |

对台湾1951年至1991年主要农作物种植面积数据变化的分析,可借助于

| A.电子地图 | B.地理信息系统 |

| C.全球定位系统 | D.遥感 |

读某地区等压线图(单位:hPa),回答题

此时①海域的表层海水的盐度,理由是?

| A.偏高大量淡水注入稀释了海水 |

| B.偏低大量淡水注入稀释了海水 |

| C.偏高气温高,蒸发量大 |

| D.偏低气温高,蒸发量大 |

此时,一艘自波斯湾回日本的油轮,在途径图中③处时

| A.顺风顺流 | B.顺风逆流 | C.逆风顺流 | D.逆风逆流 |

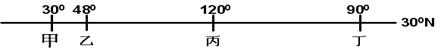

下图为300N附近四条河流的河口位置图。读图回答下列题。

四条河流年径流量变化最大的是()

| A.甲 | B.乙 | C.丙 | D.丁 |

下列对四条河流河口地区叙述正确的是()

| A.甲处是世界著名的黄麻产区 | B.乙处是世界著名的石油产区 |

| C.丙处是所在国最大的林业区 | D.丁处是所在国最大的工业区 |

关于甲、丙、丁三处共同特征,叙述不正确的是()

| A.都盛产石油 | B.流域内人口都稠密 |

| C.下游两岸都盛产棉花 | D.都有水稻种植 |

甲处沿300N线建立绿色植物带,它的主要作用是()

| A.防止泥石流发生 | B.保护湿地 |

| C.保护河流水源地 | D.减缓土地荒漠化 |

甲处种植的经济作物的生长条件是()

①光照强②热量丰富③土壤疏松肥沃④降水丰富

A ①④ B③④ C①③ D ②④

下图是东亚部分地区示意图,图中甲、乙、丙三地纬度大致相同。回答题。

下列气候特征中,三地差异最明显的是()

| A.气温年较差 | B.降水量的季节变化 |

| C.夏季风的风向 | D.高温期与多雨期的时间 |

日本1月0℃等温线与北纬38°纬线基本吻合,而中国东部地区1月0℃等温线与北纬33°纬线基本吻合。说明()

| A.日本地形以山地为主,中国东部以平原为主 |

| B.日本1月南北温差小,中国东部1月南北温差大 |

| C.日本受冬季风影响小,中国东部受冬季风影响大 |

| D.日本1月晴朗天气多,中国1月日照时间短 |

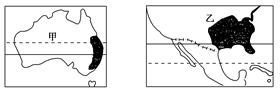

读下图,回答题。

下列关于甲、乙两国的叙述,错误的是( )

| A.两国人口再生产类型都属于现代型 |

| B.两国都有大牧场放牧业 |

| C.两国都是世界著名的粮食出口国 |

| D.两国工业都集中分布在东北部 |

造成两国阴影区气候分布面积差异的原因是( )。

①夏季风受地形的影响:甲国比乙国显著 ②海陆热力性质差异:乙国比甲国小

③阴影区沿岸受洋流的影响:乙国比甲国大 ④国土面积:甲国比乙国大

| A.①② | B.②③ |

| C.③④ | D.①③ |

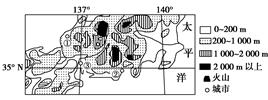

读下图,回答题。

图中③城市为( )

| A.上海 | B.东京 | C.旧金山 | D.名古屋 |

图中地形特点( )

| A.海岸线平直 | B.以平原为主 | C.地壳稳定 | D.以山地、丘陵为主 |

1月份时图中( )

| A.①比③降水多 | B.②比①降水多 |

| C.③比①降水多 | D.①地多见热带气旋 |