阅读下面的文字,完成后面题目。

孙登字子高,权长子也。魏黄初二年,以权为吴王,拜登东中郎将,封万户侯,登辞疾不受。是岁,立登为太子,选置师傅,铨简秀士,以为宾友,于是诸葛恪、张休、顾谭、陈表等以选入,侍讲诗书,出从骑射。登待接寮属,略用布衣之礼,与恪等或同舆而载,或共帐而寐。黄龙元年,权称尊号,立为皇太子,以恪为左辅,休右弼,谭为辅正,表为翼正都尉,是为四友。而谢景、范慎、刁玄等皆为宾客,于是东官号为多士。

登或射猎,当由径道,常远避良田,不践苗稼,至所顿息,又择空闲之地,其不欲烦民如此。尝乘马出,有弹丸过,左右求之。有一人操弹佩丸,咸以为是,辞对不服,从者欲捶之,登不听,使求过丸,比之非类,乃见释。又失盛水金马盂,觉得其主,左右所为,不忍致罚,呼责数之,长遣归家,敕亲近勿言。

初,登所生庶贱,徐夫人少有母养之恩,后徐氏以妒废处吴,而步夫人最宠。步氏有赐,登不敢辞,拜受而已。徐氏使至,所赐衣服,必沐浴服之。登将拜太子,辞曰:“本立而道生,欲立太子,宜先立后。”权曰:“卿母安在?”对曰:“在吴。”权默然。

立凡二十一年,年三十三卒。临终,上疏曰:“窃闻郡县颇有荒残,民物凋弊,奸乱萌生,是以法令繁滋,刑辟重切。臣闻为政听民,律令与时推移,诚宜与将相大臣详择时宜,博采众议,宽刑轻赋,均息力役,以顺民望。陆逊忠勤于时,出身忧国,謇謇在公,有匪躬之节。诸葛瑾、步骘忠于为国,通达治体。可令陈上便宜,蠲除苛烦,爱养士马,抚循百姓。五年之外,十年之内,远者归复,近者尽力,兵不血刃,而大事可定也。愿陛下留意听采,臣虽死之日,犹生之年也。”既绝而后书闻,权益以摧感,言则陨涕。谥登曰宣太子。

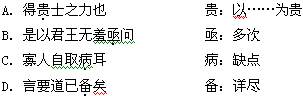

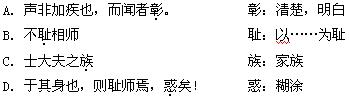

(节选自《三国志·孙登传》)对下列句子中加横线的词的解释,不正确的一项是

| A.铨简秀士,以为宾友简:选拔。 |

| B.登待接寮属,略用布衣之礼略:简略。 |

| C.与恪等或同舆而载或:或者。 |

| D.辞对不服,从者欲捶之捶:殴打。 |

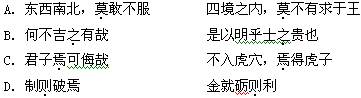

以下各组句子中,全都表现孙登待人接物态度的一组是

①拜登东中郎将,封万户侯,登辞疾不受 ②登待接寮属,略用布衣之礼

③步氏有赐,登不敢辞,拜受而已 ④所赐衣服,必沐浴服之

⑤至所顿息,又择空闲之地 ⑥从者欲捶之,登不听

| A.①③⑥ | B.②③④ | C.①⑤⑥ | D.②④⑤ |

下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

| A.孙登平易近人,身边人才济济。身为太子的孙登用平民的礼节对待下属幕僚,曾与他们同乘一车,同睡一床;被立为皇太子后,身边的人才更多。 |

| B.孙登关心百姓利益,不扰民。他外出打猎,经常远远避开百姓良田,以免踩踏庄稼;休息时找空闲的地方,以免烦扰百姓。 |

| C.孙登讲究孝道,对母亲恭敬、孝顺。对母亲派人送来的衣服,他一定先沐浴然后再穿,以表示恭敬;父亲要立他为太子,他则坚决要求先立生身母亲为皇后。 |

| D.孙登关心国事,临终上疏颇有见地。孙登盛年而卒,死前上书孙权,对治国用人等多有忠恳建议,其中提出国家的政令应根据时代的发展变化而变化。 |

把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(1 0分)

(1)不忍致罚,呼责数之,长遣归家,敕亲近勿言。

(2) 既绝而后书闻,权益以摧感,言则陨涕。

贞观十一年,太宗谓魏征曰:“比来所行得失政化,何如往前?”对曰:“若恩威所加,远夷朝贡,比于贞观之治,不可登基而言。若德义潜通,民心悦服,比于贞观之初,相去又甚远。”太宗曰:“远夷来服,应由德义所加。往前功业,何因益大?”征曰:“昔者四方未定,常以德义为心。旋以海内无虞,渐加骄奢自溢。所以功业虽盛,终不如往初。”太宗又曰:“所行比往前何为异?”征曰:“贞观之初,恐人不言,导之使谏。三年已后,见人谏,悦而从之。一二年来,不悦人谏,虽黾勉听受,而意终不平,谅有难色。”太宗曰:“于何事如此?”对曰:“即位之初,处元律师死罪,孙伏伽谏曰:‘法不致死,无容滥加酷刑’遂赐以兰陵公主园,直钱百万。人或曰:‘所言乃常事,而所赏太厚。’答曰:‘我即位来,未有谏者,所以赏之。’此导之使言也。徐州司户柳雄于隋资妄加阶级①。人有告之者,陛下令其自首,不首与罪。遂固言是实,竞不肯首。大理推得其伪,将处雄死罪,少卿戴胄奏法止合徒。陛下曰:‘我已与其断当讫,但当与死罪。’胄曰;‘陛下既不然,即付臣法司。罪不合死,不可酷滥,陛下作色遣杀,胄执之不已,至于四五,然后赦之。乃谓法司曰:‘但能为我如此守法,岂畏滥有诛夷。’此则悦以从谏也。往年陕县丞皇甫德参上书,大忤圣旨,陛下以为讪谤。臣奏称上书不激切,不能起人主意,激切即似讪谤。于时虽从臣言,赏物二十段,意甚不平,难于受谏也。”太宗曰:“诚如公言,非公无能道此者。人皆若不自觉,公向未道时,都自谓所行不变。及见公论说,过失堪惊。公但存此心,朕终不违公语。”

(选自《贞观政要•论纳谏第五》)

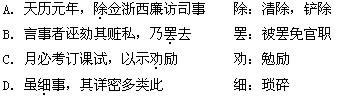

①阶级:古时官位俸禄的等级。对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是()

| A.比来所行得失政化比:近来,最近 |

| B.应由德义所加加:施与 |

| C.旋以德内无虞虞:忧患 |

| D.我已与其断当讫断:推断 |

以下六句话分别编为四组,全都说明唐太宗喜纳谏言的一组是()

①遂赐以兰陵公王园,直钱百万②我即位来,未有谏者,所以赏之

③胄执之不已,至于四五,然后赦之④但能为我如此守法,岂畏滥杀诛夷

⑤从臣言,赏物二十段,意甚不平⑥公但存此心,朕终不违公语

| A.①②⑥ | B.②③④ | C.①③⑥ | D.②④⑤ |

下列对原文有关内容的理解和分析,不正确的一项是()

| A.魏确认为当时的唐王朝功业比贞观初年要大,但是在德行仁:义方面却不如贞观初年。唐太对此很不理解。 |

| B.孙伏伽进谏,唐太宗虚心听取,并对他给予丰厚的奖赏,有人认为赏赐太重,但唐太宗认事出有因,奖赏恰当。 |

| C.戴胄为柳雄求情,在唐太宗大怒变了脸色要杀自己的时候,也仍然坚持主见,可以看出戴电是一个敢于直谏的人。 |

| D.魏征分析了唐太宗即位以来对待谏言的态度,由极力倡导、闻谏言则喜到表面采纳实际上内心不满的变化,受到了太宗的赞扬。 |

把文言文阅读材料中加横线的句子翻译成现代汉语

①若恩威所加,远夷朝贡,比于贞观之始,不可等级而言。

②法不至死,无容滥加酷罚。

③人皆苦不自觉,公向未道时,都自谓所行不变。及见公论说,过失堪惊。

崇祯十四年,阎应元迁江阴县典史。始至,有江盗百艘,张帜乘潮阑入内地,将薄城。应元带刀鞬出,跃马大呼于市曰:“好男子,从我杀贼护家室!”一时从者千人,然苦无械。应元又驰竹行呼曰:“事急矣,人假一竿,值取诸我。”千人者,布列江岸,矛若林立,士若堵墙。应元往来驰射。贼连毙者三,气慑,扬帆去。巡抚状闻,以钦依都司掌徼巡县尉,得张黄盖,拥纛,前驱清道而后行。非故事,邑人以为荣。

豫王大军渡江,弘光帝寻被执。诸生欲奉新尉陈明选主城守。明选乃夜驰骑往迎应元。应元投袂起,夜驰入城。是时城中兵不满千,又饷无所出。应元至,则料尺籍,治楼橹,令户出一男子乘城,余丁传餐。令曰:“输不必金,出粟、菽、帛、布及他物者听。”

时大军薄城下者已十万,乃驾大炮击城,城垣裂。应元命用铁叶裹门板,取空棺实以土,障溃处。会城中矢少,应元乘月黑,束藁为人,人竿一灯,兵士伏垣内,击鼓叫噪,若将缒城斫营者。大军惊,矢发如雨。比晓,获矢无算。

帅刘良佐拥骑至城下。刘良佐者,故弘光四镇之一,封广昌伯,降本朝总兵者也。遥语应元:“弘光已走,江南无主,君早降,可保富贵。”应元曰:“某明朝一典史耳,尚知大义。将军为国重镇,不能保障江淮,乃为敌前驱,何面目见吾邑义士民乎?”良佐惭退。

应元性严毅,号令明肃。轻财,赏赐无所吝。伤者手为裹创,死者厚棺殓,酹而哭之。与壮士语,必称好兄弟,不呼名。

贝勒面缚两降将,跪城下说降。应元骂曰:“败军之将,被禽不速死,奚喋喋为!”又遣人谕令:“斩四门首事各一人,即撤围。”应元厉声曰:“宁斩吾头,奈何杀百姓!”叱之去。

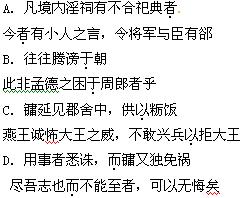

贝勒既觇知城中无降意,攻愈急。应元慷慨登陴,意气自若。旦日,城俄陷,大军蜂拥而上。应元率死士百人,驰突巷战者八,所当杀伤以千数。应元度不免,踊身投前湖,水不没顶。见贝勒,挺立不屈。一卒持枪刺应元贯胫,胫折踣地。俄而,应元死。对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是()

| A.巡抚状闻闻:使听到 |

| B.令户出一男子乘城乘:登 |

| C.输不必金必:一定 |

| D.若将缒城斫营者斫:砍 |

下列句子中,全都表现阎应元足智多谋的一组是()

①应元带刀鞬出,跃马大呼于市②应元至,则料尺籍,治楼橹

③取空棺实以土,障溃处④应元乘月黑,束藁为人……击鼓叫噪

⑤与壮士语,必称好兄弟,不呼名⑥宁斩吾头,奈何杀百姓

| A.①②⑤ | B.①③⑥ | C.②③④ | D.④⑤⑥ |

下列对原文有关内容的分析与概括,不正确的一项是()

| A.阎应元刚任职,江盗猖獗。紧急关头,他挺身而出,号召民众抵抗,从者千人,布列江岸,击退江贼,为民除害。 |

| B.清兵过江,十万士兵包围江阴城,诸生拥戴陈明选守城。城中兵不足,粮饷无着落。阎应元动员百姓捐物捐钱做好守城准备。 |

| C.刘良佐是弘光朝的总兵,投降清朝后,来劝降阎应元。阎应元深明大义,不为荣华富贵所诱,以忠诚之心拒绝投降。 |

| D.城破时,阎应元率领百名敢死队,英勇杀敌,临死毫无畏惧,坚贞不屈,和降将刘良佐对比更显浩然正气。 |

把文言文阅读材料中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)事急矣,人假一竿,值取诸我。

(2)伤者手为裹创,死者厚棺殓,酹而哭之

(3)驰突巷战者八,所当杀伤以千数

阅读下面的文言文

齐宣王见颜斶①,曰:“斶前!”斶亦曰:“王前!”宣王不悦。左右曰:“王,人君也。斶,人臣也。王曰‘斶前’,亦曰‘王前’,可乎?”斶对曰:“夫斶前为慕势,王前为趋士。与使斶为趋势,不如使王为趋士。”王忿然作色曰:“王者贵乎?士贵乎?”对曰:“士贵耳,王者不贵。”宣王默然不悦。

左右皆曰:“大王据千乘之地,天下之士,仁义皆来役处,东西南北,莫敢不服。今夫士之高者,乃称匹夫,徒步而处农亩。士之贱也,亦甚矣!”

斶对曰:“不然。斶闻古大禹之时,诸侯万国。何则?德厚之道,得贵士之力也。及汤之时,诸侯三千。当今之世,南面称寡者,乃二十四。由此观之,非得失之策欤?是故《易传》不云乎:‘居上位,未得其实,以喜其为名者,必以骄奢为行。倨慢骄奢,则凶从之。是以君王无羞亟问,不愧下学。是故成其道德而扬功名于后世者,尧、舜、禹、汤、周文王是也。夫上见其源,下通其流,至圣明学,何不吉之有哉!老子曰:‘虽贵,必以贱为本;虽高,必以下为基。是以侯王称孤、寡,是其贱必本欤!’非夫孤寡者,人之困贱下位也,侯王以自谓,岂非下人而尊贵士欤?夫尧传舜,舜传禹,周成王任周公旦,而世世称曰明主,是以明乎士之贵也。”

宣王曰:“嗟乎!君子焉可侮哉,寡人自取病耳!及今闻君子之言。愿请受为弟子。”颜斶辞去曰:“夫玉生于山,制则破焉,非弗宝贵矣,然夫璞不完。士生乎鄙野,推选则禄焉,非不得尊遂也,然而形神不全。制言者王也,尽忠直言者斶也。言要道已备矣,愿得赐归。”则再拜而辞去也。(取材于《战国策·齐策四》)

【注】①斶:读chù。颜斶,齐国隐士。下列语句中,加点的词的解释不正确的一项是

下列各组语句中,加点的词意义和用法都不相同的一组是

下列对文中语句的理解,不符合文意的一项是

| A.天下之士,仁义皆来役处 天下的士人,仁义者都来到齐国,甘受齐王的奴役 |

| B.倨慢骄奢,则凶从之 傲慢奢侈,那么灾祸就会随之而来 |

| C.是以侯王称孤、寡,是其贱必本欤 因此侯王自称孤、寡,这大概就是贱必定是贵之根本的道理吧 |

| D.制言者王也,尽忠直言者斶也 |

发号施令的是大王,竭尽忠心直言进谏的是颜斶下列的理解和分析,不符合文意的一项是

| A.颜斶对齐宣王言王道兴衰,归因于统治者“得士”和“失士”之策略。 |

| B.颜斶认为,先圣能够成道德而扬功名者,必是崇实际而不求虚名者。 |

| C.尧舜禹禅位、成王重用周公,以史为证,阐明了“士贵于王”的道理。 |

| D.颜斶以璞自比,表明自己虽不愿失却本性,却仍愿意到回乡下做官。 |

用斜线(/)给下面短文断句。

人之所不学而能者其良能也所不虑而知者其良知也孩提之童无不知爱其亲者及其长也无不知敬其兄也亲亲仁也敬长义也无他达之天下也。

(取材于《孟子·尽心上》)

阅读下面的文言文(12分,每小题3分)

韩镛,字伯高,济南人。延佑五年中进士第,授将仕郎、翰林国史院编修官,寻迁集贤都事。泰定四年,转国子博士,俄拜监察御史。当时由进士入官者仅百之一,由吏 致位显要者常十之九。帝乃欲以中书参议傅岩起为吏部尚书,镛上言:“吏部掌天下铨衡,岩起从吏入官,乌足尽知天下贤才?况尚书秩三品,岩起累官四品耳,于法亦不得升。”制可其奏。

致位显要者常十之九。帝乃欲以中书参议傅岩起为吏部尚书,镛上言:“吏部掌天下铨衡,岩起从吏入官,乌足尽知天下贤才?况尚书秩三品,岩起累官四品耳,于法亦不得升。”制可其奏。

天历元年,除佥浙西廉访司事,击奸暴,黜贪墨,而特举乌程县尹干文传治行为诸 县最,所至郡县,为之肃然。二年,转江浙财赋副总管。至顺元年,除国子司业,寻迁南行台治书侍御史。顺帝初,历佥宣徽及枢密院事。至正二年,除翰林侍讲学士,既而拜侍御史,以刚介为时所忌,言事者诬劾其赃私,乃罢去。五年,台臣辨其诬,遂复起参议中书省事。

县最,所至郡县,为之肃然。二年,转江浙财赋副总管。至顺元年,除国子司业,寻迁南行台治书侍御史。顺帝初,历佥宣徽及枢密院事。至正二年,除翰林侍讲学士,既而拜侍御史,以刚介为时所忌,言事者诬劾其赃私,乃罢去。五年,台臣辨其诬,遂复起参议中书省事。

七年,朝廷慎选守令,参知政事魏中立言于帝:“当今必欲得贤守令,无加镛者。”帝乃特署镛姓名,授饶州路总管。饶之为俗尚鬼,有觉山庙者,自昔为妖以祸福人,为盗贼者事之尤至,将为盗,必卜之。镛至,即撤其祠宇,沉土偶人于江。凡境内淫祠有不合祀典者,皆毁之。人初大骇,已而皆叹服。镛知民可教,俾俊秀入学宫,求宿儒学行俱尊者,列为《五经》师,旦望必幅巾深衣以谒先圣,月必考订课试,以示劝励。每治政之暇,必延见其师生,与之讲讨经义,由是人人自力于学,而饶之以科第进者,视他郡为多。镛居官廨,自奉淡泊,僚属亦皆化之。先是,朝使至外郡者,官府奉之甚侈,一不厌其所欲,即衔之,往往腾谤于朝,其出使于饶者,镛延见郡舍中,供以粝饭,退皆无有后言。其后有旨以织币脆薄,遣使笞存省臣及诸郡长吏。独镛无预。镛治政, 虽细事,其详密多类此。

虽细事,其详密多类此。

十年,拜中书参知政事。十一年,丞相脱脱在位,而龚伯璲辈方用事,朝廷悉议更张,镛有言,不见听。人或以镛优于治郡,而执政非其所长,遂出为甘肃行省参知政事。及脱脱罢,用事者悉诛,而镛又独免祸。乃迁西行台中丞,殁于官。

(选自《元史》) 对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一项是( )

以下六句话分别编为四组,全都能表现韩镛优于治郡的一项是( )

①所至郡县,为之肃然

②既而拜侍御史,以刚介为时所忌

③当今必欲得贤守令,无加镛者

④镛至,即撤其祠宇,沉土偶人于江

⑤俾俊秀入学宫,求宿儒学行俱尊者,列为《五经》师

⑥一不厌其所欲,即衔之

| A.①③⑥ | B.①④⑤ | C.②③⑥ | D.②④⑤ |

下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

| A.元朝时,显要官职往往是由吏职出身的人来担任,很少有人能从进士做官,韩镛就是从进士做官的。 |

| B.韩镛在担任侍御史时,因为刚正不阿被当时的官员们忌恨,议论政事的人诬告他贪赃肥私,于是他被罢免了官职。 |

| C.饶州地区民俗崇尚鬼神,就连做盗贼的人准备抢劫时,也必定到觉山庙中占卜吉凶,韩镛到任后,就拆毁了庙宇,将泥塑偶像沉入江中。 |

| D.朝廷外派的使臣,朝廷供奉本来就多,各地方州县都很讨厌他们,他们到了饶州,韩镛只供给他们粗米饭,他们也不敢有什么议论。 |

把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)岩起从吏入官,乌足尽知天下贤才?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)由是人人自力于学,而饶之以科第进者,视他郡为多。

________________________________________________________________________

_______________________________________________________ _________________

_________________

(3)而龚伯璲辈方用事,朝廷悉议更张,镛有言,不见听。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

阅读文本(每小题3分,共9分)

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。

(《劝学》)

嗟乎!师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣。古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之,于其身也,则耻师焉,惑矣!彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师,士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞,官盛则近谀。呜呼!师道之不复可知矣!巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

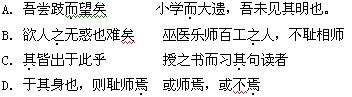

(《师说》)下列句子中加点词的解释,有错误的一项是 ()

下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是()

下列对选文的理解,有错误的一项是()

| A.《劝学》选段以学习的作用来论述“学不可以已”。认为人变得聪明的一个重要的标志是“善假于物”。 |

| B.《劝学》选段连用四个生活中常有的经历来设喻,阐明借助外部条件和注重积累的重要作用,借此证明人通过学习,能弥补自身不足。 |

| C.《师说》选段承接对师道的论述,用三组对比,写不同的认识、不同的做法和不同的结果,批判了当时耻于从师的不良风气。 |

| D.《师说》选段最后对士大夫之族的评论批判的力度加深,“其可怪也欤!” 这个结语采用了感叹的语气,富有感情色彩,它不仅表露了作者的不满情绪,而且显示出对他所批判的论敌的鄙夷和蔑视。 |

将画线句子翻译成现代汉语。

(1)假舟楫者,非能水也,而绝江河。

翻译:

(2)句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

翻译:

(3)巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

翻译 :

: