(15分)【历史上重大改革回眸】

下列是一组与1861年俄国农奴制改革相关的文字和图片。阅读材料,回答问题。

材料一 上图描绘了被地主宣布“解放”的农民伏在地上亲吻主人脚面的情景。

材料二 一个目击者回忆农民听取“解放”法令的反应时说,“农民们愁容满面并且低下了头……农民中怨声和叫喊越来越高……”。

材料三 1876年,一位地主说:“解放法令颁布十五个月后,当我再看到农民时……受奴役的所有迹象都已经消失的无影无踪。”

(1)结合所学知识,说明俄国废除农奴制的必要性。(9分)

(2)关于农民获得“解放”,为什么会出现不同的描述?你认为上述哪一描述较为客观并说明理由。(6分)

阅读下列材料:

材料一:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。”

材料二:“道常无为而无不为。”

材料三:“若使天下兼相爱,国与国不相攻……则天下治。”

材料四:“明主峭其法而严刑、威势之可以禁暴,而德厚不足以止乱。”

请回答:

1)材料一、二、三、四分别是哪些派别思想家的言论,他们的代表人物分别是谁?请按顺序列出。

2)在秦始皇统一中国的过程中,法家学派发挥了重要作用,为什么?

3)道家学派往往在一个王朝统治初期被采纳,原因何在?

4)儒家学说后来成为中国两千多年封建文化的正统,主要原因是什么?对于儒家思想,我们今天应该采取什么态度?

材料一: “中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及。……中国欲自强,则莫如学习外国利器,欲学习外国利器,则莫如觅制器之器,师其法,而不必尽用其人”

材料二:变法之法,在育人才;人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举。而一切要其大成,在边官制。

材料三:我们现在认定,只有两位先生可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切黑暗。

请回答:

(1)材料一中作者提出的核心思想主张是什么?该主张代表了中国哪一派别的观点。

(2)材料二的作者代表了中国哪一派的政治主张?为实现其“变官制”的政治理想,该派别提出了怎样的政治主张?

(3)材料三的作者是谁?“两位先生”指的是什么?

(4)据上述材料,试说明中国向西发学习经历了一个怎样的发展历程?

阅读下列材料:

材料一根据1875年宪法,第三共和国的立法权由众议院和参议院行使……众议员由选民直接选举产生,参议员由间接产生。

总统由参、众两院组成的国民议会以绝对多数票选举产生,与参众两院议员一样有立法 创意权,法律须经总统公布、监督并保证施行,总统签订的条约如涉及领土问题,须经议会通过。总统非经两院同意,不得宣战……宪法对于责任内阁的组成并无明确的规定,但在实际上,与英国大体相似。

创意权,法律须经总统公布、监督并保证施行,总统签订的条约如涉及领土问题,须经议会通过。总统非经两院同意,不得宣战……宪法对于责任内阁的组成并无明确的规定,但在实际上,与英国大体相似。

材料二(根据1871年《德意志帝国宪法》)皇帝在国际关系上为帝国的代表,以帝国名义宣战和媾和,同外国缔结同盟及其他条约,委派并接受使节。联邦议会与帝国议会的召集、延会、闭会之权属于皇帝。帝国没有内阁,只有一个首相,所有官员都只对首相负责,而首相则对皇帝负责……帝国的立法权由联邦议会和帝国议会行使。联邦议会由各邦君主任命,帝国议会议员由选民直接选举产生。

——以上材料均引自马啸原《西方政治制度史》

阅后回答:

(1)19世纪晚期,法国和德国分别确立了怎样的政治体制?

(2)从国家元首的职权、议会的产生及议会与内阁的关系方面比较两种政治体制的异同。

“议会”,英文Parliament,来自法文的Parlement,是“讨论”的意思。几乎是摸着石头过河,先行步入民主化之路的英国人是靠一系列的事件形成的习俗、惯例或“先例”,艰难而渐进地走上宪政之路的。

材料一阅读下列表格

| 年代 |

事件 |

| 1215年 |

约翰王签署《大宪章》,确立了“王在法下”的原则。 |

| 1258年 |

亨利三世被迫接受“贵族请愿书”即《牛津条例》,承认了议会独立于国王并定期开会的法定存在。 |

| 1295年 |

爱德华一世为筹集军费召集了“模范议会”并使之成为惯例。 |

| 1327年 |

议会通过了《斥国王书》,全体议员一致同意废黜爱德华二世,立其长子为国王,从而开创了议会弹劾国王的先例。 |

| 1343年 |

在议会内部逐渐区分上、下两院,即贵族院和平民院。 |

材料二“光荣革命”后的国王仍掌控行政大权,议会成为完全主宰尚需时日。1690年3—4月,英国议会《财政法案》将“国王靠自己生活”转变为“国王靠议会生活”;1701年颁布的(《王位继承法》旨在通过规定王位继承问题,实现议会对王权的控制。1714年,乔治一世即位,因不通英语,逐渐不出席内阁会议。1721年,下院多数党辉格党领袖、内阁首席大臣兼财政大 臣沃波尔取代国王成为内阁首脑。1742年,沃波尔因失去议会的支持而辞职,他这一行为开创了内阁得不到议会信任时必须辞职的先例。1784年小皮特首相遭到议会下院反对时,提请国王解散下院,提前大选,获胜后仍继续任职。他的做法也成为惯例。这样,随着议会、内阁的职能和制度进一步完善,责任内阁制最终形成。经过一个多世纪的变革,国王的行政权力被剥夺净尽,成为“统而不治”的“虚君”,议会君主制逐步形成。

臣沃波尔取代国王成为内阁首脑。1742年,沃波尔因失去议会的支持而辞职,他这一行为开创了内阁得不到议会信任时必须辞职的先例。1784年小皮特首相遭到议会下院反对时,提请国王解散下院,提前大选,获胜后仍继续任职。他的做法也成为惯例。这样,随着议会、内阁的职能和制度进一步完善,责任内阁制最终形成。经过一个多世纪的变革,国王的行政权力被剥夺净尽,成为“统而不治”的“虚君”,议会君主制逐步形成。

材料三工业革命后,英国许多地区和城镇衰落,人 口锐减,变成“衰败市镇”,但仍保持一律选派两名议会代表的传统权利,而新兴工业城市却无权选派代表。18世纪60年代起,英国工业资产阶级掀起了争取选举权为目的的激进运动,以争取国会选举改革;工人阶级也掀起争取普选权的斗争。

口锐减,变成“衰败市镇”,但仍保持一律选派两名议会代表的传统权利,而新兴工业城市却无权选派代表。18世纪60年代起,英国工业资产阶级掀起了争取选举权为目的的激进运动,以争取国会选举改革;工人阶级也掀起争取普选权的斗争。

1831年辉格党(自由党的前身)内阁提出改革法案,主张取消衰败选区……空出席位分配给新兴工业城市和人口较多的郡,降低选民资格。经过反复激烈斗争,终于在1832年通过,英国选民增加了22万人。19世纪中叶,英国工人阶级和资产阶级再次掀起争取国会选举改革的斗争,……这次改革使选民人数由l 35.9万人扩大到了245.5万人。1884年自由党格莱斯顿内阁使……选民人数从255万增加到450万。

1885年议会又通过重新分配议席法案,该法案的实施使英国议会选举接近于比例代表制原则。

——摘自《英国政治制度史》

回答:

(1)根据材料一概括13世纪初到14世纪中期英国社会政治的基本特点。

(2)1649年英王查理一世被议会宣判死刑,推上断头台;1660年流亡海外的查理一世的儿子被同意回国,登上王位,称查理二世。结合所学分别指出造成查理一世和查理二世不同命运的背景。并据此判断,英国议会处理与国王关系的出发点是什么?

(3)根据材料二简要说明光荣革命以后英国国王、议会、内阁权力关系演变的基本趋向。

(4)结合所学知识,说明责任内阁制对中国近代民主革命的影响。

(5)根据材料三概括19世纪英国议会改革的主要内容及原因。

阅读下列材料:

材料一古代罗马人正在观看和议论《十二铜表法》

材料二 2.近来以国王权威擅自废除法律或法律实施之僭越权力,为非法权力。……4.凡未经国会准许,借口国王特权,为国王而征收,或供国王使用而征收金钱,超出国会准许之时限或方式者,皆为非法。……6.除经国会同意外,平时在本王国内征募或维持常备军,皆属违法。……8.国会议员之选举应是自由的。9.国会内之演说自由、辩论或议事之自由,不应在国会以外之任何法院或任何地方,受到弹劾或讯问。……13.为申雪一切诉冤,并为修正、加强与维护法律起见,国会应时常集会。

——据英国1689年《权利法案》整理

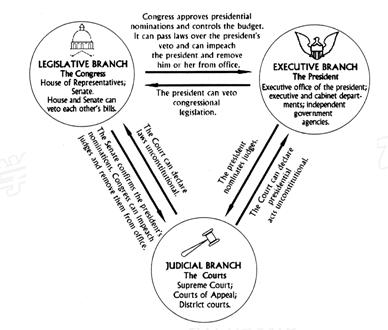

材料三下图是美国费斯特拉教授向学生讲解美国1787年宪法中关于“三权分立”的示意图(注释:Legislative Branch,立法分开;Executive Branch,行政分开;Judicial Branch,司法分开)。

阅后回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,《十二铜表法 》颁布于何时?它的颁布有何积极意义?

》颁布于何时?它的颁布有何积极意义?

(2)根据材料二并结合所学知识,《权利法案》限制了英国国王的哪些权力?(不得摘抄材料原文)

(3)假如你是费斯特拉教授,请简要向学生介绍美国三权分立体制中“三权”的具体情况。

(4)根据材料并结合所学知识,概括上述三部法律文件的共同点。你能从中得出的最主要认识是什么?