谚语:“庄稼活,不要问,除了工夫就是粪”,“不怕天旱,只怕锄头断”,“春插时,夏插刻,

春争日,夏争时”,“清明后,谷雨前,先种棉;谷雨后,种瓜豆”。从中读出的信息,正确的是 ( )

| A.材料体现了古代农业刀耕火种 | B.材料体现了传统农业精耕细作 |

| C.材料体现了土地兼并严重 | D.材料体现了手工业技术先进 |

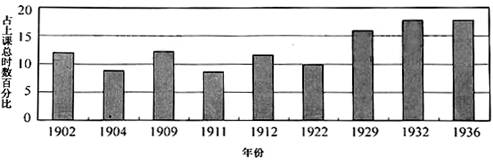

博物、物理、化学等自然科学课程从清末开始列入中学课程。下图显示中学自然科学课程比重的演变情况。据此,下列表述正确的是

自然科学课程比重趋势图

(注:1922年始专指高级中学自然科学课程)

| A.标志着中国教育近代化的启动 | B.体现了五四时期科学思潮兴起 |

| C.表明国民政府重视科学教育 | D.反映清末民国时期轻视人文教育 |

1926年,有报纸评论说:“自从蒋介石抬出三民主义,大出风头以后,许多人都觉得主义是值钱的,于是乎孙传芳标榜三爱(爱国、爱民、爱敌),东三省有人主张三权(民权、国权、人权)。听说四川有些军人到处请教人替他们想个主义玩玩。”这种现象反映了当时

| A.政治宣传促使各界思想趋同 | B.标榜主义成为军阀自保的主要手段 |

| C.民主思想已经成为社会潮流 | D.各地军阀对三民主义理解存在差异 |

1892年,维新思想家宋恕提出“欲更官制、设议院、改试令,必自易西服始”。康有为在奏议中也不止一次提及“易服”。维新派如此重视易服的主要原因是

| A.改制中易服更易推行 | B.意在营造改制的社会氛围 |

| C.中国需改变对外形象 | D.长袍马褂代表了守旧势力 |

《独立宣言》宣称:“政府之正当权力,是经被治理者的同意而产生的。当任何形式的政府对这些目标具破坏作用时,人民便有权力改变或废除它,以建立一个新的政府。”材料中的思想观点主要来自于

| A.伏尔泰、卢梭 | B.洛克、卢梭 |

| C.孟德斯鸠、狄德罗 | D.康德、孟德斯鸠 |

当沉浸于对文艺复兴时期的思索之中时,人们能够回想起来探索与发现的诸种辉煌成就……看起来仿佛是在每一个方面,人类行动的疆界都变得更为广阔。能反映此观点的是

①哥伦布发现新大陆②马丁·路德倡导宗教改革

③莎士比亚的《哈姆雷特》 ④拜伦的《唐璜》

| A.①②③ | B.①②④ |

| C.①③④ | D.③④ |