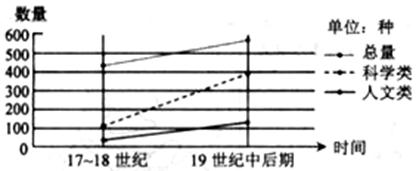

下方《17—18世纪和19世纪中后期我国所译西书变化图》反映了

| A.中国社会对西方知识的需求增加 |

| B.西书翻译总量明显增加 |

| C.人文类西书对中国社会影响较小 |

| D.科学类西书翻译数量的增长比人文类更快 |

有国外学者说,如果世界结束于1820年,一部此前300年全球经济史的主体就会是东亚;只有结尾的简短一章可能提到遥远的大西洋沿岸。这里的“结尾的简短一章”主要指的是( )

| A.新航路开辟 | B.西方早期殖民扩张 |

| C.工业革命 | D.资本主义世界体系确立 |

“哥伦布发现美洲……给欧洲人送去了新世界的文明,还使新旧大陆的物产得以交换和传播……东西两半球的不同文化圈的大汇合,加速了人类从传统农耕文明向现代工业文明转变的过程。”这一评价体现的史观有( )

①全球史观 ②革命史观 ③文明史观 ④社会史观

⑤现代化史观

| A.①②⑤ | B.①③⑤ | C.②③④ | D.③④⑤ |

下图为欧洲人不同时期所认识的世界范围——从1420年的欧亚大陆到1620年的欧亚大陆、非洲、美洲、太平洋、大西洋、印度洋,区域明显扩大。促使这种变化出现的原因是( )

| A.哥伦布发现新大陆 | B.工业革命 |

| C.新航路开辟 | D.指南针传入欧洲 |

1688年,英国议会迎立荷兰执政威廉为国王,并拥立他的妻子玛丽(詹姆士二世的女儿)为女王,目的是( )

| A.加强英国与荷兰的友好关系 | B.否定王位世袭男性优先原则 |

| C.通过双王相互牵制防止独裁 | D.为光荣革命披上合法的外衣 |

19世纪末,上海“凡物之贵重者时皆谓之洋。高楼曰洋楼,彩轿曰洋轿,挂灯曰洋灯,火锅曰洋锅。……大江南北,莫不以洋为尚……”(张岂之主编《中国历史·晚清民国卷》)下列对此理解正确的是( )

①近代生活习俗受西方影响较大 ②近代上海社会出现崇洋风尚 ③民族工业产品已丧失国内市场 ④民众生活方式发生根本转变

| A.①② | B.①②④ | C.②③ | D.①②③ |