宋濂在《元史·百官志》中说“世祖即位,登用老成(登用老儒),大新制作(大规模修改典章制度)在外者,则有行省……其牧民者,则曰路,曰府,曰州,曰县。官有常职,位有常员,其长则蒙古人为之,而汉人、南人贰焉。”这充分说明

| A.元代职官与宋代相比没有变化 |

| B.元朝在地方设行省,行省之下则有路、府、州、县 |

| C.行省、路、府、州、县长官为蒙古人与汉人且掌握实权 |

| D.反映了当时民族的团结和融合 |

有国外学者说,如果世界结束于1820年,一部此前300年全球经济史的主体就会是东亚;只有结尾的简短一章可能提到遥远的大西洋沿岸。这里的“结尾的简短一章”主要指的是

| A.新航路开辟 | B.西方早期殖民扩张 |

| C.工业革命 | D.资本主义世界体系 |

据叶德辉《书林清话》,五代后唐时,在宰相冯道主持下,开始将儒家“九经”校勘后刻版印刷。宋初国子监有书版四千,至真宗景德二年,书版剧增至十万。此外中央崇文院、司天监、秘书监等机构也都大量刻书。宋朝书坊遍及全国各地,所售书籍大多精雕细校。由此推断( )

| A.宰相冯道发明雕版印刷术 | B.活字印刷已取代雕版印刷 |

| C.雕版印刷得到了广泛应用 | D.雕版印刷限用于官方刻书 |

在历史学科的研究性学习中经常出现的错误是,使用单一或不充分的论据得出普遍性的结论。下列选项中没有这类错误的是( )

| A.《授时历》的颁行比现行公历早300年,所以中国古代科技水平领先世界 |

| B.《西游记》是明代的一部优秀小说,所以明代文学蓬勃发展 |

| C.唐代369位宰相中有83%来自北方,所以唐代宰相的来源存在地域差异 |

| D.南宋扬州的城市人口占扬州总人口的81.83%,所以南宋的城市化水平很高 |

公元97年,东汉的班超曾派人出使欧洲强国“大秦”。东汉和“大秦”都创造了辉煌的文化。属于它们的文化成就分别是( )

| A.活字印刷术、万有引力定律 | B.《九章算术》、罗马法 |

| C.蔡伦改进的造纸术、日心说 | D.《春秋繁露》《理想国》 |

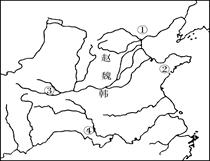

读下图,根据所学判断,在地区④产生的代表性著作是( )

| A.《春秋》 | B.《孟子》 |

| C.《荀子》 | D.《离骚》 |