某学者把苏联(俄)二三十年代的经济政策看作三个实验,即“追随理想的实验、面对现实的实验、回归理想的实验”,其中“回归理想的实验”应是( )

| A.战时共产主义政策 | B.新经济政策 |

| C.农业集体化运动 | D.斯大林模式确立 |

新疆地区是我国领土神圣不可分割的一部分,该地区正式归属中央政府统辖开始于()

| A.张骞出使西域 | B.丝绸之路的开通 |

| C.西域都护的设置 | D.宣政院的设置 |

《史记》是我国历史上第一部纪传体通史,可以丛书中查阅的史实有()

①商汤灭夏②齐桓公称霸③商鞅变法④赤壁之战

| A.①②④ | B.②③④ |

| C.①②③ | D.①③④ |

汉武帝采取的有利于加强中央集权的的措施是()

| A.统一文字 | B.颁布推恩令 |

| C.开通大运河 | D.实行闭关锁国的政策 |

2008年春节晚会上由广州军区政治部战士文工团选送的《飞天》演员们轻盈的舞姿和精美绝伦的造型所渲染的非凡美感,令人过目难忘,因此获得歌舞类节目的一等奖。那你知道《飞天》取材于下列哪个石窟的艺术作品吗?()

| A.山西大同云冈石窟 | B.河南洛阳龙门石窟 |

| C.秦始皇陵兵马俑 | D.甘肃敦煌莫高窟 |

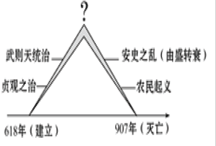

唐朝政局可用右图表示,图中“?”处应为 ()

| A.唐太宗统治前期 | B.唐太宗统治后期 |

| C.唐玄宗统治前期 | D.唐玄宗统治后期 |