中外历史人物评说

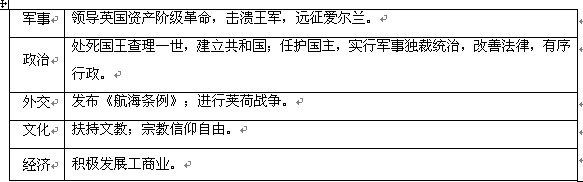

材料一 克伦威尔的主要活动

材料二 自17世纪以来,有关克伦威尔的著作,源源不断地大量涌现。卷帙浩繁的著作,不但内容广泛,而且思想差异很大。对克伦威尔的评价,更是褒、贬、臧、否,应有尽有,可说是千差万别。颂扬他的人,说他在行动领域中的地位正像莎士比亚在艺术领域的地位一样,是古往今来英国人中最伟大的人。责骂他的人,说他是世界上曾有过的臭名昭彰的暴君之一;他之所以成为国家元首,完全是通过他对自由事业的背叛和他对那些曾与他共同为自由而战斗过的卓越的爱国者们的卑鄙无情的背弃。

——(英)查尔斯·弗思著《克伦威尔传》

(1)根据材料一,说明克伦威尔是一个“为国家自由而奋斗”的战士。

(2)你认为应如何正确评价克伦威尔。

(12分)阅读材料,完成下列要求。

历史表格包含了丰富的纵向信息和横向信息。

表一1913——1985年英美进口关税率(%)对比表

| 1913 |

1926 |

1931 |

1952 |

1965 |

1985 |

|

| 英国 |

0 |

4 |

17 |

17 |

6 |

1. 7 |

| 美国 |

33 |

20 |

53 |

9 |

6. 7 |

3. 5 |

表二1913-1973年西方各国政府总支出占GDP的百分比

| 1913年 |

1938年 |

1973年 |

|

| 法国 |

8. 9% |

23. 2% |

38. 8% |

| 英国 |

13. 3% |

28. 8% |

41. 5% |

| 美国 |

8. 0% |

19. 8% |

31. 1% |

阅读以上两个表格,至少提取两项历史信息,并结合所学知识予以说明。

国家的富强、民主、文明、和谐;社会的自由、平等、公正、法治;个人的爱国、敬业、诚信、友善是民族复兴的重要载体。阅读材料,回答问题。

材料一两汉社会观念高频词汇统计表

| 类别 |

关键词 |

出现频次 |

所占比例 |

| 社会伦理观念 |

仁、礼、信 |

8234次 |

36.2% |

| 法观念 |

法、刑 |

4648次 |

20.5% |

| 财富观念 |

利、财、富 |

5395次 |

23.8% |

| 公平公正观念 |

均、平 |

4427次 |

19.5% |

——摘自李振宏《两汉社会观念研究——一种基于数据统计的考查》

(1)据表格内容结合所学知识指出,推动两汉时期上述观念形成的主要因素。

材料二魏源在《海国图志》的附录中强调“中国生齿之繁,无国可比,固为东方人主”……1865年清政府总理衙门编纂《万国公法》,给中国带来了国际秩序的崭新图景和国际交往基本原则,所展示的“世界秩序观”,将中国放在了与世界诸国平等的位置上。甲午战后,在进化论观念的影响下,维新人士指出“强者为刀俎,弱者为鱼肉”,于是,自由、平等、立宪等一切西方有价值的东西统统成为他们拿来实现国家富强的工具。而这种民族意识的萌生正与世界意识的增进密不可分。

——贾小叶《19世纪中后期国人理势观念的变迁与世界意识的增强》

(2)据材料概括近代中国对“世界意识”的认识历程。结合史实论述这一认识对19世纪末20世纪初的中国带来哪些重大影响?

材料三下表体现了建国后的户口制度变化

| 时间 |

户口制度具体规定 |

| 1958年 |

出台《中华人民共和国户口登记条例》,规定“公民由农村迁往城市,必须持有城市劳动部门或学校的录用证明 |

1984年 |

国务院出台《关于农民进入集镇落户问题的通知》,规定”凡申请到集镇务工、经商的农民和家属,在集镇有固定住所或在乡镇事业单位长期务工的,公安部门应准予落常住户口,统计为非农业户口。 |

| 1990年 |

“农转非”政策放开,全国出现了大量集中性办理城镇户口的现象。 |

(3)据表格概括建国后户口制度变化的趋势。结合所学知识分析这一变化的原因。

阅读下列材料,回答问题:

材料一 一九七九年,那是一个春天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈,神话般地崛起座座城,奇迹般地聚起座座金山。……一九九二年,又是一个春天,有一位老人在中国的南海边写下诗篇,天地间荡起滚滚春潮,征途上扬起浩浩风帆。

——歌曲《春天的故事》

材料二 1992年老人南巡时指出:“计划多一点,还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。”

请回答:

(1)材料一中的“老人”是谁?“春天”的内涵是什么?(4分)

(2)歌词中“画了一个圈”是指什么?这个“圈”后来又是怎样扩大的?歌词反映了作者什么样的思想感情?(8分)

(3)根据材料二,指出1992年这位老人发表谈话的核心内容是什么。(2分)

(4)我国对外开放格局初步形成的特点是什么?今天的对外开放政策与旧中国的被迫开放有什么本质区别?(6分)

经济结构指国民经济的组成和构造。中国经济结构的变化,体现了生产力的发展和时代的变迁。阅读材料,回答问题。

材料一:社会制度的作用实际上产生两种效应。一种是拉动效应,而另一种则是滞后效应。……拉动效应主要是指社会制度有利于先进的生产方式替代落后的生产方式。而滞后效应则与之相反,主要指的是社会制度不利于先进的生产方式代替落后的生产方式。

——摘编自李楠《小农经济结构变迁与资本主义萌芽》

材料二:鸦片战争以后,西方列强的经济侵略,摧毁了中国自身孕育的资本主义萌芽,瓦解着中国传统的封建经济,把中国卷入世界资本主义市场。中国面临“千古未有之变局”。

材料三:浙江省温州地区三个重要年份的农业生产发展状况

| 年份 |

农业总产值(亿元) |

比上年 增长率 |

财政收入 (亿元) |

比上年 增长率 |

社会消费售 总额(亿元) |

比上年 增长率 |

| 1979 |

7.78 |

14.12% |

1.35 |

66.0% |

6.30 |

42.5% |

| 1993 |

44.53 |

8.7% |

18.68 |

54.4% |

92.51 |

36.3% |

——摘自《中共浙江省温州历史大事记(1949年5月——1994年12月)》

(1)结合材料一,指出清朝前期(鸦片战争以前)社会制度的作用主要表现为哪种效应。结合所学知识分析造成这一效应的制度因素。

(2)依据材料二并结合所学知识,概述自鸦片战争后到19世纪70年代以前,中国经济结构出现了哪些变动?

(3)根据材料三并结合所学知识,指出以上两个重要年份农业发展的相关政策背景。

古今中外,对海洋的重视和利用反映了一个国家的文明程度,也影响着一个国家的兴衰。阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料在世界海权兴衰交替500余年的历史进程中,控制和利用海洋一直是世界大国追求的目标,然而其追求海权的历史命运则截然不同。有的国家通过发展海权实现了国家长久的强盛;有的国家则惨遭失败乃至国运衰落;有的国家的海权保持了长久的存在,有的则很快完成了从崛起到衰落的蜕变;还有的国家的海权追求一方面促进了国家崛起,但过度追求又埋下了国家衰落的根。同样的海权追求导致了国运盛衰久暂的天壤之别,其根无疑值得进行深刻反思。

——刘中民《海权与大国兴衰的历史反思》

(1)控制和利用海洋是世界大国追求的目标,17世纪前后东西方国家是如何追求海权的?由此造成的历史命运有何不同?

(2)鸦片战争后,中国海权逐步丧失,结合所学知识分析其原因。 中国政府为改变这种命运曾做出过怎样的努力?

(3)新时期以,中国政府十分重视海权及海洋的和平利用与开发,请简要分析其国内外背景。

(4)综合上述资料,谈谈各国对海权不同追求给我们带的深刻反思。