阅读材料,回答下列问题

“收入倍增”和“教育发展”关乎民生之利,为人民群众所广泛关注。某校高三学生在学习党的十八大报告过程中,围绕这两项内容进行了交流。请你参与其中。

第一组 聚焦“民富”

大报告提出,根据我国经济社会发展实际,到2020年实现城乡居民人均收入比2010年翻一番。目前,实现这一目标最大挑战是经济下行压力,需要激发人民群众智慧,加快转变经济发展方式,才能在发展的基础上实现居民收入倍增。

(1)根据第一组的观点,运用经济生活有关知识,分析实现居民收入倍增计划的意义。

第二组 热议“教育”

教育是国计,也是民生;教育是今天,更是明天。综观国际国内大势,立足基本国情,十八大提出“要坚持教育优先发展”。教育的力量,将是未来经济发展的力量,是国家的力量。

(2)结合第二组的观点,运用经济生活知识,说明教育在推动国家经济发展中是如何发挥作用的。

材料一:1987年12月l 日,深圳市政府首次公开拍卖国有土地使用权,深房公司以525万元赢得中国土地“第一拍”。这一“拍”石破天惊!次年,宪法修改,删去禁止出租、转让土地的条款,改为“土地的仗月权可以依照法律的规定转让”。20多年来,国有土地有偿使用制度对中国的发展具有非凡意义。

材料二:“十二五规划“建议中,深圳首开全国先河,率先提出建立公民社会,再次成为改革先锋。公民社会的核心要素包括”公民精神或意识”、“平等的对话协商机制”和“公共治理”,其最大特点是自治,需充分调动社会组织的力量。推动公民社会建设,深圳将迎来下一个30年辉煌!

(1)结合材料一,分析允许国有土地有偿使用的经济意义。

(2)2010年,深圳经济特区走过三十春秋。今天,它再踏征程,提出如下发展目标。

(3)结合材料二,从历史唯物主义角度,分析深圳率先改革,建立公民社会的哲学依据。

阅读材料,回答下列问题。

流通环节暗藏猫腻,农户跟风扩大种植……当“蒜你狠”、“豆你玩”渐行渐远,我国多地又出现了另一番景象:上海,数百万斤蔬菜滞销无奈地让拖拉机碾碎;山东,菜农把一年劳作的果实付之一炬;浙江,菜农眼睁睁看着大白菜烂在地里……

(1)今年的“菜贱伤农”实际上是小说《多收了三五斗》里“谷贱伤农”的现实翻版,这与去年蔬菜涨价,不少农户跟风种植有关。请你运用认识论的知识为现代农户支招,如何才能不受“伤害”。

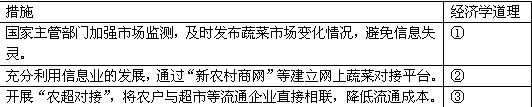

(2)针对多地出现的“菜贱伤农”问题,可采取下列措施帮助农户,请分析其蕴含的经济学道理。

(3)从去年的“菜贵伤民”到今年的“菜贱伤农”,这样的历史循环不断上演,请结合政治常识分析,克服这一怪圈,政府应当如何作为。

上海世博会的主题是“城市,让生活更美好”。 让城市成为人类能够过上有尊严的、健康、安全、幸福和充满希望的美满生活的地方!让每一个弱势群体,都能从城市文明进步中平等地分享发展机会,拥有国民待遇,让每一个外来人员,都能从城市的产业成长中公平地参与市场竞争,谋得生存空间;现代城市,还应是建设公民社会的先锋和榜样,促进公民意识的觉醒,增强对公民权利的保护,提升城市政治文明;民生进步,是城市深切的人文关怀,也是城市真切的幸福考问;社会正义的张扬,法治权威的维护,是城市治理的文明奠基。结合材料,运用《政治生活》知识分析,如何才能使人民在城市中生活得更美好?(10分)

材料一:网络是诱人的“宝地”,也成了险恶的“江湖”。部分学生沉迷于网络色情、暴力、仇恨、游戏之中,不仅耽误了学习,而且影响了身心健康,甚至导致良莠不分。

2009年1月5日,国务院新闻办等七部门联合召开电视电话会议,部署在全国开展整治互联网低俗之风专项行动。要求各地部门对在网上传播淫秽色情信息和低俗信息的不法分子依据有关法律法规严肃处理。运用政治生活有关知识分析:

(1)谈谈你对国务院开展整治互联网低俗之风专项行动的认识。(6分) (2)为配合这次专项行动,我们中学生应怎么做?(6分)

材料二:我校周围有许多网吧经营,给学校管理和学生健康成长带来不利影响。我们可以积极实行民主监督,为守望公共家园贡献自己的力量。

运用政治生活有关知识分析:

(3)在我国行使监督权合法渠道有哪些?公民在行使监督权时应注意些什么?(8分)

“豆你玩”“蒜你狠”“苹什么”……成为2010年餐桌消费涨价代名词。2011年3月5日在第十一届全国人民代表大会四次会议上,国务院总理温家宝做了详细的政府工作报告,报告中就当前物价、房价、社会公平等老百姓高度关注的民生问题做了一一解答。同时这些民生问题也成为今年“两会”代表、委员重点讨论的内容。不少网站开设专栏,让公众参与讨论,引起强烈的社会反响,部分公众的观点还成为政府决策的依据。

(1)材料中公民在网上讨论民生问题体现了公民参与决策的什么方式,除此之外公民参与民主决策还有哪些方式?(4分) (2) 公民参与民主决策有什么积极意义?(6分)