历史观是历史认识的方法,是一种历史思维,也是一种社会意识形态。阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一:网罗天下放失旧闻,考之行事,稽其成败兴坏之理,几百三十篇,亦欲以究天人之际,通古今之变,成一家之言。

——(汉)司马迁《报任安书》

材料二:19世纪末,欧洲人吉卜林写道“:承担起白人的责任,将你们培养的最好的东西传播开来,让你们的子孙离家远去,去满足你们的俘虏的需要。”

材料三:英国史学家巴勒克拉夫在1955年最先明确提出“全球史观”问题。他认为今天历史学著作的本质特征就在于它的全球性,世界历史研究的重要任务之一是建立全球的历史观——即超越民族和地区的界限理解整个世界的历史观,这样才能抛弃西欧中心论的偏见,公正地评价各个时代和世界各地区一切民族的建树。

——据《当代史学主要趋势》等

(1)据材料一,指出司马迁研究历史的基本思想。简述这一思想出现的社会背景。

(2)材料二反映了当时西方人的什么观念?分析这种观念产生的历史背景并指出其实质。

(3)阅读材料三,与材料二的观点相比,“全球史观”有哪些突破?简述“全球史观”产生的社会条件。

(4)综合上述材料,简要说明历史观对历史研究的影响。

阅读下列材料:

材料一艾森豪威尔政府(1953—1960年)显得更激烈地敌视北京。美国不仅拒绝承认中华人民共和国,还顽固地反对它加入联合国。美国推行了一项对中国实施军事包围的政策,其中包括美国在朝鲜、日本、冲绳、台湾、南越、缅甸和泰国等地区保持军事基地。——徐中约《中国近代史:1600—2000中国的奋斗》

材料二 1971年7月6日,尼克松总统在美国堪萨斯城对世界格局提出了“五个中心”的看法。他认为,美、苏、中、西欧和日本是世界的五个力量中心。美国意识到自己的霸权地位已严重衰落,面对苏联的争霸,美国领导人更产生了紧迫感。正是在这样的背景下,作为全面执行尼克松主义的一项内容,为了改善在美苏争霸中关国的战略处境,美国开始了接近中国的过程。

——《中国外交史——中华人民共和国时期》

材料三尽管中国人说是尼克松政府急于要求得到北京之行的准许的,但是中国自己的动机却是掩盖不住的。基辛格秘密访华两周后,《红旗》杂志发表了一篇文章,最坦诚地公开讲述了对美开放的正当理由:竟不含糊地区分了两个超级大国对中国威胁的程度及其对北京安全考虑所产生的影响。

——(美)费正清《剑桥中华人民共和国史》

请回答:

(1)据材料一概括美国的对华政策,当时中国采取了怎样的应对方针?

(2)据材料二指出美国对华政策发生了变化,分析导致这种变化的原因有哪些?

(3)据材料三分析中美关系的改善会给中国带来怎样的影响?

(4)在认识中美关系改善的原因方面,材料二、三的角度有何不同?你认为导致角度不同的因素有哪些?

辛亥革命是中国社会近代化进程中显著的里程碑。阅读材料,回答问题:

中华民国临时约法(节选)

中华民国之主权,属于国民全体。中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别。中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院行使其统治权。

中华民国之立法权,以参议院行之。参议院对于临时大总统,认为有谋叛行为,得以总员四分之三以上之出席,出席员三分之二以上之可决弹劾之。

临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律。临时大总统得制定官制、官规,但须提交参议院议决。[来实行责任内阁制,国务总理及各部总长均称为国务员。国务员辅佐临时大总统负其责任。国务员于临时大总统提出法律案、公布法律及发布命令时,须副署之。

法官独立审判,不受上级官厅之干涉。临时大总统受参议院弹劾后,由最高法院全院审判官互选九人组织特别法庭审判之。

(1)据材料指出《中华民国临时约法》规定中华民国实行何种政体形式?结合所学知识指出该法律体现了资产阶级共和国的哪些基本原则?

(2)据材料概括《中华民国临时约法》对临时大总统的权力作了哪些限制?结合所学知识指出其目的是什么?

(3)结合所学知识,从政治、经济、文化三个方面简要评价孙中山领导的辛亥革命。

民主与法制是人类社会自我完善的必由之路,是衡量时代文明程度的重要指标。阅读以下材料,回答问题:

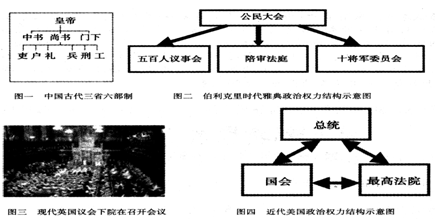

材料一

(1)图一和图二体现的政治制度有何不同?图三和图四体现所在国家的政治制度分别是什么?图一中国古代和图四美国近代历史上的这两种政治模式在形式上有何共性?

材料二总统乔治·布什国庆日演说:“人类千万年的历史,最为珍贵的不是令人炫目的科技,不是浩瀚的大师们的经典著作,不是政客们天花乱坠的演讲,而是实现了对统治者的驯服,实现了把他们关在笼子里的梦想,因为只有驯服了他们,把他们关起来,才不会害人,我现在就是站在笼子里向你们讲话。”

(2)根据图四和材料二并结合所学知识回答:美国1787年宪法坚持的原则是什么? 并分析美国是怎样实现把总统“关在笼子里的梦想”的?

贸易保护主义是20世纪30年代大萧条中破坏性经济政策的代表。阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。

材料一 1930年,美国通过了臭名昭著的《斯姆特霍利关税法》,对2万余种进口商品征收高关税,立即引起欧洲国家对美国产品的报复措施,使全球贸易几乎终止。在1913—1938年的25年间,世界工业生产量增长了83%,但是世界贸易量只增长了3%,年增长率为0.7%……许多国家对对外贸易的依赖性减小了。

材料二 著名作家沃尔特·李普曼在1932年曾评论说:“或许,在人类知识的现阶段,我们尚未具备理解这样一种大规模新型危机的条件”,“它也许是一次人类理解能力的危机。”垄断巨头梅隆哀叫:“我不相信我们有什么秘诀或灵符能补救我们所受的灾害。”1933年1月,美国前总统柯立芝在临终前哀叫:“我看不到任何让位于希望的东西,看不到任何有希望的人。”

材料三 1947年10月30日,关税及贸易总协定的23个发起国签约,承诺在今后的国际贸易中遵循关贸总协定的规定。关税及贸易总协定的宗旨是:“缔约国各国政府认为,在处理它们的贸易与经济事务关系方面,应以提高生活水平,保证充分就业,保证实际收入和有效需求的巨大持续增长,扩大世界资源的充分利用以及发展商品的生产与交换为目的。为了达到这个目的,必须作出互利互惠的安排,以便大幅度地削减关税和扫除其他贸易障碍,取消国际贸易中的歧视待遇。”

请回答:

(1)根据材料一和所学知识,指出1913—1938年国际贸易的特征,并结合所学知识分析其形成的原因。

(2)根据材料一、二和所学知识,分析20世纪30年代大萧条给世界所造成的影响。

(3)概括说明材料三与材料一之间的内在联系。据关税及贸易总协定的宗旨,指出其对世界经济发展产生的重大作用。

阅读下列材料,回答问题

材料一……或许,我们应该认为1989年是20世纪的结束。但我们应该更恰当地认为1978年是21世纪的开始,这一事件开启了一个新的时代,尽管当时几乎没有人意识到这一点。值得铭记的是, 1989年首先是一个欧洲的事件,或许我们在今后很长时间里将发现,它是最后一个既是全球又是欧洲的大事。当然,1978年纯粹是一个中国的时刻,虽然它对全球产生巨大影响。对于 1989年和1978年各自的历史地位,还有更具说服力的总结吗?

——《如果说 20世纪止于1989年,那么21世纪始于1978年》

材料二 1969年,江苏省江阴县华西大队创建了最早的小五金厂,但最初是偷偷生产的“地下”工厂。到1978年,它创造了近300万的产值,成为华西村的第一桶金。80年代,村支书吴仁宝出人意料的没有分田到户,却依旧干着集体经济“副业”。他坚持将剩余的劳动力转移到正蓬勃兴起的苏南乡镇企业发展中。1999年,“中国农村第一股”华西村股票在深圳上市,创“村庄上市”的先例。2008年10月,华西村首届国际旅游节,邀请到400多位各国使节与130多家海内外媒体。华西村一直按照自己独特的方式,朝着共同富裕的方向稳健前行。吴仁宝说:“个人富了不算富,要全村富了才算富;一村富了不算富,全国富了才算富。”现在的华西,村民吃饭不花钱。

——《华西村致富路上的变与不变》

请回答:

(1)结合所学知识,如何理解“1978年纯粹是一个中国的时刻”和“1978年是21世纪的开始”?

(2)根据材料二,概括华西村致富路上的“变”与“不变”各是指什么?华西村的致富路给我们带来了怎样的精神财富?